不得不知道的河南文化瑰宝!不施任何颜料,成就千年绘画传奇

http://www.hnta.cn 添加时间:2016/12/15 来源:河南旅游资讯网 点击次数:

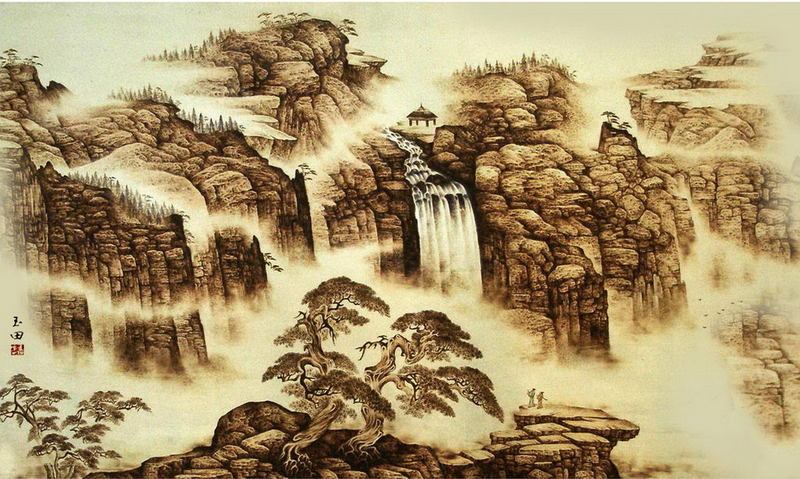

在河南南阳,传承着一种神一般的技法,它用温度成就了傲气十足的雄鹰,奔驰自由的骏马,秀丽可餐的山水……

拥有着人工调不出来的色彩,化腐朽为神奇的能量,它就是“烫”出来的绘画艺术,汉族传统艺术珍品——烙画。

烙画,亦称烙花、烫花、火笔画、火针刺绣,起源于战国时期的“烙印”文化,兴盛于东汉,距今已有2000多年的历史。是用一种特制的铁笔,利用碳化原理,通过控温技巧,不施任何颜料,在竹木、宣纸、丝绢等材料上以烙烫进行创作,成为绘画的一种的表现手法。

千年历史积淀成就中外艺术传奇

烙画相传起源于秦朝,但并无可考证据和史料。据民间传说记载,烙画始见于西汉末年,距今已有两千多年的历史。传说,南阳城里有位姓李名文的烙花工匠,是远近闻名的烙花高手。无论是尺子、筷子,还是手杖、扇坠,经他之妙手,均可在上面烙烫出各式各样的人物、花鸟、山水、走兽,栩栩如生,跃然纸上,精美绝伦,巧夺天工,人称“烙花王”。

“烙花王”不仅手艺精妙,为人也忠厚善良。他在城内开了家店铺,方圆百里人皆知之。传说当年“王莽撵刘秀”(南阳民间传说),李文曾救过刘秀并送一只烙花葫芦给他作盘缠。刘秀不盛感激,此后历经千辛万苦,也不曾将那只烙花葫芦卖掉。待刘秀称帝后,仍不忘“烙花王”的救命之恩,查访到他后即宣进京,赐银千两,加封“烙花王”,并把南阳烙花列为贡品,供宫廷御用。从此,南阳烙花便蓬勃发展,名扬四海,“烙花王”的故事也流传至今。

拥有着人工调不出来的色彩,化腐朽为神奇的能量,它就是“烫”出来的绘画艺术,汉族传统艺术珍品——烙画。

烙画,亦称烙花、烫花、火笔画、火针刺绣,起源于战国时期的“烙印”文化,兴盛于东汉,距今已有2000多年的历史。是用一种特制的铁笔,利用碳化原理,通过控温技巧,不施任何颜料,在竹木、宣纸、丝绢等材料上以烙烫进行创作,成为绘画的一种的表现手法。

千年历史积淀成就中外艺术传奇

烙画相传起源于秦朝,但并无可考证据和史料。据民间传说记载,烙画始见于西汉末年,距今已有两千多年的历史。传说,南阳城里有位姓李名文的烙花工匠,是远近闻名的烙花高手。无论是尺子、筷子,还是手杖、扇坠,经他之妙手,均可在上面烙烫出各式各样的人物、花鸟、山水、走兽,栩栩如生,跃然纸上,精美绝伦,巧夺天工,人称“烙花王”。

“烙花王”不仅手艺精妙,为人也忠厚善良。他在城内开了家店铺,方圆百里人皆知之。传说当年“王莽撵刘秀”(南阳民间传说),李文曾救过刘秀并送一只烙花葫芦给他作盘缠。刘秀不盛感激,此后历经千辛万苦,也不曾将那只烙花葫芦卖掉。待刘秀称帝后,仍不忘“烙花王”的救命之恩,查访到他后即宣进京,赐银千两,加封“烙花王”,并把南阳烙花列为贡品,供宫廷御用。从此,南阳烙花便蓬勃发展,名扬四海,“烙花王”的故事也流传至今。

【发表评论:

】

(作者:康玉方 责任编辑:12301-3) 【回到顶部】 【返回上页】 【关闭窗口】

相关新闻

- · 河南这地儿真牛,名字已经牛上天[2016/12/8]

- · 【豫知味】——不可辜负的豫西美[2016/11/30]

- · 【豫南国庆游】 山水温泉养生养心[2016/9/30]

- · 南阳明珠宝天曼,轻松旅游全攻略[2015/5/7]

- · 南阳伏牛大峡谷景区简介精美图片[2011/7/1]

- · 郑州自驾南阳西峡鹳河漂流详细交[2011/5/19]

- · 郑州自驾南阳淅川八仙洞详细交通[2011/5/12]

- · 休闲嬉水好去处—南阳五朵山自助[2011/3/30]

- · 南阳南召莲花温泉门票价格游玩全[2011/3/8]

- 酒店

- 特产

- 娱乐

- 美食

特别推荐

旅游贴士