三、发挥三个作用,彰显旅游扶贫惠民成效

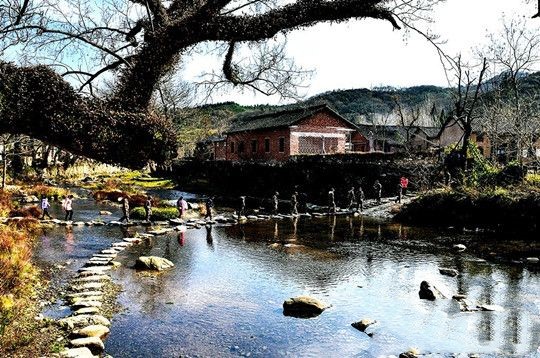

一是擦亮了乡村旅游品牌。成功举办中国首届乡村复兴论坛、大别山乡村旅游文化节等大型活动,让西河湾、田铺大塆、丁李湾、杨高山、莲花村等贫困村成为远近闻名的旅游景点,其中西河湾和田铺大塆获批为国家AAA级旅游景区;建成了绿康园、茅屋冲、奇龙岭等一批集农业观光、休闲度假为一体的生态农业综合开发园区,开发了“梦里老家”“创客小镇”“红廉小镇”“耕读小镇”“房车小镇”等一批乡村旅游产品,叫响了“九镇十八湾”乡村旅游品牌。

二是优化了乡村发展环境。以自然风光、美丽乡村、传统民居为特色的乡村旅游景区加速成型,带动了乡村合作社特色化发展,推动了乡村旅游产品衍生繁荣,激发了乡村发展活力;通过美丽乡村建设和农村环境综合整治行动,古建民居得以保留、村落庭院得以绿化、民俗文化得以传承,农村基础设施和公共服务水平逐步提升,人居环境明显改善,群众精神面貌焕然一新,“乡风文明、村容整洁、管理民主”的新农村相继落成。

三是加快了乡村振兴步伐。新县将乡村旅游作为贯彻落实乡村振兴战略总要求的重要抓手,凸显旅游精准扶贫的有力措施,让旅游成为安居乐业的美丽产业。三年来,建成“多彩田园、创业工程”产业扶贫示范基地189个,覆盖3.6万名贫困群众和所有贫困村,带动全县发展豫风楚韵农家乐500多家、民宿体验场所30处,乡村旅游从业人员达3万人,其中直接从事旅游产业的贫困户达20%,间接参与旅游产业链条的贫困人口占45%,年人均增收近5000元。

>>>>新县旅游扶贫探索启示

一是旅游扶贫需改革强动力。健全体制机制,增强发展动力,是旅游扶贫的基本前提。政府层面要改革旅游管理体制,完善工作机制,针对性地制定相关政策,推进农村产权制度、农村经营体制等改革,盘活茶园、水田、林地、房屋等沉睡资源;参与企业要健全运营团队、优化景点布局、完善服务要素、探索盈利方式,建立与合作社、与贫困户的利益共同体,从而实现农村资源“活”起来、农村要素“动”起来、贫困群众“富”起来。

二是旅游扶贫需创新增活力。旅游扶贫作为一个新生事物,各地实践中尚未形成科学的、规范的操作模式,政府层面缺乏有效借鉴,理论研究也同样薄弱。因此,各贫困地区须立足地方资源和政策条件,寻求量身定做的旅游开发模式,实现贫困户利益分配合理化、脱贫成效最大化。事实证明,新县创新实施的“合作社+运营公司+贫困户”的旅游扶贫模式,活力十足、成效明显,对于旅游资源丰富的贫困山区实施旅游扶贫战略,具有很强的现实借鉴意义。

三是旅游扶贫需融合挖潜力。将多种旅游业态深度融合,使旅游与其他产业抱团发展,是旅游扶贫的关键所在。要着力推动旅游业与现代高效农业、新型城镇化融合发展,与大健康、文化、体育、培训等相关产业共生共荣,不断丰富旅游业态,加快产业转型升级,有效延长产业链、价值链,着力形成“全产业融合、全过程消费、全民化共享”的旅游开发新模式,实现相互搭台,凝聚脱贫攻坚的强大合力。

- · 醉美红城五月天 信阳新县“五一”[2018/5/2]

- · 远离尘嚣的信阳新县丁李湾古村落[2013/10/18]

- 酒店

- 特产

- 娱乐

- 美食