人民日报:寻迹红旗渠

http://www.hnta.cn 添加时间:2018/11/17 来源:红旗渠旅游 点击次数:

在红旗渠纪念馆,穿行在历史与现实之间,我真切地理解了自力更生、艰苦奋斗的含义。红旗渠动工时正值三年困难时期,上级无力支持地方建设,林县党委政府不等不靠迎难而上,“自力更生是法宝,众人拾柴火焰高,建渠不能靠国家,全靠双手来创造。”整个工程总投资6865万多元,上级资助1025万多元,占比不到15%,其余85%以上的投入就靠林县自行解决。如此浩大的工程,当年贫穷的林县人民是怎样“自行解决”的呢?一张张图片,一段段影像,一件件实物,一行行文字,为我们再现了当年的感人场景。全县50万人口,先后有30多万人上山参加过修渠。人们住石崖、宿山洞、吃粗粮,工具自已做,口粮自已带,石灰自己烧,水泥自己制,炸药自己造,建材就地取,技术干中学。每人每天1.5斤口粮,红薯干、玉米面等杂粮居多,最困难的时候只有六两,不得不挖野菜补充。如此艰苦的条件下,人们竟然劈山造渠不休不止,其斗志之昂扬、决心之顽强,令人肃然起敬。渠一修就是十年,期间竟然没有一次请客送礼,没有一处挥霍浪费,没有一例贪污受贿、挪用物资,全县所有干部甚至勒紧裤腰带,每月从29斤口粮中挤出2斤支援修渠,连县委书记杨贵也曾经饿着肚子晕倒在工地。这样的自力更生,如何不震撼?这样的艰苦创业,谁见了不动容?

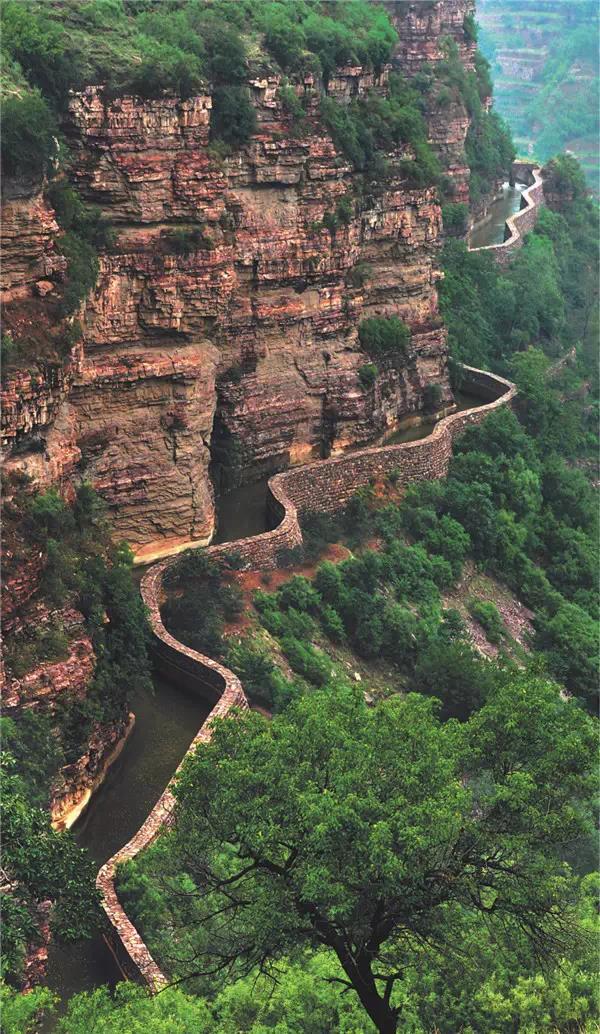

自力更生、艰苦创业的背后,闪耀着人民群众创新创造的光芒。红旗渠开凿在悬崖峭壁上,蜿蜒曲折绕山而行,把遥远的漳河水引入林县大地,既离不开总设计师杨贵跳出县域找出路的创造性决策,也离不开总指挥长马有金、技术员吴祖太、“除险队长”任羊成、“神炮手”常根虎、“凿洞能手”王师存、农民水利技术员路银等为代表的修渠人的创新创造智慧。总干渠从渠首到分水岭70多公里,落差仅有14.7米,且渠线全部位于悬崖峭壁上,测量和施工精度要求很高。吴祖太作为唯一的技术员,带着一批边学边干的“泥腿子”,使用一台简陋的测量仪器,居然成功完成了这一堪称奇迹的挑战。工地上处处活跃着“土专家”,他们敢想敢干,不断创造传奇。比如,为了解决总干渠与浊河交叉的矛盾,别出心裁设计建造了一个“坝中过渠水,坝上流河水”的空心坝,让渠水不犯河水;修建桃园渡槽时发明了“简易拱架法”不仅省工省料,还设计成“槽下走洪水、槽中过渠水、槽上能行车”的“桃园渡桥”,构思堪比南京长江大桥;山上垒砌渠墙需要大量物料,仅靠人拉肩扛效率低下,就土法上马空中架起“空运线”,把石灰、沙、水等从山下直送山上工地;开渠凿洞挖出了大量碴石,于是变废为宝沿渠修建道路,既不使废碴压地,又可以渠带路、以路带林,两全其美;紧挨着工地露天明窑烧石灰,一窑能出2000吨,不仅满足了砌渠所需,还节省了成本、运力;劈山开渠买不起炸药便多积有机肥,节省下来的化肥硝酸铵按比例配上锯末、干牛粪、煤面碾碎自制炸药,威力一点不小。依靠勤劳智慧的双手迎难而上,这些平凡的人创造了不平凡的业绩,他们留下的岂止是一条物理意义上的渠?

历史记忆犹新,现实尤为警醒,没有等来的幸福,更不能祈望有什么好心人和救世主,中国人的命运只能由自己掌握,中国人的幸福只能靠自己创造。自力更生、艰苦奋斗永远不过时,团结协作、无私奉献永远不能丢,只有永远在路上、敢为天下先,才能创造历史、赢得未来。红旗渠精神是党领导人民在实践中创造的,它属于党,属于全国人民,属于全世界所有追求美好生活的人。它是我们党的性质和宗旨的集中体现,历久弥新,永远不会过时。

让我们以奋斗者的姿态,向红旗渠精神致敬!

(本文刊发于2018年9月12日《人民日报》,作者杨震林,发表时有删节)

自力更生、艰苦创业的背后,闪耀着人民群众创新创造的光芒。红旗渠开凿在悬崖峭壁上,蜿蜒曲折绕山而行,把遥远的漳河水引入林县大地,既离不开总设计师杨贵跳出县域找出路的创造性决策,也离不开总指挥长马有金、技术员吴祖太、“除险队长”任羊成、“神炮手”常根虎、“凿洞能手”王师存、农民水利技术员路银等为代表的修渠人的创新创造智慧。总干渠从渠首到分水岭70多公里,落差仅有14.7米,且渠线全部位于悬崖峭壁上,测量和施工精度要求很高。吴祖太作为唯一的技术员,带着一批边学边干的“泥腿子”,使用一台简陋的测量仪器,居然成功完成了这一堪称奇迹的挑战。工地上处处活跃着“土专家”,他们敢想敢干,不断创造传奇。比如,为了解决总干渠与浊河交叉的矛盾,别出心裁设计建造了一个“坝中过渠水,坝上流河水”的空心坝,让渠水不犯河水;修建桃园渡槽时发明了“简易拱架法”不仅省工省料,还设计成“槽下走洪水、槽中过渠水、槽上能行车”的“桃园渡桥”,构思堪比南京长江大桥;山上垒砌渠墙需要大量物料,仅靠人拉肩扛效率低下,就土法上马空中架起“空运线”,把石灰、沙、水等从山下直送山上工地;开渠凿洞挖出了大量碴石,于是变废为宝沿渠修建道路,既不使废碴压地,又可以渠带路、以路带林,两全其美;紧挨着工地露天明窑烧石灰,一窑能出2000吨,不仅满足了砌渠所需,还节省了成本、运力;劈山开渠买不起炸药便多积有机肥,节省下来的化肥硝酸铵按比例配上锯末、干牛粪、煤面碾碎自制炸药,威力一点不小。依靠勤劳智慧的双手迎难而上,这些平凡的人创造了不平凡的业绩,他们留下的岂止是一条物理意义上的渠?

历史记忆犹新,现实尤为警醒,没有等来的幸福,更不能祈望有什么好心人和救世主,中国人的命运只能由自己掌握,中国人的幸福只能靠自己创造。自力更生、艰苦奋斗永远不过时,团结协作、无私奉献永远不能丢,只有永远在路上、敢为天下先,才能创造历史、赢得未来。红旗渠精神是党领导人民在实践中创造的,它属于党,属于全国人民,属于全世界所有追求美好生活的人。它是我们党的性质和宗旨的集中体现,历久弥新,永远不会过时。

让我们以奋斗者的姿态,向红旗渠精神致敬!

(本文刊发于2018年9月12日《人民日报》,作者杨震林,发表时有删节)

【发表评论:

】

(作者:红旗渠旅游 责任编辑:郭双) 【回到顶部】 【返回上页】 【关闭窗口】

相关新闻

- · 访谈:红旗渠精神——三代人坚守[2018/11/16]

- · 红旗渠开启冬日画卷,相约初冬治[2018/11/13]

- · 研学路上,红旗渠是孩子们最生动[2018/11/10]

- · 红旗渠人情怀[2018/11/10]

- · 美哭了!红旗渠2018年雪景大片惊[2018/11/9]

- · 红旗渠:红叶红满天,冬韵惹人醉[2018/11/8]

- · 有才你就来!“红旗渠杯”征文活[2018/11/8]

- · 醉赏秋景,红旗渠带你一睹人间天[2018/10/20]

- · 情浓红旗渠,重阳免费游[2018/10/13]

- · 五次上央视,全国点赞!红旗渠国[2018/10/7]

- 酒店

- 特产

- 娱乐

- 美食

特别推荐

旅游贴士