20世纪60年代,安阳林县(今林州市)人民大干10年,战胜各种艰难险阻,在太行山上开凿出蜿蜒曲折的红旗渠,解决了沿线人民千百年来渴盼的吃水灌溉问题,也孕育形成了“自力更生、艰苦创业、团结协作、无私奉献”的红旗渠精神。

安阳也是甲骨文的故乡,红旗渠精神16个字在甲骨文中就出现了吗?文字演变过程如何?即日起,我将连续推出“甲骨文解读红旗渠精神”系列,今天推出第一篇,一起探寻“自力更生”这四个字的发展脉络。

“自力更生”是指通过自己的力量、自己的努力重新获得生命,比喻振兴起来。四个字均早在殷商甲骨文中就已经出现,其发展演变脉络非常清晰(截图均取自李学勤主编《字源》)。

殷商甲骨文中的“自”,象形字,像鼻子的样子。从周代金文中开始,为了书写的便利,下部象征鼻孔的部分被连了起来,即鼻孔被堵住了,而且整个字形由原来的上小下大变得等同粗细,一直保持至今。

“自”的本义是指鼻子,引申可用来指自己、亲自,还可假借用作介词。甲骨文中就有这三种用法,如“有疾自,唯有害”(《合集》11506正),是在问,鼻子染疾,会有灾害吗?“惠王自征刀方”(《合集》33035),是在问,是王要亲自征伐刀方吗?“自今至于丙午雨”(《合集》667正),是在问,从今天开始一直到丙午这天会下雨吗?

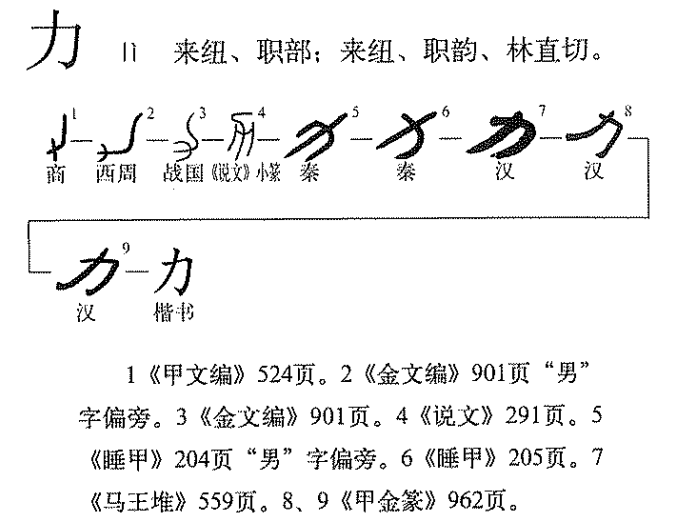

殷商甲骨文中的“力”,象形字,像我国古代一种农具“耒”的样子,长笔像其柄,短笔像其铲。在后世的发展过程中,短笔逐渐上移,成为“力”的第一笔;长笔成为“力”的第二笔。

“力”的本义可能与耒耜有关,但甲骨文中没有见到用作本义的例子。后世“力”字常用于表示力气,应该是其引申义,如“有力如虎,执辔如组”(《诗经·邶风·简兮》)。还可进一步引申指各种力量、能力等。

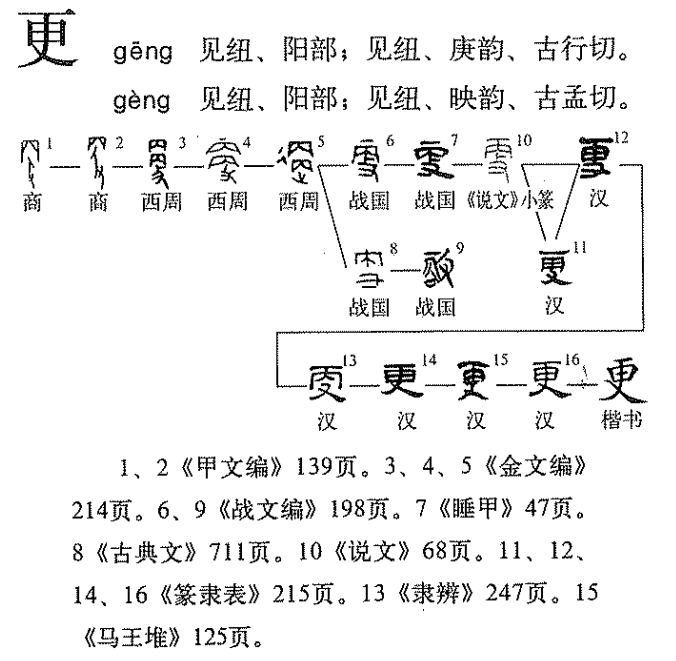

殷商甲骨文中的“更”,形声字,下部的“攴”旁(像手里拿着鞭子)表意义,上部的“丙”旁表声音。著名古文字学家于省吾认为,“更”是古文“鞭”字。在后世演变过程中,(除了叠加“丙”旁之外,)这种形体一直保持到小篆时。汉代隶书时,字形讹变严重,上下部分开始连为一体,逐渐变成今天所见到的样子。

“更”的本义是指什么,目前很难判定。或认为“更”字在甲骨文中可表用鞭驱赶野兽的狩猎方式,如“更陷糜,弗其擒”(《合集》10951),从而把该句理解为,用鞭驱赶麋鹿使之掉入陷阱,不会擒获吗?考虑到“更”字,在其他条甲骨文中,可以明确用为人名,这里的“更”理解为人名更好些,即该句是指,“更”这个人去设陷阱捕捉麋鹿,不会擒获吗?“更”字常见的用法是指更改、更换、轮换、重新等。

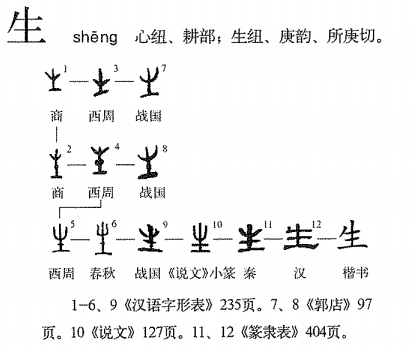

殷商甲骨文中的“生”,会意字,像一颗小草从地里长出来的样子。在后世的演变过程中,竖笔中部先是添加一装饰性的小点,后来小点逐渐被写成一横笔,就发展成今天的样子。

“生”的本义是指植物生长,如“呼藉,生”(《合集》904),是在问,叫人来耕种,(地里中的东西)会生长吗?引申可指生存,如“二月娩,不其生”(《合集17382》),是在问,二月份生育,(孩子)不会存活吗?还可引申指生命、出生、发生、生产等。

- 酒店

- 特产

- 娱乐

- 美食