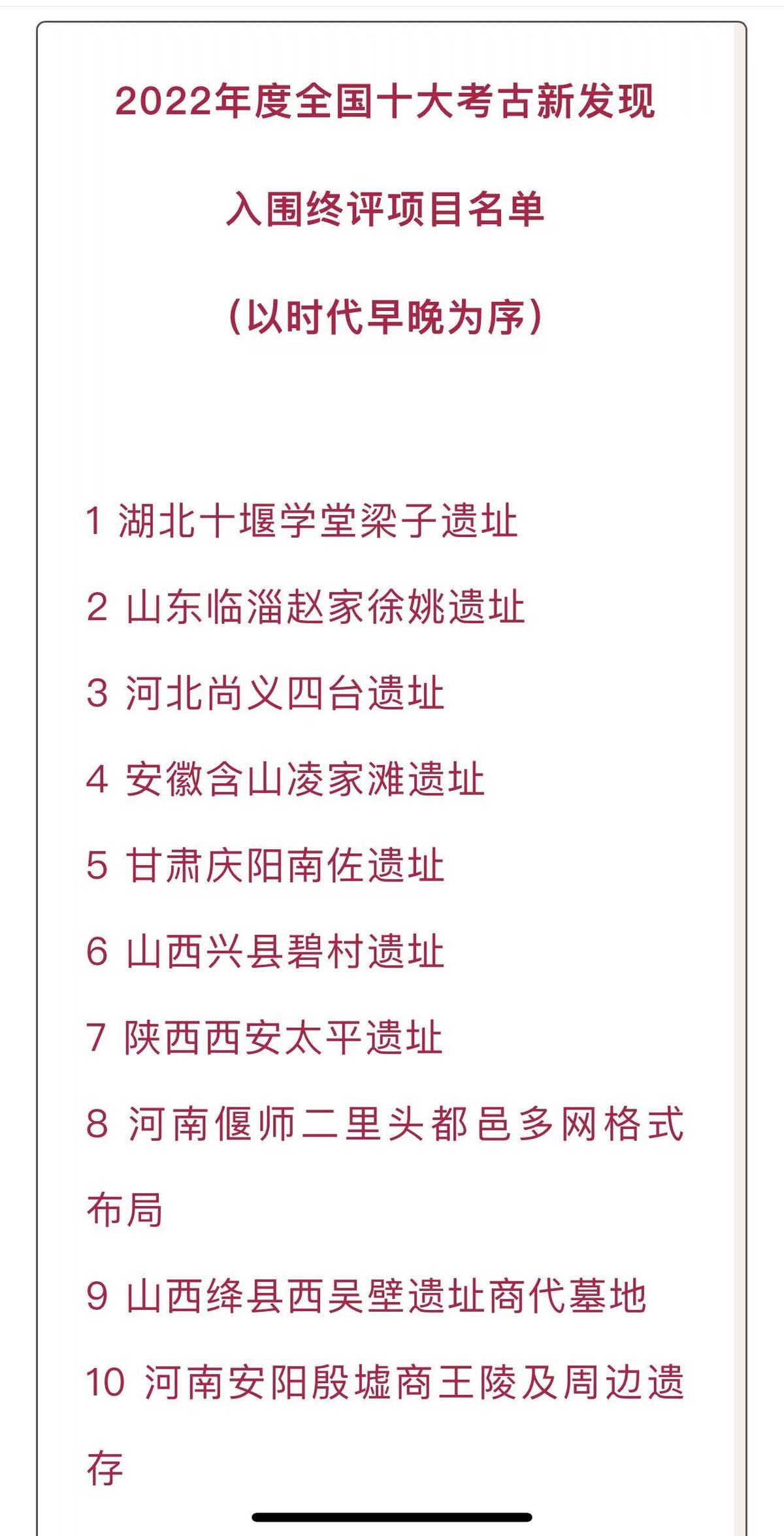

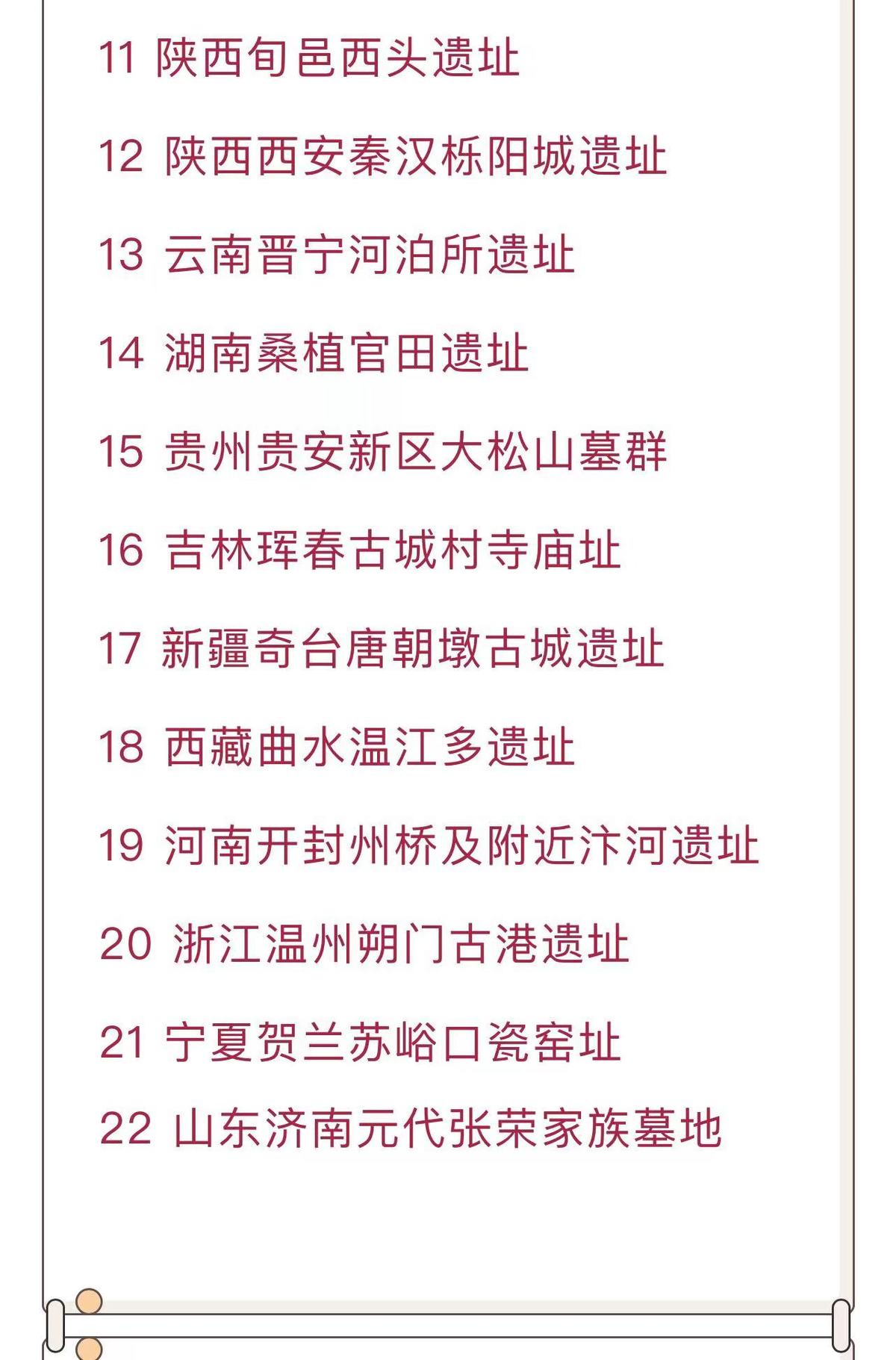

2月27日,2022年度全国十大考古新发现初评结果在北京揭晓,22个项目入围终评阶段。河南偃师二里头都邑多网格式布局、河南安阳殷墟商王陵及周边遗存、河南开封州桥及附近汴河遗址等三项入围。

二里头都邑中心区西南路口新发现示意图

新发现的道路及其两侧墙垣所揭示的二里头都邑多网格式布局,是二里头都邑布局探索的一项重大突破。中心区的主干道路及其两侧的墙垣把二里头都邑划分为多个方正的网格区域,表明极可能已出现了宫城居中、显贵拱卫、分层规划、分区而居、区外设墙、居葬合一的布局。这是二里头都邑布局考古中的一项重大突破。二里头都邑这样严谨、清晰、规整的规划布局,显示当时的社会结构层次明显、等级有序,统治格局秩序井然,暗示当时有成熟发达的规划思想、统治制度和模式,是二里头进入王朝国家的最重要标志。

手工业作坊的新发现、新突破,填补二里头都邑布局和手工业考古的空白,为探索这些作坊的分布,陶器、骨器、角器、漆器手工业的加工工艺、流程、特点,社会关系和社会分工等问题,进而研究二里头都邑手工业生产与二里头王国的政治、文化之间的关系提供了重要材料。

二里头遗址祭祀区以西的居住、墓葬资料的新发现,丰富了二里头都邑的内涵,深化了对该网格区域的认识。祭祀区以西夯土建筑、贵族墓葬共同出现,表明该区域为贵族居住和墓葬区。与以往在宫殿区和其他区域的同类发现一样,再次证明了二里头文化盛行“居葬合一”的布局形态,是龙山文化晚期“居葬合一”布局形态在早期王国都城的强化和提升。乱葬等有暴力现象墓葬与夯土建筑和随葬有青铜容器的贵族墓葬同处一区、相距不远,表明该区域人群包括贵族、平民和更低身份的人员。这些重要的新发现,丰富了二里头都邑的内涵,有助于了解该区域的布局及历时性变化情况、自身特征、与其他区域的区别和联系和社会组织结构、社会关系等问题。

二里头都邑祭祀区以西的非正常墓葬

二里头都邑严格方正的都邑规划制度、宫城宫室制度、“居葬合一”的布局结构,以及青铜礼乐制度等多种文化、政治制度和模式,被商周王朝继承,为商周文明奠定了最主要和最直接的基础,并被后世延续发展,体现了二里头文化、二里头王国在中国历史上具有的划时代意义,以及其对商周文明的引领作用。同时,二里头都邑的这种布局,也为先秦时期其他都邑遗址探索布局、结构提供了有益参考。

安阳殷墟新探明王陵区有两个围沟,东西并列,各自闭合。各有两个缺口可出入。围沟围绕在殷商大墓及祭祀坑的外围,未见围沟与殷商墓葬、祭祀坑存在叠压或打破关系,只有晚期墓葬打破围沟和祭祀坑的现象。综合多重因素可知,两个围沟与商王陵园有明确关联关系,属于围绕商王陵园的隍壕。以围沟外边界为基准,确定王陵区的范围东西560米,南北280米左右。以往考古发现所见凤翔秦雍城南的春秋时期秦公陵园,在各组秦公大墓周围有隍壕,殷墟王陵区陵墓隍壕的确认,将此规制上推到商代晚期。这些发现改变了商王陵陵园的格局,将推动对商代陵墓制度乃至于商文化、商史的研究。同时,也为殷墟国家考古遗址公园的建设提供了新的重要资料。

东围沟与晚期墓葬

新发掘祭祀坑多殉人与狗,个数不一,部分坑中埋有青铜容器、陶器,时代明确为殷墟二期。为研究王陵区祭祀坑的时代、商代祭祀活动及其形式提供了重要资料。

西围沟与晚期墓葬

王陵区西部西周遗址面积超过4万平方米,这是殷墟范围内发现的面积最大的西周遗址。将推动周人灭商以及周王国国家治理方式的研究。

开封州桥及附近汴河遗址考古发现具有重大的学术价值及较强的社会影响力。

北宋东京城是当时世界上政治、经济、文化等发展水平最高、规模最大的都城,对元明清时期北京城的城市布局具有重要的影响,其中轴线与汴河交汇处的州桥是最具代表意义的标志性建筑之一。州桥遗址的考古发掘,对于研究北宋东京城的城市布局结构具有重大的意义,为探讨北宋时期国家政治、经济、文化、礼仪等提供了重要材料。

“木岸夹河”遗存

州桥是北宋东京城的文化高地和精神标识,是运河遗产中的典型代表,其考古发掘还原了大运河及东京城繁荣的宏大历史场景,填补了中国大运河东京城段遗产的空白,也为我国古代桥梁建筑技术等研究提供了新的重要资料。

州桥石壁是目前国内发现的北宋时期体量最大的石刻壁画,从规模、题材、风格方面均代表了北宋时期石作制度的最高规格和雕刻技术的最高水平,填补了北宋艺术史的空白,见证了北宋时期国家文化艺术的发展高度。

本次考古发掘首次完整揭露出了唐宋至清代开封城内的汴河形态,展示了自唐宋至清代汴河开封段的修筑、使用、兴废等发展演变过程,为研究中国大运河及其变迁史提供了考古实证。

州桥东侧北岸石壁效果图

州桥遗址见证了10至12世纪中华文明的发展高度,对其进行科学的发掘、保护与展示,对讲好黄河文化、大运河文化故事,传承中华优秀传统文化,延续历史文脉,增强文化自信,凝聚民族精神力量,具有十分重要的现实意义。

- 酒店

- 特产

- 娱乐

- 美食