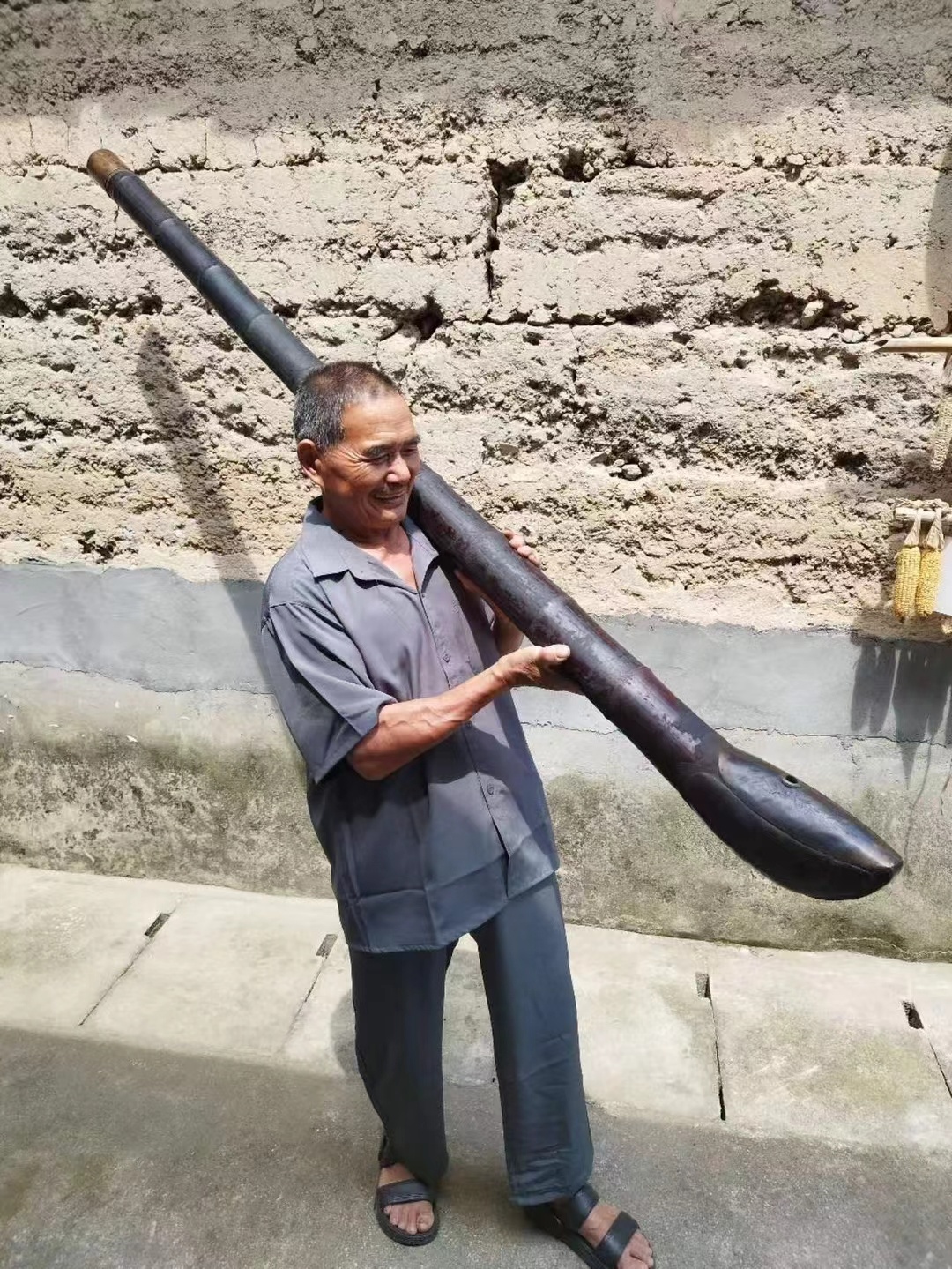

“汪馆长,这根烟袋多长啊?应该年代很久吧?”2024年7月31日,在河南省信阳市新县陡山河乡白马山村的汪河民俗非遗文化艺术展览馆,来自郑州的李先生一边饶有兴致地欣赏藏品,一边好奇地向馆长汪心恩问道。

汪心恩收藏的大烟袋 新县文化广电和旅游局供图

据了解,新县现有各级非物质文化遗产108项,非遗传承人75人。近年来,新县深化文旅融合,深入挖掘传统节庆活动的丰富资源,并结合“文化和自然遗产日”等节点,精心组织一系列精彩纷呈的非物质文化遗产展示与表演活动。该县推动非遗文化创造性转化,打造村史馆、农耕文化馆、民俗博物馆等30多处,建成非遗传习馆、非遗扶贫工坊、非遗研学基地23处,开展“非遗进景区”“非遗进民宿”“非遗购物节”“非遗直播带货”等特色活动1200余场,有力带动了乡村群众就业。

非遗直播带货 新县文化广电和旅游局供图

作为非遗保护的“第一群体”,传承人是非遗得以创新利用的关键纽带。新县拓展非遗人才培养渠道,支持代表性、权威性和有影响力的传承人开设非遗传承场馆并带课授艺,通过举办豫南刺绣、信阳民歌、地灯戏、三壁吹打乐、剪纸等非遗项目公益培训班,不断扩大非遗传承人队伍,为推动非遗保护、传承和发展提供保障。同时,积极开展“非遗进校园”活动10余场,让广大青少年成为非遗文化的传承者、享有者和传播者。

不单如此,新县着力推动文旅融合,加快非遗的产业化发展,在生产实践中提升非遗产业的内生动力,形成非遗新业态,助推非遗产业融合化和集群化发展,促进非遗有机融入红色旅游、研学旅行、直播助农、党建团建、非遗培训、乡村休闲等新业态。积极整合各方资源搭建非遗展示平台,先后举办正月十三非遗文化踩街、“龙腾瑞气吉祥地 欢天喜地闹新春”民俗文化展演等活动,将民俗文化改编创作为精品文艺节目,《薅秧歌》《美在九镇十八湾》《鹤蚌舞》等非遗文艺作品在国家、省、市非遗赛事中获奖。

“我们将加强对非遗文化的保护和传承,探索非遗生产性、产业化与市场化的发展路径,真正让非遗文化‘活’起来、‘火’起来。”新县文化广电和旅游局负责人汪宗军说。

- · 新县:体育赋能 活力乡村[2024/7/29]

- · 图说 | 新县:盛夏黄毛尖 藏一方[2024/7/26]

- · 新县:来自“大别红营”的暑期邀[2024/7/26]

- · 新县:擦亮乡村旅游新名片[2024/7/11]

- · 新县:“游”出“绿色掘金”路[2024/7/10]

- · 新县:古村“荷”韵醉游人[2024/7/9]

- · 图说 | 新县:万物荣华 不负盛夏[2024/7/9]

- · 图说丨新县:盛夏香山湖 静美如诗[2024/7/9]

- · 新县:风光变“流量” 吸睛又吸“[2024/7/9]

- · 图说|新县:盛夏山水妙如诗[2024/7/8]

- 酒店

- 特产

- 娱乐

- 美食