俯瞰中岳庙建筑群。

天中阁。

崇圣门东侧的古神库,北宋“守库铁人”握拳振臂、怒目挺胸,尽显北宋铸造艺术的高超。

农历三月中岳庙古庙会举行,面向全国游客免票开放一个月的优惠活动,吸引了国内外大批游客。

“庙”遇上“会”,就热闹起来。

4月23日,在河南省古代建筑保护研究所(现河南省文物建筑保护研究院)原所长、二级研究员杜启明的带领下,记者沿中轴线拾级而上,迎面而来的牌坊、楼台亭阁、古柏、碑刻一点一滴地述说着中岳庙的过去。

一、五岳建筑此最全

每一次到中岳庙,都感叹其中轴线的绵长,能完整走下来的次数极为有限。

杜启明介绍,中岳庙的轴线设计是中国五岳祠庙中最长的。今天的中岳庙,仅指其核心区即建筑部分,自汉代石阙起至黄盖峰重檐八角琉璃亭止,南北轴线达1.5公里。而以庙制为例,其山水形胜之轴,自中岳庙南的箕山,经中岳庙至庙北嵩顶峻极峰,南北轴线达20公里左右,其间层峦叠嶂,蔚为天下之大观。

尤其值得注意的是,这一轴线正与中国古代“地中之轴”——洛阳至告成古观星台重合。

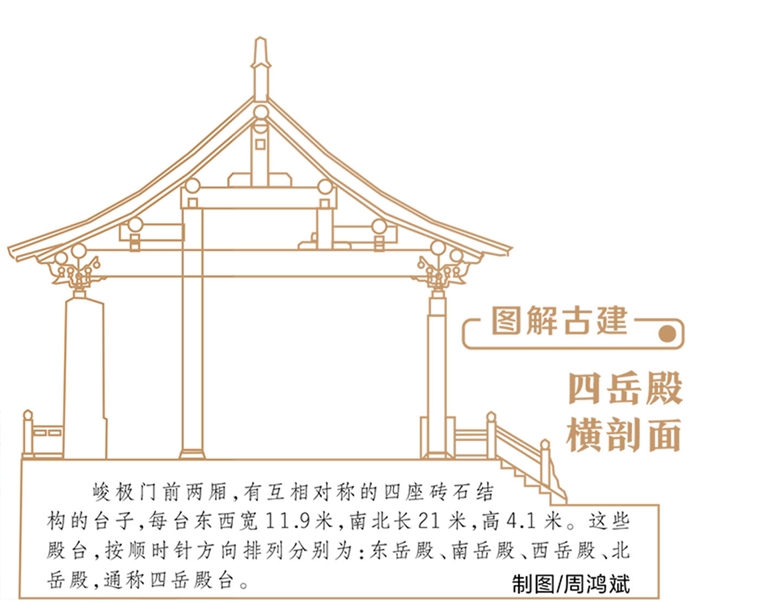

中岳庙原来的建筑大部分毁于明末的大火,现存的文物建筑多为清代乾隆年间钦颁所建。仿清官式建筑,沿中轴线布置,庙宇共7进11重建筑。自南而北,中轴线上建有太室阙、名山第一坊、遥参亭、天中阁、配天作镇坊、崇圣门、化三门、峻极门、嵩高峻极坊、拜台、中岳大殿、寝殿、御书楼、黄盖亭等各类主体建筑,两翼辅以翁仲、神库与镇库铁人、四岳殿、厢房、回廊、御碑亭、掖门、仪门、垂花门等建筑与金石作品。中轴线两侧,另有火神宫、祖师宫、神州宫、小楼宫、秀毓三河坊、东西华门、九龙宫、无极殿、老君殿、明代古桥等建筑。钟鼓楼、东西朝房、太尉宫、九龙井亭、乾隆行宫、驿站等虽已被毁,但地面尚有清晰的遗迹,亦弥足珍贵。

2001年中岳庙被公布为全国重点文物保护单位。2010年,包括太室阙和中岳庙在内的登封“天地之中”历史建筑群被列入世界文化遗产。

杜启明说,中岳庙是河南规模最大、最完整的古代建筑群,也是五岳中现存规模最大、文物种类保存最全、古树名木保存最多的岳庙建筑,历史文化遗存积淀甚为丰厚,尤以文物建筑遗存最具价值,堪称中国古代建筑艺术博物馆。

二、古建奏出一首歌

建筑是凝固的音乐,这在中岳庙建筑群上得到了充分体现。

杜启明解释,中岳庙的庙宇部分前后共7进11重建筑,建筑布置呈疏—渐密—渐疏的变化。庙南北地势相差37米之多,建筑的高度自南端4米多高的汉阙至北部20多米高的大殿,相差悬殊。建筑的级别,若以屋顶形式计,由单檐硬山顶至重檐庑殿顶,可巧妙排列、组合出十几种级别的形式,若加上色彩由灰布瓦、绿琉璃瓦剪边、绿琉璃瓦至黄色琉璃瓦的变化,分级更多。这些丰富多彩的建筑设计,与其说是功能上的需要,毋宁说是为导引游览者产生心理变化而为之。自汉代太室阙至遥参亭,漫长的神道导引空间,意在让谒者进行心理准备,越前行游览欲望也越强。从遥参亭至大殿,随着山势的渐次升高,建筑的体量、密度越来越大,建筑的级别越来越高,建筑的色彩更加壮丽,建筑的形象也愈加凝重和庄严,谒者敬畏之感油然而生。途中,由各道牌楼、门厅柱楣之间形成的框景,产生了掩映美效果,既丰富了空间层次,又增加了游览欲望。

高高耸立的峻极殿廊院前左、右并侍的四岳殿,以及大殿前特意压缩了体量的牌楼与双亭,是对比与错觉组合艺术的杰作,使峻极殿愈加显得高大雄伟。而背后如烟似翠的峰峦被借入画,反衬着红墙、金瓦,使中岳庙显得愈加威严壮观。自峻极殿到寝宫、御书楼,建筑密度、级别、体量渐向反向变化,谒者的心潮亦渐次回落。自御书楼至庙后黄盖峰顶重檐八角琉璃亭,是建筑的余声,使谒者心境渐平。中岳庙建筑的这一布局,为古今建筑心理学经典之作。

杜启明说,建筑是凝固的音乐,解析中岳庙建筑的艺术构成就会有深刻体会。若以中岳庙中轴线上主要建筑的间距为音节的长短,以其建筑体量为音阶的高低,以其山水环境为和声,将会得到一段悠扬美妙、富有节奏与韵律感的旋律。“据此,我和音乐家合作谱出了乐曲,称之为《中岳庙之声》,发表在《中国文化遗产》期刊上,向世人展现中国古代建筑独特的艺术魅力。”他说。

中岳庙建筑布局艺术内涵之丰富、价值之巨大,世所罕见。

三、汉阙魏碑宋铁人

中国古代建筑多为土木结构,而记录建筑事由的文字,却铭刻在石头上。

中岳庙除了木构建筑外,还有石头建筑太室阙以及铁铜铸器、石刻造像等金石文物100多件,以汉代石阙与石翁仲、宋代铁人、金明铁狮、清代石狮最为珍贵。

嵩山汉三阙是我国第一批全国重点文物保护单位古建筑类的001号、002号、003号,其中太室阙年代最早、保存也最完整,是中岳庙前身——太室祠前的神道阙,始建于东汉安帝元初五年(公元118年)。太室阙分东西两阙,每阙又分正阙和子阙,阙身浮雕有铺首衔环、辟邪相、四灵图、车骑出行图、马戏图、倒立图、羽人图等,图像生动、雕刻精美;西阙南壁雕有“中岳泰室阳城”篆字,主要记载阳城县长吕常等建阙缘由。和太室阙同一时期的庙前遗物还有两件石翁仲,这对石翁仲在山脚站立,已守护嵩山近2000年,阅尽历史的盛衰消长。

汉三阙上雕刻有200多幅画像,只有太室阙上有建筑的画像,画面是三座二层阁楼,是汉代典型的四阿顶式建筑。太室阙的顶部也呈四阿顶式,阙上的画像是不是当时太室山神庙的真实写照,我们不得而知。

中岳庙最古老的一块碑是北魏时期的《中岳嵩高灵庙之碑》,刻于北魏太延年间(约公元435—440年),略述嵩山地理形胜、中岳庙兴衰史,是迄今所见道教刻立的第一通石碑。其中有“以旧祠毁坏,奏遣道士杨龙子更造新庙”涉及营造中岳庙的文字。

中岳庙其他主要碑刻还有宋金四状元碑、《大金承安重修中岳庙图》碑、元代《圣旨碑》、元代名道吴全节诗碑、王铎《中岳庙告文碑》、《五岳真形之图碑》、清代乾隆御碑等。

中岳庙的4尊宋代铁人矗立在院里,至今没有生锈,引起人们的兴趣。

杜启明说,宋代重修中岳庙时,于今神库位置建“燎池”,用于焚烧供奉岳神的帛币,清代在“燎池”位加建亭式建筑,称为“神库”。神库建筑形貌平平,而其四角站立的4躯镇库铁人却非同一般。4尊镇库铁人为北宋治平元年(公元1064年)所铸,身高近3米,形象高大威武,为国内所见最大的宋代镇库铁人,是研究宋代铸造工艺和雕塑艺术的重要文物。

除宋代铁人外,中岳庙还有金代、明代铁狮各一对,其中金代铁狮至今乌亮如新。

中岳庙的柏树也是一景。庙内现存汉、唐、宋以来的古柏331株,其中最高的古柏达14.5米,最粗的古柏周长达6.2米,为中国保存古柏最多的祠庙之一。

四、“修”出来的建筑史

中国的传统建筑以木建筑为主,木建筑有千般魅力,也有致命的缺陷,那就是容易损毁。石头的太室阙历经近2000年还大致保持当初的模样,但是,中岳庙内的木建筑只能在历代不断地修缮与重建中延续生命。

祭祀太室山山神的庙宇始建于秦,历代有修缮。宋真宗用两年的时间,把中岳庙修到历史上最大规模。金朝时有4次重修,明代至少4次大修。清朝就有9次大修,清乾隆时按照北京明清故宫的建造方法,对中岳庙做了一次大规模的全面整修,现存建筑格局虽保存的是宋代国家级祠庙规制,但建筑形象却多是清代重修后的面貌。

中岳庙前面的太室阙保护房是民国时期修建的,当时还在墙上镶嵌了一块碑,碑上题“禁止游人在太室阙上面题字”。

峻极殿是中岳庙的主殿,是河南省现存规模最大的单体木结构建筑。该殿自清乾隆四十四年(公元1779年)维修以来,历经200多年自然灾害侵袭与人为破坏,特别是1942年侵华日军飞机的狂轰滥炸,该殿受到严重损坏。20世纪80年代,国家拨出专款对该殿进行了局部落架维修。

杜启明说,少林寺初祖庵大殿维修完成之后,省古建所的工作人员就移师中岳庙。1986年8月开工,先后进行了梁架拨正,更换腐烂糟朽的木构件,修补斗拱,制作补配缺失的琉璃脊饰、吻兽,补齐残缺的屋面瓦件。到1987年8月,全面完成了大殿的整修工作。后又对峻极殿进行了油漆彩画补绘。

登封“天地之中”历史建筑群申遗成功之后,保护利用又上了新台阶。登封市科学制定文物保护规划,不断加大保护力度,加强重点文物修缮保护,近年来实施并完成了初祖庵大殿、中岳庙等13项保护修缮工程和少林寺、嵩阳书院等5项白蚁防治工程,目前全部通过验收,最大限度保证了文物本体的安全。

嵩岳巍巍,游人如织。中岳庙古建筑如同一首歌,回荡在游人的心中。

建筑名片

所在地:登封市

建筑年代:始建于秦,历代整修,现存建筑格局基本上保留了清代重修后的规制。

建筑功用:

主要用于祭祀。五岳祭祀是中国古代山川崇拜的最高形式,祭祀五岳,实际上是在祭祀疆域的完整性。

建筑之最:

中岳庙是河南规模最大、最完整的古代建筑群,也是现存规模最大、文物种类保存最全、古树名木保存最多的岳庙建筑。

学者点津

五岳祭祀是古代山川崇拜的最高形式

我国的山川祭祀文化源远流长。隋唐以来,“岳镇海渎”确立为“五岳、五镇、四海、四渎”。五岳为中岳嵩山、东岳泰山、西岳华山、南岳衡山、北岳恒山。五镇为东镇沂山、中镇霍山、西镇吴山、南镇会稽山、北镇医巫闾山。四海为东海、南海、西海、北海。四渎为江渎、河渎、淮渎、济渎。“岳镇海渎”均有相应的祭祀祠庙。

杜启明认为,五岳祭祀是中国古代山川崇拜的最高形式,对整个东亚文化圈内的山川信仰产生了重大影响。

五岳一词,最早见于《周礼·春官·大宗伯》。《礼记·王制》规定:“天子祭天下名山大川,五岳视三公,四渎视诸侯。”五岳祭祀仪制在先秦时逐渐确立,成为朝廷规范化的封禅和祭祀制度。封为“祭天”,禅为“祭地”,即古代帝王举行的祭祀天地的大型典礼。祭祀文化是五岳文化的主体,改朝换代、皇帝登基、祈求丰年都要祭祀天地、名山大川。有学者统计,文献中明确记载的五岳祭祀超过800次。

汉代确立了五岳尊于众山的祭祀地位,不同时代对五岳的祭祀有不同的制度。两汉是五岳祭祀制度的建设期。南北朝时期五岳观念得以传承,诸政权皆重视五岳之祀。唐宋两朝五岳真君祠的影响越来越大,可算作五岳祭祀的道教化时代。明清时期则是五岳祭祀的衰落期。

杜启明说,《诗经·崧高》称:“崧高维岳,骏极于天。维岳降神,生甫及申。”可见在西周时,已经开始祭祀中岳嵩山。嵩山,位九州之中,自古为中国神圣之山岳。中岳庙,雄踞嵩岳主峰太室山南麓,规模宏大,建制庄严,古来繁盛之至,为诸岳庙之冠。汉武帝定五岳、制祀礼,中岳嵩山之地位,因其于五运为土,可润百谷;于五色为黄,可涵万象;于五德为信,可宰群动;于五位为中央,可御四方,故其地位高于其余四岳。

杜启明认为,五岳祭祀不仅是宗教活动,更是国家大事,体现了古代帝王对疆域完整性的重视。每个王朝祭祀五岳,实际上是在祭祀疆域的完整性。“岳镇海渎”象征着国家的稳定和权威。

- · 郑州“微短剧+文旅”再上新《功[2025/1/7]

- · 中岳庙会好吃好玩好惬意[2024/11/4]

- · 中岳庙千年古庙会即将回归[2023/4/14]

- · 五一准备开启你的嵩山少林之旅吧[2021/4/29]

- · 中岳庙十月十五下元节祈福法会明[2020/11/28]

- · 10月1日嵩山少林寺、中岳庙升国旗[2020/10/1]

- · 逛庙会、品美食、看表演、赏民俗[2018/11/16]

- · 豫A小客车走郑少高速免费啦,这个[2018/2/26]

- · 2017农历十月中岳庙会迎客20万完[2017/12/4]

- · 千年中岳庙会过半 游客接待超10万[2017/11/28]

- 酒店

- 特产

- 娱乐

- 美食