古老的荥阳集市庙会

http://www.hnta.cn 2008-9-27 来源:大河网 点击:次

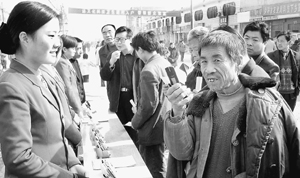

河南荥阳市贾峪镇农民在集市手机商摊上挑选手机 (来源:《人民日报》 王明浩 许元甲/摄 )

荥阳的集市贸易由来已久,集市数量众多。农民素有赶集、赶庙会的习惯。但荥阳集市、古庙会具体起源于何时,尚不可考。新中国成立前,荥阳、汜水、广武三县原有大小集镇28个(古荥、须水因不在今荥阳境内,未计算在内),最大的集市有荥阳老城、汜水城、广武城、崔庙街、贾峪街,这些地方商店鳞次栉比,商品琳琅满目。其中汜水城每天有集,老城、高村、后王、段坊、后白杨、竹川、穆沟、北周村、罗圈寨、贾峪、双楼郭农历逢单日为集期,广武、油坊、木楼、石垌沟、二十里铺、东史村、金寨、苏寨、刘河、乔楼、东郭、崔庙逢双日为集期。后来,集市随着行政区划的变动和经济发展,正常的集市有15个,逐步衰落的有油坊、后白杨、常村、东史村、苏寨、金寨、北周村、东郭等11个,逐步兴起的有高山、乔楼、王村、庙子4个,集期也不再频繁,多为逢五逢十集。新中国成立后,荥阳集市发展呈马鞍形,1956年以前和1979年以后为高潮期,1979年以后集市贸易迅速发展,1985年,荥阳集市贸易达266万元。

同集市共存的还有古庙会,庙会原是寺庙的一种宗教活动,人们在庙内烧香拜佛,庙外还有各种饮食摊、货摊及一些助兴的杂耍曲艺表演,加上农民们有走亲串友赶庙会的习惯,从而形成特有的一种集市形式。庙会的形成原因可分为:因求神降福活动而兴起的,如高村火神庙会、菇固花神庙会、张村庙会、飞龙顶会等。乔楼镇的张村庙每年农历二月二十八有盛大庙会,张村庙最早叫张村,有了庙之后才改叫“张村庙”,殿前有元朝至元三十年(1293年)重修庙宇石碑一通,据传该庙已有上千年历史,香火最盛,生意兴隆,辐射四方,庙会的会期长达三天,短则一天。还有以特殊事件或成交物品的不同而兴起的,有纪念广武县城由古荥迁至广武城的“要县会”,其他村镇的小满会、骡马会、树苗会等。荥阳古庙会从正月初四到腊月二十九几乎天天有会,最多时达642个(包括已划归上街区的峡窝镇),一天最多时有8个,如二月十九前姚岗、高村、汪洞、王河、大胡村、高袁砦、随窑、刘村八个村有庙会。四处赶来的乡农挑担的挑担,提篮的提篮,非常热闹。其中以乔楼镇张村庙、贾峪镇双楼郭庙会持续时间最长、交易商品最多、规模最宏大、影响最广泛。庙会在“文化大革命”期间一度被取缔,改革开放后逐渐恢复。一到庙会期间,卖绸缎布匹的、衣服鞋帽的、估衣旧货的、木器家具的、瓷器盆碗的、条柳什物的、各种风味小吃的……行人和货物把公路街道堵得水泄不通。小贩的吆喝,购买者的讨价还价和车辆受阻不停按喇叭的声音交织在一起,形成了乡村庙会一道独特的风景线。

1978年至20世纪90年代末,由于物资短缺,经济萧条,为活跃农村市场,促进城乡商品流通,当地政府决定每年春季、秋季在荥阳新城举办两次物资交流大会。据资料记载,1985年参加商户1667户,成交额达371.4万元。如今物资交流大会已悄然退出历史舞台,而庙会、集市照样久盛不衰。

作者:李豫州

(责任编辑:韶萍) 【回到顶部】 【返回上页】 【关闭窗口】

相关新闻

- 邓小平设计开放中国旅游市场 2008-9-25 8:17:35

- 50年前的小李庄发展规划 2008-9-23 11:49:31

- 30多年前国庆看焰火 2008-9-23 11:47:33

- 七十多年前郑州的大型花会 2008-9-22 14:12:30

- 巩县曾有全国一流兵工厂 2008-9-19 14:46:28

- 老郑州的木偶戏和皮影戏 2008-9-18 14:04:07

- 冯玉祥与老郑州的烈士祠 2008-9-17 10:53:29

- 荥阳大会:开创明末农民起义新时期 2008-9-16 11:03:56

- 刘少奇之子刘源将军为刘姓祖地题词 2008-9-12 10:54:28

- 登封颍阳:郑庄公掘地见母 2008-9-11 9:18:17

网友评论