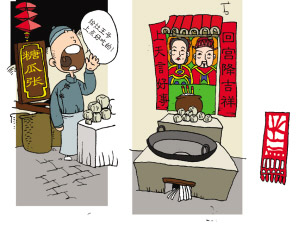

我国春节,一般是从祭灶揭开序幕的。民谣中“二十三,糖瓜粘”指的即是每年腊月二十三或二十四日的祭灶,祭灶,是一项在我国民间影响很大、流传极广的习俗。旧时,差不多家家灶间都设有“灶王爷”神位。人们称这尊神为“司命菩萨”或“灶君司命”,传说他是玉皇大帝封的“九天东厨司命灶王府君”,负责管理各家的灶火,被作为一家的保护神而受到崇拜。灶王龛大都设在灶房的北面或东面,中间供上灶王爷的神像。没有灶王龛的人家,也有将神像直接贴在墙上的。有的神像只画灶王爷一人,有的则有男女两人,女神被称为“灶王奶奶”。这大概是模仿人间夫妇的形象。灶王爷像上大都还印有这一年的日历,上书“东厨司命主”、“人间监察神”、“一家之主”等文字,以表明灶神的地位。两旁贴上“上天言好事,下界保平安”的对联,以保佑全家老小的平安。

在有的地方有俗语“男不拜月,女不祭灶”这一说法。因为,灶王爷长得像个小白脸,怕女的祭灶,有“男女之嫌”。

其实在古代,从腊八开始就有了年的征兆,俗语便说“腊八大如年”,可见腊八当时的重要性。北方有句民谚:“腊七腊八,冻掉下巴。”意思是说腊八前后的两天是一年中最冷的。

老北京也有关于“腊八”的民谣:

“老婆老婆你别馋,

过了腊八就是年。

腊八粥,喝几天,

哩哩啦啦二十三;

二十三,糖瓜粘;

二十四,扫房子;

二十五,炸豆腐;

二十六,炖羊肉;

二十七,杀公鸡;

二十八,把面发;

二十九,蒸馒头;

三十晚上熬一宿,

大年初一扭一扭……”当中列举的腊八粥、炸豆腐、炖羊肉等,都是春节老北京的美食,从腊八一直酝酿到除夕之夜包饺子,可谓年之悠长、食之丰美。

老北京还有“正不娶,腊不订”、“正月不剃头,剃头死舅舅。”等民谣。前一句意思是说,正月不能婚嫁,腊月不能订婚,否则夫妻不能白头到老。而后一句则有误传之讹:原来,清朝时人们总是把头剃得裎亮,难免被认为是思及旧君的意思,“思旧”又与“死舅”谐音,所以后来百姓传为“死舅舅”。

提起过年,东北人也有这样一句顺口溜:

“姑娘要花、男孩要炮、

老头要个新烟袋、

老太婆要副裹脚套。

初一初二磕头儿、

初三初四耍球儿、

初五初六跳猴儿。”东北人也很在意在过年的时候讨个吉利,这个“讨”主要就体现在有关“吃”的谐音上。吃罢团圆饭后,桌上摆的食品也都深有其意:主要有东北的特产柿子饼,意为“事事(柿)如意”;有年糕,意为“一年更比一年高(糕)”;有杏仁,意为“幸(杏)福人(仁)生”;有枣;意为“春来早(枣)”。

在安徽, “腊八”一过,春节临近,家家户户要从腊八这天起准备过年。腊八过后,家家开始宰年猪,互相请吃杀猪酒,裹糯米粽,做米馃,煎油豆腐,炒花生、蚕豆,做芝麻糖、冻米糖等。还有很多人家把婚嫁活动安排在这一天举行,故有“腊八腊八日子好,多少大姑改大嫂”的民谣。

从大年初一到初十,安徽百姓给人、畜和农作物分别定下了“生日”。如初一为“鸡日”,初二为“狗日”,初三为“猪日”,初四为“羊日”,初五为“牛日”,初六为“马日”,初七为“人日”,初八为“谷日”,初九为“菜日”,初十为“麦日”。这其中以初七的“人日”最为隆重,在这一天里,人们绝对不能哭闹,不能骂人,也不能互相争利。也就有了“七不出,八不归”的说法。说的就是大年初七不要出去拜年,而大年初八的时候如果你不在家中,最好不要选择这天回家。

- 2月14日:情人节史话 2009-2-2 11:45:37

- 正月初八:谷日、八仙节和放生 2009-2-1 17:37:08

- 元宵节风俗之猜灯谜 2009-2-1 15:02:18

- 正月十五元宵节的由来和简史 2009-2-1 11:20:08

- 正月初七:人类的生日 2009-2-1 11:02:21

- 印度最受游客欢迎的四大经典景点 2009-2-1 10:51:46

- 外国“打的”趣闻种种 2009-1-28 10:08:21

- 农历腊月二十三:祭祀灶君过小年 2009-1-19 13:10:21

- 腊月的“腊”来源于祭祀风俗 2009-1-16 14:32:15

- 《水浒传》起于开封止于开封 2009-1-15 17:29:15