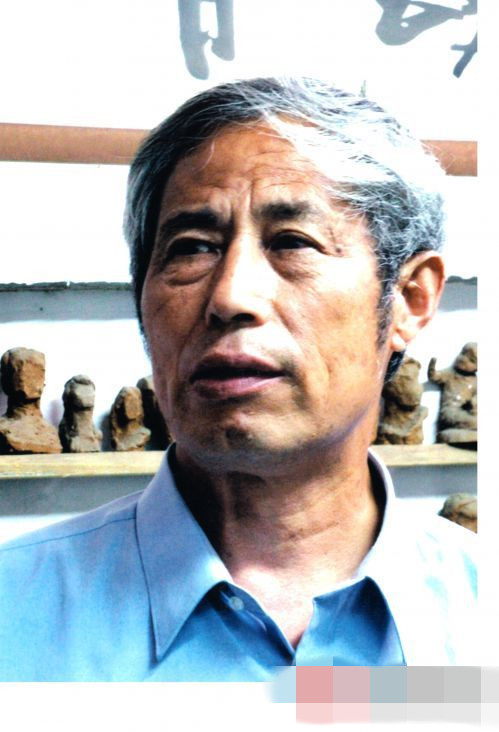

走进中国美术家协会会员、当代雕塑家曹俊亮先生的工作室,有种跨进艺术殿堂的感觉,迎面墙边的木雕散发着中国工艺大师蠢疯独特的风格,上有著名作家赵中森老师洒脱的书题:独钓寒江雪。这5个字仿佛是这满屋雕像、小样(雕塑草稿)、图片、题词的注释,又是这小小工作室主人的人生写照。

赵中森老师曾为曹俊亮操笔塑像:

如今面对这一斑驳陆离之世界,大曹身心只有两组单色:红与白。

红:他耳鬓厮磨的泥土和艺术家的热血与激情;

白:为作品造型石膏以及创造者的傲骨与坚定。

缘

上世纪70年代的一天清晨,已过而立之年的曹俊亮兴冲冲到市群艺馆开办的美术班报名学油画。离开时,他无意间向隔壁的雕塑班扫了一眼,阳光晕染在一座座白色的石膏雕塑上。“那些石膏像就像具有灵魂一般。”曹俊亮回忆说。石膏像一下子抓住了曹俊亮的心,他就这样默默地凝视着它们,思绪万千。兄妹众多、清贫的童年,父母哀愁的眼神,15岁少年独自赶着上百只羊徒步去郑州屠宰场,黑夜、疲倦与“一趟能多赚十几块钱”的信念,挖井、踩水车、卖菜、当木工,曹俊亮年纪轻轻却过早体验到了人生的酸甜苦辣。他不想重复父辈一眼可以看到头的日子,木讷寡言的他憋闷着一种冲动,总想找个介质表达内心某种说不清楚的东西。当以往生活的碎片在眼前回闪时,他突然明白,今生就要和这最平常却也最神奇的石膏泥巴结缘了。

曹俊亮崇拜古代那些无名的优秀民间工匠,手中同样捏的是泥巴,有的人只能用模子拓出僵硬的土坯,而他们却凭借想象幻化出一个个活生生的艺术生命。曹俊亮说,这就是他为什么痴迷于雕塑艺术的唯一原因。

雕塑不是舶来品,是一门历史悠久的东方艺术,从传说中的女娲抟土造人到敦煌石窟、龙门石窟以及全国各大寺庙众多的精美佛像,中国的雕塑往往创造的是一个虚空浪漫的“神”的世界。人生经历毫无浪漫亮色的曹俊亮看到的、被触碰心灵的却是人,普通的、鲜活的人及“人中的昆仑”——那些名家大师。曹俊亮选择的主攻方向是雕塑领域里最复杂、难度最大的人物肖像。

在大相国寺藏经楼东院(当时群艺馆所在地),由画家徐玉庆、雕塑家景新生老师引导他第一次触摸红泥距离今日已近40个春秋。这些年来,曹俊亮艰难跋涉着,挣扎着,思考着,却不曾动摇过,一如孤寂星光中赶着羊群一往无前的15岁少年。为弥补先天不足,他6次自费赴北京参观美展,登门寻师苦读。41岁时,他报考了河南大学夜大美术专业班,如饥似渴地接受系统学习,使他的艺术造诣有了质的提升。当年市群艺馆雕塑班50多位师兄弟目前已各奔东西,只有曹俊亮仍心无旁骛地坚守于这红与白的艺术世界中。正如他的好友、多次报道他的金聚泰老师所言:“雕塑已成为他生命中的重要组成部分,几天不摸那些泥巴,不到工作室里这儿捏捏、那儿挖挖,刮刮擦擦或拍拍打打,他的手就好像没地方放,人就像丢了魂似的。”他那双管道工般粗糙的大手,入夏还残留着冻疮的疤痕以及那斑斑点点、层层汗渍的工作衣,无不刻画着这位穆斯林汉子执著的细节。

悟

河南省美术家协会雕塑委员会原主任、著名雕塑家吴树华先生在《曹俊亮雕塑作品集》序言中,中肯地评价说:“曹俊亮的肖像雕塑以其‘形神兼备’、‘栩栩如生’享誉天下。”这8个字名符其实,概括了曹俊亮肖像雕塑的特征、艺术造诣和成就。

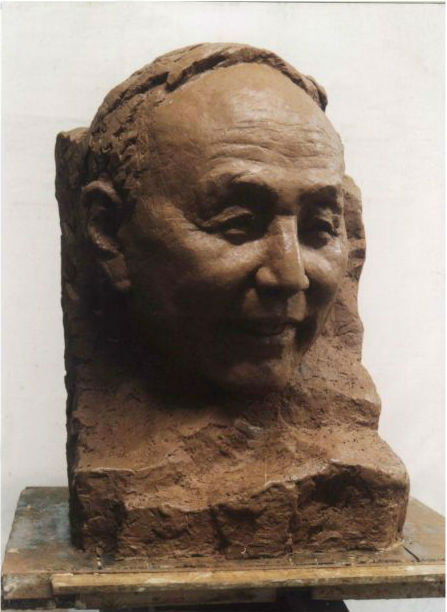

2009年,多家媒体聚焦了这样一个事件:12月14日,一架载着“中原文化宝岛行”代表团的飞机在台湾机场降落。代表团在参加晚宴时送给连战一个礼物——连战的雕像。掀开红布的那一刻,全场发出惊呼声,就连一旁的连战夫人也好奇地仔细研究起雕像来。那个雕像是由开封雕塑名家曹俊亮亲制。

曹俊亮于2005年开始创作这尊连战头像雕塑,起因是当时连战先生在祖国大陆开启了为期8天的和平之旅。“任何一个愿意为中华民族的利益作出贡献的人都应该获得人们的敬意。”谈及创作动机,曹俊亮激动地说。他夜以继日地工作了18天,创作出连战个性鲜明的塑像,山岩般上升的基座烘托出连战睿智、亲切的笑容。曹俊亮说:“只有具备人物个性,折射出人物的时代共性,才是肖像雕塑艺术的创新。”

曹俊亮创作的金泳三雕像庄重大气,散发着韩国人的含蓄与自信气息。当金泳三的塑像被隆重安放在其家乡的“金泳三纪念馆”时,金泳三率夫人、外孙女在其铜像前盘桓良久并与之亲切合影。精于汉学与书法的韩国碑林博物馆馆长许由先生欣然为曹俊亮写下了“真玉泥中异”5个大字,与河南大学艺术学院教授们称赞曹俊亮是“埋在土里的金子”有着异曲同工之妙。

曹俊亮工作室里的木架上还昂立着焦裕禄、乒坛名将瓦尔德内尔、末代皇帝溥仪之师陈宝琛、人民日报社原社长邵华泽、导演翟俊杰、“文化愚公”李公涛等人的雕像,最吸引人的是其人物肖像在生动准确的形似基础上,从五官及面部表情中透出的那种独特的情感、气质、神韵及丰富的文化内涵。

曹俊亮特别钟情于塑像的草稿——窗台上木格里近百个泥塑的小样。他说:“越是主要的,恰恰是次要的;越是次要的,反而是主要的。”看来,不起眼的草稿体现了作品的形与势,是雕塑的构图、重心、比例、结构、虚实关系、软硬对比等的整体构思。每一个人像塑像的面部表情与五官不是被生硬安上的,而是在草稿的形与势以及整体关系下的自然流露与表现。细看那六七厘米高甚至可以在手中把玩的小泥塑,虽面目不清,却栩栩如生、动感强烈,似乎只需曹俊亮略加点睛之笔,便可活脱脱地出现在你面前。这也许是吴树华先生所说的“举重若轻”和“理所当然”吧。

曹俊亮对雕塑有一种生死之悟。2003年的一天,常常头疼、头晕的曹俊亮一头栽倒在街头,CT检查的结论是脑瘤。临去北京手术前,他对着镜子认真审视着,第一次给自己塑像。“万一手术中出现什么意外,也算给孩子们留个念想吧。”曹俊亮说。那时,他的脸上是一种“风萧萧兮易水寒”似的从容,内心中却涌动着一种不甘:这不能是最后一次吧,我才刚刚在那红泥巴中找到感觉,看到希望啊!在亲人们关切惊喜的目光中,他术后醒来想做的第一件事仍是雕塑。与死神擦肩而过的经历让他更深切地感悟到生命的意义,从而把人生的哲思、艺术的领悟及发掘创作对象的灵感全融入他的雕塑创作中,达到一个崭新的艺术高峰。

因此,当中央美术学院副院长侯一民看到曹俊亮的作品时眼前一亮,感叹地说:“目前,国内搞肖像的雕塑家能达到这样写实能力的人不多了。”

情

自学成才且不善言辞的曹俊亮曾作为特聘教授站在某国际艺术学院雕塑系的讲台上,并赢得了广泛赞誉。他的课堂动口又动手,分析作品时,师生互动颇热闹。辅导课上,他指了指漂亮女生手上的两枚戒指,风趣地说“会沾上泥的”,那女生当即红着脸取下了戒指。他对雕塑的一往情深、朴实与坚守的艺术魅力征服了众多学子。教学课程结束后,学生们争着和他合影,还跑到他居住的小屋拜访求教。他的手机里至今仍保存着同学们感人肺腑的短信。曹老师留给学生的赠言是他内心的独白:用心用情,用朴素的审美意识和崇高的艺术境界去发现美,去创造未来!

为给中国“新闻泰斗”穆青先生雕塑头像,曹俊亮观看了大量穆青的照片、录像、生平资料和著作,通过细悟读懂穆青,提炼出最能表现他性格特点的精彩瞬间。

在创作过程中,他一次次地否定了构图。正当曹俊亮苦闷时,穆青探望母亲时的一张小照片点燃了他灵感的火花。“勿忘人民”的穆青,其激情和泪水一次次洒在血染的大地上和人民英模代表的心灵深处,而“人民”这一高天厚土滋养铸造了他笔下华章的灵魂。与有的“高大上”般豪迈的雕像不同,曹俊亮展现的穆青两眼微微向下,目光和悦,智慧的额头、亲切的笑容似乎在倾听基层百姓的心声,又仿佛在深情诉说着“我是中原的儿子,我的心和那片土地魂牵梦萦”。硬线条丰碑般的泥土基座与穆青柔和的微笑形成呼应对比,映照出其人格的伟岸与磊落。难怪一位70多岁的新华社老记者情不自禁地凑到这尊塑像前动情地说:“‘老头儿’,还记得我吗?还记得那次咱们一块下去采访的事吗?”说者与闻者无不动容。

2010年10月,著名作家姚雪垠诞辰100周年纪念大会暨姚雪垠铜像揭幕仪式在姚雪垠的故乡邓州市隆重举行,曹俊亮创作的姚雪垠半身铜像准确而传神地雕塑出“文坛飞将”的风采。此前,他精心雕塑的中国木刻运动先驱刘岘肖像获得了其女儿王人殷老师的衷心赞美:形神兼备、神采飞扬。“这两位从开封走出的、受到过毛主席批示的名人雕像,我都完成了。”曹俊亮平静的语言中透出深情和自豪。

他真诚感谢在艺术之路上指点、帮助过他的每一位老师、朋友和亲人,感谢河南省计算机研究所提供给他的10多平方米的工作室,小小的斗室使他有了立“锥”之地和驰骋想象的大舞台。作为平民艺术家,他“得学会咬紧牙关,得不断去舔干裂充血的嘴唇,得善于咽下屈辱与辛酸”。比如,他满怀激情为名人塑像,却难于开口谈“钱”,而采访、小样、泥塑、翻模、铸铜等各环节投入不菲。“你找个赞助吧。”某些名人对钱避而不谈,只轻飘飘一句话完事。极个别名人家属甚至翻脸说:“你是在靠我们出名。”顿时,他有种血淋淋的锐疼感。又比如,他正专心创作英模的雕像,突然被要求“暂停”,原因是“要找北京的大雕塑家”。曹俊亮用心在做的这尊英模雕像虽多次获奖展出,遗憾的是,却不能站在它本该站立的地方!

2014年,《中国民族博览》《新华文摘》《神州》《人民文摘》及《大河报》等媒体报道了雕塑家曹俊亮的艺术成就及作品,但他并未陶醉于此,反倒常常感到时间的紧迫、生命的可贵。曹俊亮是一尊高大、坚韧的雕像,像鲁迅笔下沉默的“过客”,在满是荆棘和鲜花的艺术追梦之路上奋然跋涉。去年,他为被称为“大师的大师”的顾毓琇先生创作的雕像卓然矗立在北京中央音乐学院,被誉为“黄河风”的《正月》入选2013河南“艺术之声”雕塑双年展。今年,曹俊亮双手托出了那位在东西方人心中神秘的老子,与天地浑然一体的宽大衣袍,睿智的双眸似睁似闭,作品简洁含蓄,充满了东方哲思,既意味深长,又让人生出无限遐想。

河南省旅游资讯有限公司 主办

河南省多纬网络技术股份有限公司 提供技术支持及独家负责媒体运营

网络视听许可证1609403号 豫ICP证号:B2-20040057 豫ICP备09015463号-1