发源于登封颍谷的颍水一路蜿蜒奔流,滋养着沿河而居的百姓,催生着一个又一个动人的故事。位于襄城县境内、距离许昌市区20余公里的颍桥回族镇被颍水滋润,人杰地灵,风光秀美。在中国近代史上,这里得益于独特的交通优势,经济发达。时至今日,镇内仍有不少清代板房及民国时期的私家宅院。颍桥因何得名?至今留存在这片土地上的老建筑背后有怎样的故事?为争取独立、富强、自由,这里演过怎样惊心动魄的故事?

官道两侧商贾云集,有“小许都”之称。

据《重修颍桥碑记》载:“凡滇、黔、蜀、楚之有事于京师者,胥取途于此……车马络绎不绝。”颍桥镇地处交通要道,很多文人墨客、商贾贩夫经过这里都会逗留。人们看中这里的位置和人气,沿途做起生意。久而久之,这里就成了一条繁华的街道。清代至民国时期,颍桥镇“商贾毕集,百货攸萃,垄亩修辟,烟火万家”,异常繁荣,素有“小许都”之称。当地人经商意识极强。刚开始,他们挑着担子走街串巷吆喝着做买卖,后来挑着担子游走四乡八堡做生意。曹家的熟牛肉、王小四的胡辣汤、景中烧鸡、巴记香油等远近闻名。改革开放后,他们又把担子挑到城市里。郑州、洛阳、开封、平顶山、许昌等城市,乃至北京、上海、天津这些大都市,都有他们的身影。63岁的颍桥回族镇老干部专干王军政从小在西街村长大,对镇里的人、事十分熟悉。据其介绍,狭长的南北大街长2.5公里,故有“五里扁担长街”之称。颍冢公路横贯东西,与南北主街呈十字交叉,地势沿着主街向两侧坡降,以北部最为明显。

原大十字街为最高点,民宅密集,多为砖木结构的瓦房,尚存清代板式门面房及楼房多处。东街、北街为商业集贸区。当年曹家卖牛肉的门面房,如今成了修理铺;冯家老房子是当年英美烟公司推广烟草的地方。旧时仅英美和上海的商人在颍桥镇设立的烟行就多达63家,另有粮行10多家。大街两侧,干果行、洋布行、药行、油坊、饭店、旅馆林立。此外,这里设有邮电、税务等机构。颍桥镇日 有晨集,一年有8次古会,各种商品琳琅满目。这里每天市声不绝,烧鸡、水煎包、饸饹面、浆面条、豆腐脑、烙馍等小吃应有尽有。据《襄城县地名志》记载,1948年至1974年,该街为区、乡、镇政府所在地,是县北部政治、经济、文化的中心。后因颍河公路桥建成,公路改道,加之1974年公社机关迁出,盛况渐衰。1978年后,工、商、副业得到恢复和发展。颍桥镇居住人口很多,其中超过1/3是回民。回汉杂居,彼此尊重,和睦相处。改革开放后,在确定地名时,有关部门就把它的称谓定为“颍桥回族镇”。

旧时颍桥镇有四大富户,今仍有不少宽绰大院

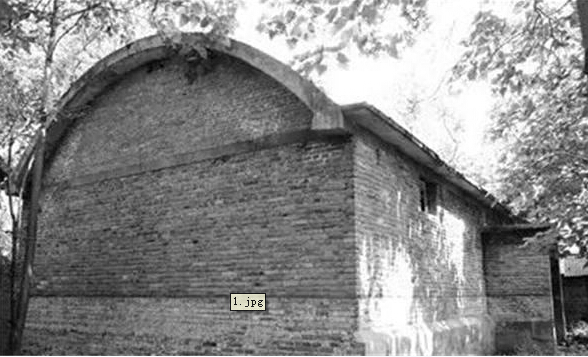

漫步“五里扁担长街”,能见到不少清代及民国年间的门店、宅院。古旧的柱础、精美的砖雕,见证着往日的富庶和繁华。在这里,稍微上了年纪的人都能给你讲述一些发生在当地的有趣故事。旧时,颍桥镇有四大名望家族,北街有马家、巴家,南街有文家、赵家。此外,李家也很有名。巴家指的是巴仁安、巴志安兄弟俩。他们是大地主,而且做了很多生意,有钱有势。他们在颍河畔开办有烟厂,在外地开办有火柴厂。像“颍考叔”牌香烟就是由巴家开办的烟厂生产的。新中国成立后,巴家大院被毁。宽绰的宅院如今已无人居住,里面一片荒芜。在一处气派的两层阁楼前,这就是当年巴家女眷们居住的地方。旁边是当年豫西兵站颍桥办事处的一处仓库,可以存放粮草等物资。新中国成立后,这里还是人们缴纳公粮的地方。巴家没落以后,老房子被毁了很多。位于颍桥回族镇大十字街附近的马家大院如今仍有不少人居住,一旁还有颍滨书院旧址。颍滨书院在民国时期被当作学校,20世纪六七十年代是供销社。如今,时过境迁,早已物是人非,令人慨叹。

寨首马老四富甲一方,传说袁世凯与其攀亲戚

当年李自成在襄城大肆屠杀马家军,最后马家仅剩下一个男孩儿躲到其妗子家,后逃至颍河畔。在颍河畔,他躲在扎蓬棵后。官兵追赶到哪里,扎蓬棵就转到哪儿,他最终躲过一劫。后来男孩儿长大后寻根并立下祖训,子孙后代都不准挖扎蓬棵。现在,马家的子孙都牢记祖训,从不挖、碰扎蓬棵。颍桥镇寨首马文杰人称马老四,非常富有,很有影响力。据说,袁世凯的大儿子曾认其做干爹。我们这边的人都说‘皇帝还与他攀亲戚’颍桥回族镇北街村村民畅广利说,这从一个侧面反映出马老四的经济实力和影响力。1913年,英美烟公司来到颍桥镇,设点推广烤烟种植,并租赁冯长庆的住宅,每年租金200块银元。

在推广烤烟种植上,马老四给予了很大的支持。1913年,马老四试种烤烟30亩。烤烟即将成熟时,英美烟公司给他们绘制了炕房的图纸,指导他们建炕房。第一间炕房就建在马老四家。据《襄城地名志》记载,1913年,英美烟公司开始在此试种烤烟,后大面积推广。所产烤烟,是卷制高级香烟的好原料。大花烟厂用该地烤烟制造的“育衡”牌烟远销国外。“颍考叔”、“三星”、“白飞机”等牌子的香烟,畅销陇海、平汉铁路沿线。富裕起来的马老四后来在许昌开了一家席行,汇集襄城等16个地方生产的席子,专供英美烟公司打烟包用,赚了不少钱。大革命时期,北伐军打到许昌,英美烟公司的外国人逃到上海。英美烟公司停止营业,马老四的席行随之关门。

河南省旅游资讯有限公司 主办

河南省多纬网络技术股份有限公司 提供技术支持及独家负责媒体运营

网络视听许可证1609403号 豫ICP证号:B2-20040057 豫ICP备09015463号-1