信阳市商城县,地处大别山北麓、江淮吴楚之间,境内有300多座山峰、700多条河流,连续六年入选“中国最美县域”榜单。这样一个山环水绕的地方,曾经囿于山水,是国家扶贫开发工作重点县和大别山连片特困地区脱贫攻坚重点县。而如今正兴于山水,依托丰富的旅游资源,发展全域旅游,走出了一条农旅融合发展的“美丽路径”。

美丽乡村收获“美丽经济”

绿野青山,田畴水湾,黛瓦白墙,袅袅炊烟。

乡村如画 商城县河凤桥乡人民政府供图

11月1日,记者走近商城县河凤桥乡田湾村,一幅山水田园图景便铺展在眼前。沿着平整的水泥路走入村庄深处,更觉意趣盎然、心旷神怡,鸡在草丛里觅食、鸭在池塘中游弋,狗在院子里吠叫,路边种的南瓜横七竖八躺在地上,坡上插的红薯秧郁郁葱葱等待收获。

一扇院门前,村民肖大姐抱着外孙女倚在门边,热情地邀请来客进门歇脚。只见大门边上贴着“五美庭院”的牌子,院落内宽敞整洁、花草成荫,房间里干干净净、井井有条,果然不愧于“五美”之誉。

乡村更美丽、生活更惬意,是这个移民村近几年发生的真实改变。据了解,田湾村在规划建设中,坚持禁挖山、慎砍树、不填塘、少拆房的原则,依托独特的风貌、民俗、人文等资源,改造提升空间布局、建筑风貌、人居环境,逐步形成水中“鱼蟹虾”,岸上“鸡鸭鹅”,山上“果木花”,田间“稻菜瓜”的发展面貌,呈现山水之美、承载田园乡愁、体现现代文明,逐步成为全域旅游示范村。

得益于配套设施的完善,乡村生活也更体面了。在商城县鄢岗镇余寨村,水、电、气、网设施齐全,身在农村也能享受便利的生活。“我们还在探索农村污水治理新模式,建立‘小三格’沉淀,‘大三格’过滤的污水处理体系,将生活污水、雨水转化为灌溉用水,解决农村污水排放难题。”鄢岗镇党委书记叶清华说。

美丽乡村建设促进了休闲旅游业的兴起。一些村庄抓住机会,探索农旅融合,建起了生态庄园、家庭农场、露营基地、民俗体验馆等,正在把乡村变成人们“一日游”“享慢游”的首选地,把美丽资源转化为“美丽经济”。

为了提升出游体验,当地政府还在不断完善乡村旅游基础设施。一条条旅游彩虹路把村庄串珠成链,交通导览标识牌遍布路沿,停车场、厕所、垃圾处理设施等一应俱全。

茶旅融合释放协同效益

云海浮沉藏古寺,千峰耸翠育新茶。

商城县境内山脊环绕,峰峦叠嶂,千米以上山峰有16座,加之气候湿润,年降雨量超过1200毫米,为茶叶生长提供了得天独厚的条件。

春季山间采茶忙 中共商城县委宣传部供图

作为信阳毛尖的主产区之一,商城县近年来发展高山茶产业,寻求差异化竞争优势。高山茶生长在平均海拔500米以上的连绵群山中,山高雾重,更有利于茶多酚、叶绿素和芳香物质的形成,造就了茶叶独特的口感。与常规信阳毛尖不同,商城高山茶以“芽头大,汤色清,味道浓,耐冲泡”著称,受到市场欢迎。

除了高山茶,商城县还在根据市场需求探索更多绿茶品类,“黄金茶”也是其中成功的一例。“黄金茶”虽属绿茶类,但外观颜色主黄,入口香醇甘爽、余味绵长,有着“三黄透三绿”(色泽金黄透绿、汤色鹅黄隐绿、叶底玉黄含绿)的特点。此外,“黄金茶”氨基酸含量高、具有养生保健价值,市场效益也更高,每斤茶叶能卖到1000~3000元。

“我们自2014年开始种植‘黄金茶’,目前发展到6000多亩,并且完全不施化肥不打农药,获得了国家绿色食品认证。”种植户严长华站在黄金茶基地的山顶上,指着脚下一眼望不到头的茶园说。这片黄金茶基地已经带动全县160余家合作社、1000余户农户加入种植。

有好茶的地方就有美景。周末假日,携三五好友,去往茶山,登高望远,拾花品茗,无疑是一桩乐事。

为推动茶旅产业融合发展,当地正在探索涵盖茶园观光、茶叶品鉴、茶事劳作、茶俗体验、茶艺观赏、茶品购物为一体的经营模式,并推出“商城县大别山红色传承茶旅三日游”特色旅游线路,目前年接待游客100万人以上。

茶旅融合显成效,也为文旅产业融合创新提供了更多思路。商城县打造了一系列“旅游+”产品,如以茗阳温泉为代表的康旅融合项目,红色小镇为代表的红旅融合项目,陶家河生态文化游园为代表的文旅融合项目等。

古镇老街重燃新生活力

在现代化进程中,很多村庄的消亡是悄无声息的,产业没落、老人逝去、年轻人离去,村庄的生命就步入了似乎无可挽回的凋零中。而位于商城县双椿铺镇的郭窑村,却从绝境中逆袭,迎来了重生。

郭窑村,以红陶烧制为主业,制陶历史有七百多年。郭窑村的窑,依山而建,层层高升,势如龙形,故名龙窑。鼎盛时期的郭窑村有16条龙窑,陶瓷产品近百种,工艺精湛,种类齐全,远销大江南北。

在郭窑村的旧窑遗址旁,几百年遗存的陶片堆成了一座小山,成为记录历史的年轮,见证了往日的兴盛。这里数以万计的陶器标本,年代跨越元、明、清、民国,甚至到解放初期,器形包括酒燎子、灯燎子、大缸、酱盆、面盆、油坛子等84种产品。

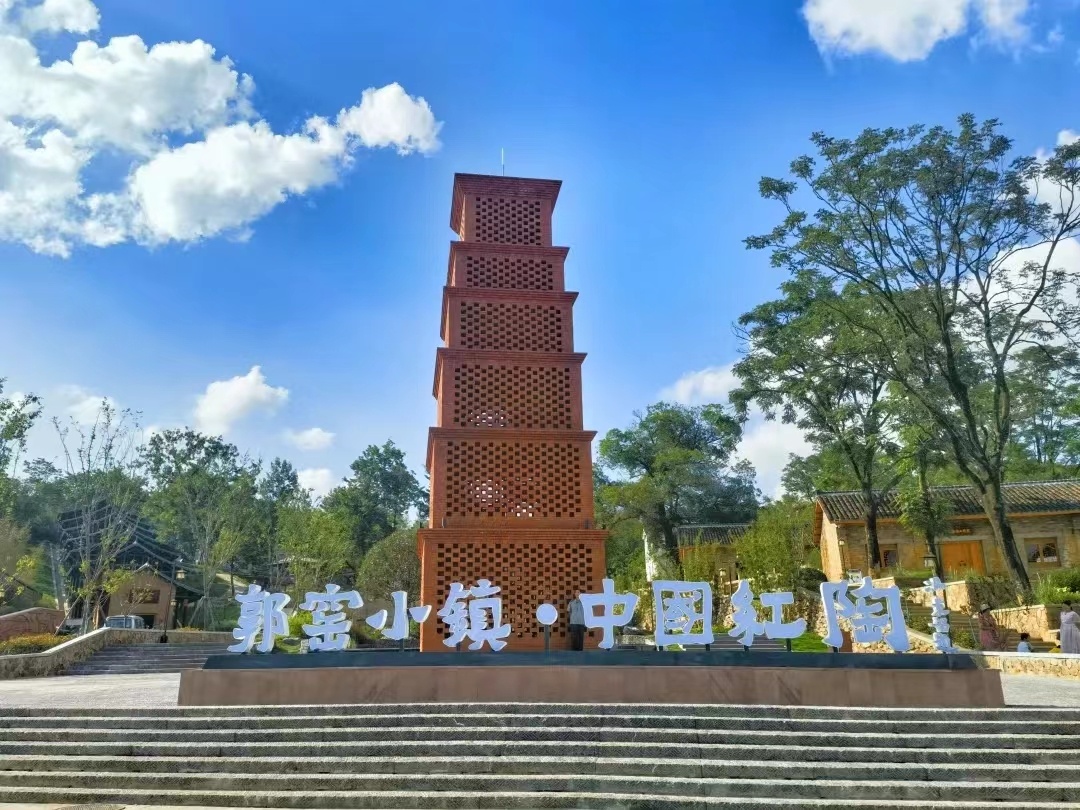

新兴发展中的郭窑小镇 雷少斐 摄

但是随着时代的发展,郭窑制陶产业逐渐没落。16条龙窑仅剩1条,1000名窑工的盛景不再,制陶人纷纷转行,真正能够熟练制陶的不到10人,而且这部分手艺人的年龄都在65岁以上,郭窑传统制陶工艺乃至整个村庄陷入了衰落消亡的艰难处境。

当地政府为了挽救郭窑村,四处寻找解决办法。2020年6月,双椿铺镇党委书记肖同建在浙江衢州挂职锻炼期间,得知有个团队擅长策划运营乡村建设、乡村旅游项目,并在陶瓷文化方面经验丰富,便连续打了17个电话,联系上了团队负责人刘巧娟。在当地政府的支持下,刘巧娟团队仅用了90天时间,就使郭窑村面貌焕然一新,红陶柴烧新窑也在2023年4月开窑试烧。

为了适应消费需求,郭窑村创新了陶土烧制配方,研发了茶具、炖锅等各类红陶伴手礼及具有地方特色的旅游纪念品,拓宽了产品市场。此外,郭窑村还建起了研学体验馆,让人们动手体验陶艺制作、拉坯、修坯过程,并利用废弃建筑建成了咖啡馆、土坯民宿等。

慕名而来的游客络绎不绝,2023年中秋国庆期间,郭窑村单日客流高峰超过3万人次。不少村民重返家乡,操持就业,愿意学习制陶技艺的人也越来越多。

郭窑村重燃烟火,让人看到古老村庄重生的希望。古镇老街这类历史文化遗迹承载着厚重历史,镌刻着地域记忆,具有很高的文化价值和潜在经济价值。为了保护与开发当地历史文化遗迹,商城县还对西正街、北大街等老旧街区进行改造提升,让这些百年历史的老街巷道焕发生机,留住过去几代人时光记忆,并融入现代元素,让越来越多的年轻人喜欢上这里。

河南省旅游资讯有限公司 主办

河南省多纬网络技术股份有限公司 提供技术支持及独家负责媒体运营

网络视听许可证1609403号 豫ICP证号:B2-20040057 豫ICP备09015463号-1