在蓝天绿树的映衬下,淇县黄洞乡温洞村显得格外耀眼,古老的泉眼、建造独特的庙宇、百年四合院……都散发着独特的魅力。近日,记者走进温洞村,聆听了属于这里的故事。

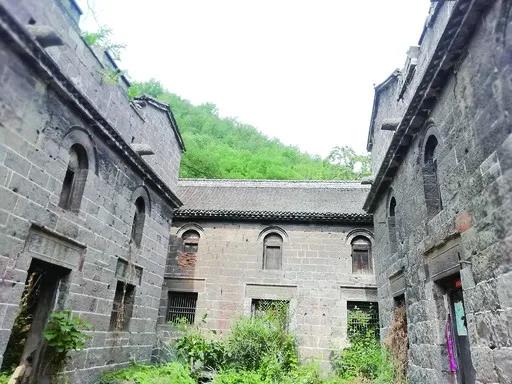

▲历经百余年风雨的付幸四合院

· 村名故事多

温洞村包含6个自然村,分别是温洞村、石盆沟村、新庄村、白马寨沟村、大柏峪村和小岭村。提起村名的由来,村里的老人都能说上一段故事,其中故事最多的就是石盆沟村、温洞村和白马寨沟村。

▲付幸四合院大门的石拱券

· 历经百年的四合院,转圈楼有讲究

温洞村只有500多口人,保存较完整的老房子不多,位于石盆沟自然村的付幸所建的四合院就是其中之一。

来到石盆沟村,走在弯弯曲曲的小道上,看着一幢幢石头房,古老感不言而喻。“我们村只有一座砖房,其他都是石头房。”记者感慨村里石头房多时,坐在一棵大树下乘凉的老人说,想看石头房就来石盆沟村。

在温洞村党支部书记唐岐广的指引下,记者来到了付幸所建的四合院。虽然历经了百年风雨,这座四合院依旧坚固。石盆沟村的人都是付幸的后代,付幸有4个孩子,分别以福、禄、祯、祥4个字来起名,大门石拱券上方原本刻有这4个字,但后来遭到破坏,如今已经看不到了。

四合院大门的门框上有斧子砍过的痕迹,“那是日本人砍的,抗日战争时期,日本人来到这儿,想要进四合院,但门怎么也打不开,正好门口放着把斧子,日本人就用斧子使劲儿砍,但最终也没打开。”付同良说。走进四合院,记者发现四合院的房子都是两层,付同良介绍,这四合院最大的特点就是转圈楼,也就是说不管上到哪座房的二楼,转着圈就可以到达其他房子。让人惊奇的是,北屋除了上面的两层外,还有个地楼,而地楼有直接通到院子外面的门。地楼可以起到防御的作用,万一有强盗土匪来了,就可以从地楼直接逃走。从小就在这个四合院东屋长大的付同良说,房子建得很有讲究,有望口、射击口,每个屋的房脊上都有个很大的“万”字,只可惜后来都被破坏掉了,“我们都知道石头房盖的时候石头之间都会有一定的空隙,平时都是用石头垫,而这里的房子都是用铁片垫的,这样更结实”。

▲地楼出口

四合院西屋房门的一侧能清楚地看到刻着“中华民国二年立”的字样。西屋盖得最晚,其他三座房盖得都比西屋早,所以四合院里的房子至少都有上百年了。”付同良告诉记者,四合院里最难建的地方应该是大门口的石拱券了。“上石拱券,吃了三斗米”这是村里老人常说的一句话。见记者满是疑惑,付同良笑着说,上石拱券的时候用的工人,整整吃了三斗米,可见得用多少工人。“这么大的石拱券全部是靠人力往上抬,肯定很难。”付同良记得家里的老人告诉他,上石拱券时先用土堆起一个斜坡,斜坡一直堆到石拱券的那个高度,然后再靠人一点点儿抬上去。

其实,在石盆沟村还有一个被人称道的建筑,那就是村头一个不起眼的小庙。从外看就是一个普普通通的小石头房,但走进里面就会发现它的房顶大有讲究。整个屋顶无梁、无檩,全部是用石条从四周垒砌起来的,一层一层往内收,呈金字塔形状收顶。至于这间庙是什么时候建的,付同良摇着头说:“村里的老人说过,没有这村的时候就有了这个庙,时间肯定很长了,但都不知道具体是什么时候。”

河南省旅游资讯有限公司 主办

河南省多纬网络技术股份有限公司 提供技术支持及独家负责媒体运营

网络视听许可证1609403号 豫ICP证号:B2-20040057 豫ICP备09015463号-1