常香玉,原名张妙玲,幼年家境贫寒,父亲以卖艺为生。父亲为了不让常香玉做童养媳,把9岁的常香玉引上了学戏路,并任常姓的艺人为义父,改艺名为常香玉。13岁时,她以演《泗州城》轰动开封市。从那个时候起,张妙玲的名字逐渐被人淡忘。而常香玉的艺名,却越唱越响。

常香玉,对民族戏曲艺术家充满着炽热的情感,始终履行自己提出的“戏比天大”的诺言,将毕生精力奉献给了中国民族戏曲事业。她是常派的创始人,有着丰富的音色,宽广的音域,纯净的音质,正确的运气方法。宏达的发声共鸣,精巧的吐字艺术和娴熟的润腔手段,表演细腻传神,富有一种阳刚之气。她原唱豫西调,后来逐渐融合了祥符调的古朴醇厚,委婉含蓄、俏丽典雅风格。同时,还吸收了曲剧、河北梆子、京剧等诸多剧种的元素,形成了独特的“常派”唱腔。例如,“花木兰”中“在那日才改扮乔装男子”的唱段里,用的是河南曲剧的音调;《白蛇传•断桥》中“恨上来骂法海不如禽兽”唱段里,用的是河北梆子的音调;《拷红》中“等姑娘稳坐在绣楼以上”唱段里,用的是京韵大鼓的音调。

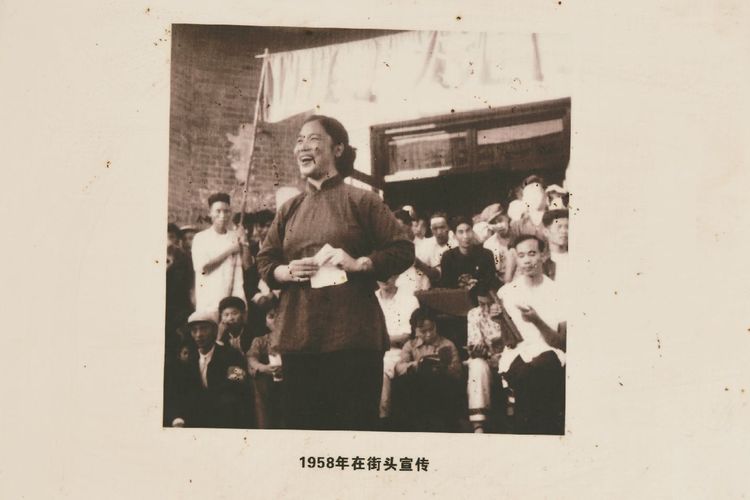

在常香玉故居里,我看到了一口老井以及一个磨盘。李书升,河南省省级非物质文化遗产河图洛书代表性传承人,他说,常香玉为什么能唱那么好?因为她是喝家乡的井水长大的,嗓音好。有一年回到村子里,她直接站在家门口的磨盘上给大家唱戏听,身边围了很多人。董沟是个戏窝子,喜欢唱戏、会唱戏的人特别多,常香玉回乡,自然得到家乡父老的热捧。听李书升的话音,他和常香玉特别熟悉,问其熟悉到何种程度?“她家在郑州的时候,经常去她家。每次回来,都让给她的母亲捎话比较多。”

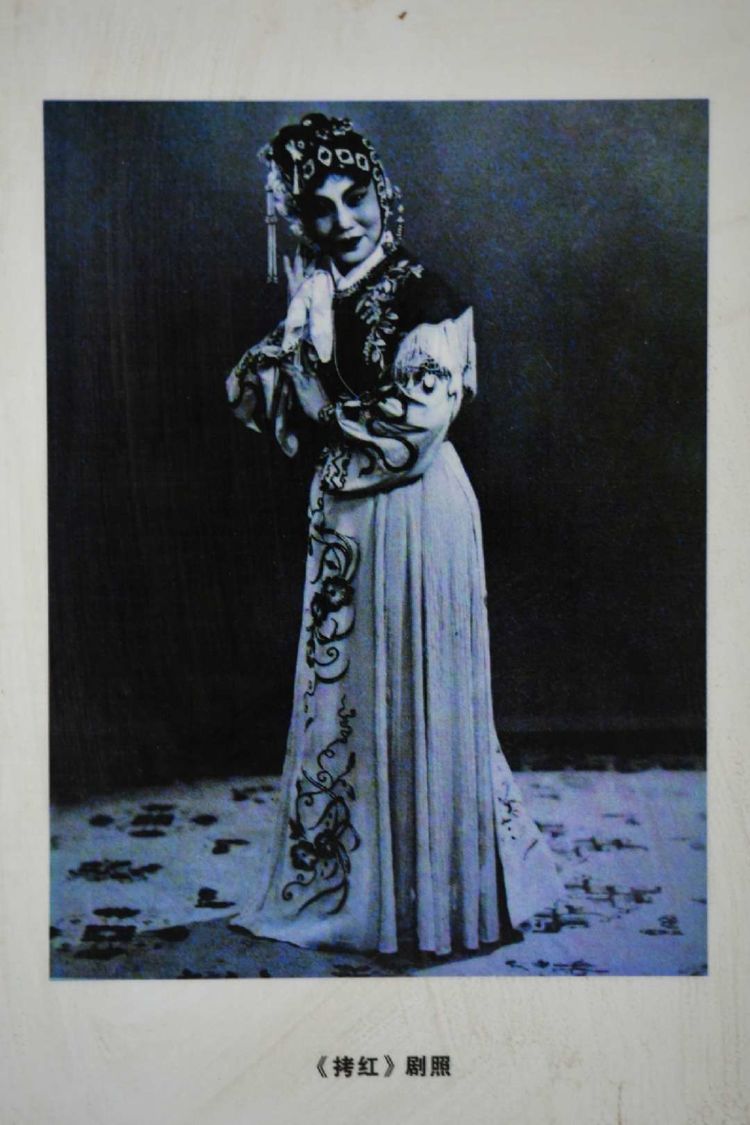

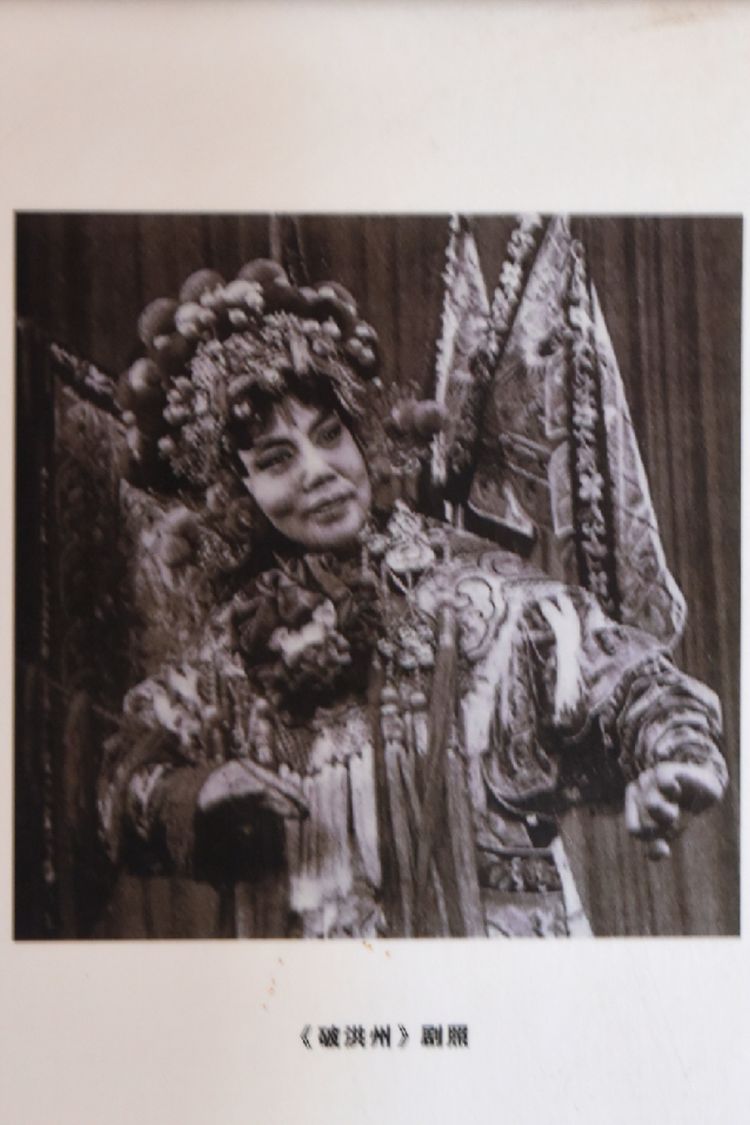

唱戏七十年,常香玉留下了很多代表剧目,最经典的有:《打工地》、《秦雪梅吊孝》、《拷红》、《花木兰》、《桃花庵》、《大祭桩》、《五世请缨》、《破洪州》,《三哭殿》、《游龟山》、《朝阳沟》、《李双双》、《人欢马叫》、《红灯记》、《断桥》、《柳河湾》等。

河南省旅游资讯有限公司 主办

河南省多纬网络技术股份有限公司 提供技术支持及独家负责媒体运营

网络视听许可证1609403号 豫ICP证号:B2-20040057 豫ICP备09015463号-1