侯方域(1618-1654),字朝宗,河南商丘人,出身于世宦之家。其父侯恂,做过明朝户部尚书;叔父侯恪,任国子祭酒。侯方域少年时随其父居北京,即被公卿目为“汉之张安世”与“唐之李德裕”。

侯方域(1618-1654),字朝宗,河南商丘人,出身于世宦之家。其父侯恂,做过明朝户部尚书;叔父侯恪,任国子祭酒。侯方域少年时随其父居北京,即被公卿目为“汉之张安世”与“唐之李德裕”。

1639年(明崇祯十二年),侯方域22岁,从故乡商丘赴南京参加乡试。作为商丘雪苑文社的重要人物,他此前一直跟南方的复社、几社成员遥相呼应,且其文采风流,冠于侪辈,其散文往往能将班、马传记,韩、欧古文和传奇小说手法熔为一炉,形成一种清新奇峭的风格。复社的领袖张溥、几社的领袖陈子龙均很推重他,因此金陵名士争相与之结交。后来与侯方域并称“明末四公子”的冒辟疆、方以智、陈贞慧亦当与其过从甚密。这些少年名士在一起,有时登山临水,俯仰今古;有时则遨游北里,流连歌舞。侯方域少年时即受其父熏陶,雅嗜声乐,精通音律。此次到金陵,其父正被诬系狱,但他仍然豪兴不减,每会宴必召伎侑酒,连他的朋友、复社成员黄宗羲都有些看不过去。但或许正因有此“雅嗜”,所以当张溥偶然告诉侯方域,金陵有李姓女伎能歌《玉茗堂词》时,他便欣然往会,得以跟香君结识,引出一段凄美的爱情传奇。他在《李 姬传》》中写明大义辨是非、品行高洁、侠义美慧的李香君,栩栩如生,跃然纸上。孔尚任后来借用《李姬传》的主题创作了清代戏剧压卷之作——《桃花扇》。

姬传》》中写明大义辨是非、品行高洁、侠义美慧的李香君,栩栩如生,跃然纸上。孔尚任后来借用《李姬传》的主题创作了清代戏剧压卷之作——《桃花扇》。

曾跟柳如是、董小宛等人并称“秦淮八艳”的李香君肌理如玉、谐谑无双,“侠而慧,略知书,能别士大夫贤否”。侯方域跟她相处时日虽短,却颇服其侠义与识见。当时,魏党余绪阮大铖寓居金陵,遭复社、几社文人口诛笔伐,难以存身,遂拟先笼络侯方域,以与南京名士和解。但其心机为香君识破,遂讽之以高义,侯乃与阮绝交。据说后来李香君随侯方域同返商丘,隐姓埋名,居于侯府之西园。但后来身份暴露,被侯恂逐出家门,生下一子后,抑郁而死。至今商丘侯府遗址近旁尚有香君墓。

侯方域在商丘乡居数年,重建雪苑社,每日与社中友人痛饮悲歌,以抒其牢愁。到顺治八年(1651),侯方域出应河南乡试,中副榜。根据侯方域年谱的记载,这是因为当权者看到侯氏父子不与清廷合作,欲加惩治,侯被逼无奈,才去应试。对于此事后人颇多讥议,比如梁启超在《桃花扇》注中即认为侯应乡试,“晚节甚无聊矣”。而史学家陈寅恪则支持年谱的说法,认为侯方域乃是欲保全其父才勉强应试,因在当时年轻士子若不应科举,又不逃于方外(指出家),则为抗拒新政权之表示,必难免于罪责。

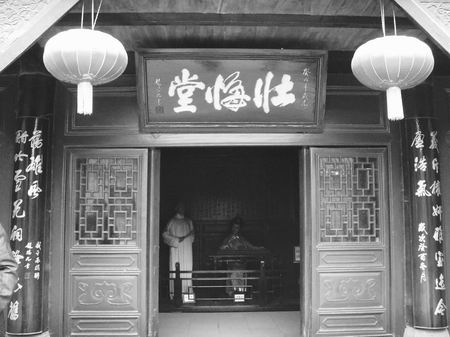

顺治九年(1652岁)夏,侯方域回想自己的坎坷遭遇和壮年一事无成,“悔者多矣”,于是急构一室,命名为“壮悔堂”,并做文记之。又将古文辞进一步整理,命名为《壮悔堂文集》。顺治十一年,一代才子抑郁而终,终年三十七岁,留下了《壮悔堂文集》、《四忆堂诗集》两部书和让后世争议不休的传奇人生。

侯方域故居壮悔堂

- 大隋第一猛将韩擒虎 2008-9-17 10:10:13

- 常香玉:德艺双馨的“豫剧皇后” 2008-9-16 11:21:42

- “北方书圣”荥阳人郑道昭 2008-9-12 14:55:38

- 社会大学毕业的大作家——柏杨 2008-9-12 11:50:52

- “大树将军”冯异 2008-9-11 15:11:41

- 胜过王羲之的“神笔王铎” 2008-9-10 11:24:17

- 元代“魏征”许衡与《授时历》 2008-9-9 13:27:33

- 变法图强的商鞅 2008-9-8 11:48:06

- 吴起:军事天才道德减分 2008-9-5 15:31:30

- 阮籍:魏晋风骨的绝响 2008-9-3 10:14:26