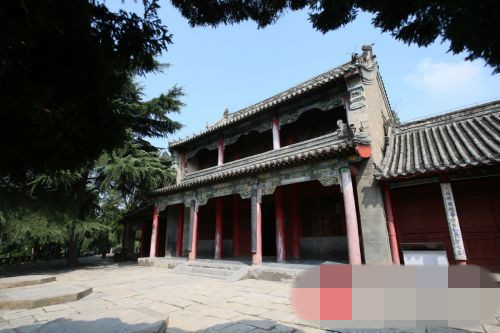

御书楼

乾隆御碑

通往禹王庙的石阶

水德祠

开封是八朝古都,自古繁华。许多人都知道,开封城下,沉淀着一个镂金错彩的北宋王朝。与开封这个名字联系在一起的,不仅是《东京梦华录》《清明上河图》,还有饱经沧桑至今仍巍然屹立的古吹台、铁塔、繁塔。

古吹台相传为春秋战国时期著名乐师师旷吹乐之台。汉梁孝王增筑曰明台。因梁孝王常案歌吹于此,亦称吹台。杜甫曾有诗云:“气酣登吹台 ,怀古视平芜。”

400年前,明代李梦阳万里游燕之后,重返吹台,写下《吹台访菊》。“万里游燕客,十年归此台。只今秋色里,忍为菊花来”成为不朽名句。

2014年10月30日,记者探访古吹台,亦是深秋时节。

登台问古,难免万千感慨。

唐代诗人孟浩然与诸子登岘山,留下千古不朽之诗篇:“人事有代谢,往来成古今。江山留胜迹,我辈复登临。水落鱼梁浅,天寒梦泽深。羊公碑字在,读罢泪沾襟。”

吹台留胜迹,我辈复登临。

唐人感慨,今亦如是。

在禹王台公园内,有一处开封最古老的名胜古迹——古吹台,古时称之为吹台。

筑台之风在春秋战国时期盛极一时,各诸侯国统治者争相筑台。“高台榭,美宫室,以鸣得意”,极为高大华丽。梁思成在《中国建筑史》中就有记述:“当时盛行游猎之风,故喜园囿。其中最常见的建筑物厥为台。台多方形,以土筑垒,其上或有亭榭之类,可以登高远眺。”

禹王台公园主任崔山向记者介绍说,古时的吹台很高,到了明代还有10米高,周长百米,后来由于黄河泛滥,泥沙淤积,仅高出地面约7米。记者看到,古吹台旁秀水环绕,古木参天,曲径通幽,风景优美。古吹台上,经过修葺后的主要建筑有禹王庙、三贤祠、水德祠和御书楼等。宫殿式的水德祠和三贤祠是后世续建的。

2000多年前,吹台因师旷吹乐而得名。

在5000年中华文明史上,师旷的名字熠熠生辉,他是中华民族历史上有史料记载的最早的音乐家。

师旷,字子野,春秋战国时期的著名乐师。他生而无目,故自称盲臣、瞑臣。其为晋大夫,亦称晋野,博学多才,尤精音乐,善弹琴,辨音力极强,以“师旷之聪”闻名于后世。他艺术造诣极高,相传我国古代名曲《阳春》《白雪》等就出自其手。《庄子齐物论》曾说师旷“甚知音律”,《洪洞县志》亦云“师旷之聪,天下之至聪也”。师旷的音感特别敏锐,先秦文献中有“譬犹师旷之施瑟柱也,所推移上下者,无尺寸之度,而靡不中音”的记载。

吹台因师旷吹乐而远近闻名,后渐衰微,魏时又振。

魏建都大梁,梁惠王曾整修吹台,故又称为梁惠王台,宋梅尧臣有诗写道:“在昔梁惠王,筑台聚歌吹,笙箫无复闻,黄土化珠翠。”

公元前225年,秦将王贲率领十万大军攻打魏国,包围魏都大梁,引黄河、大沟的水灌之,大梁陷,吹台亦荡然无存。

及汉,梁孝王增筑吹台,曰明台。北宋《太平寰宇记》开封县下引《陈留风俗传》曰:“县有仓颉师旷城,其城上有列仙吹台,梁孝王亦增筑焉。”

经过梁孝王增筑,吹台高地,亭台楼阁,宴游歌舞,盛极一时。梁孝王好门客,文人墨客多于此宴游玩乐,司马相如、枚乘等辞赋大家皆居园中。杜甫的《寄李十二白二十韵》中有“醉舞梁园夜,行歌泗水春”之句。李白也曾在《赠王判官诗》中写道“荆门倒屈宋,梁园倾邹枚”。鲁迅先生在《汉文学史纲要》中亦称“天下文学之盛,当时盖未有如梁者也”。

繁华舞落,曲台梦冷。三国时,吹台重归寂寥。魏阮籍伶《咏怀》诗之六十即有感慨:“驾言发魏都,南向望吹台。箫管有遗音,梁王安在哉!”

古人多喜登高,临风而歌。且不说孔子登东山而小鲁、登泰山而小天下,历代诗人也多在楼阁高台之上吟诗作赋,成就千古之句。

“落霞与孤鹜齐飞,秋水共长天一色”,王勃过南昌,登滕王阁,写下千古名篇《滕王阁序》。陈子昂登幽州台时,独步怆然,感叹“前不见古人,后不见来者,念天地之悠悠,独怆然而涕下”。刘禹锡登石头城,写下“山围故国周遭在,潮打空城寂寞回。淮水东边旧时月,夜深还过女墙来”。李白夜宿山寺,挥就“危楼高百尺,手可摘星辰。不敢高声语,恐惊天上人”。

说到李白,人们都知道他是天纵其才,是唐代伟大的浪漫主义诗人,其诗豪放俊逸、气势磅礴,被后人誉为“诗仙”,与杜甫并称为“李杜”。其人爽朗大方,爱饮酒作诗,喜交友,“五岳寻仙不辞远,一生好入名山游”。

李白曾经“一朝去京国,十载客梁园”,在开封住了十年,与开封有着不解之缘。

李白喜登高赋诗,登高壮观天地间,诗名冠盖满京华,写遍天下无敌手。可是,李白也曾挫于开封诗人崔颢之手。

在唐代,长江之畔的黄鹤楼让文人墨客慕名前往,竞相题诗,以留鸿爪。唐人题咏黄鹤楼的诗作很多,但举世公认开封诗人崔颢的《黄鹤楼》堪称绝唱,严羽高评为“唐人七言律诗,当以崔颢《黄鹤楼》为第一”。崔颢登黄鹤楼,看眼前鹤去楼空,望天际悠悠白云,睹洲上萋萋芳草,不觉慨然于岁月不再,人世茫茫,写下千古名作《黄鹤楼》。“昔人已乘黄鹤去,此地空余黄鹤楼。黄鹤一去不复返,白云千载空悠悠。晴川历历汉阳树,芳草萋萋鹦鹉洲。日暮乡关何处是?烟波江上使人愁。”据说崔颢写下《黄鹤楼》后,李白也来到此地,兴之所至,欲作诗一首。但读到崔颢这首七言律诗之后,一向恃才傲物的“诗仙”大为折服,搁笔而去,因为“眼前有景道不得,崔颢题诗在上头”。虽然在黄鹤楼搁笔而去,但李白毕竟是诗中高手,在登金陵凤凰台时,也写下了不朽之作《登金陵凤凰台》:“凤凰台上凤凰游,凤去台空江自流。吴宫花草埋幽径,晋代衣冠成古丘。三山半落青天外,一水中分白鹭洲。总为浮云能蔽日,长安不见使人愁。”

王勃作《滕王阁序》,文以阁名,阁以文传,历千载沧桑而盛誉不衰。

那么,当李白、杜甫、高适在吹台相聚时,会写下怎样的绝妙诗句呢?

唐天宝三年(公元744年)夏,李白到东都洛阳,遇到杜甫。中国文学史上最伟大的两位诗人见面了,他们一见如故,相见恨晚,约好下次在梁宋(今开封、商丘一带)会面。同年秋天,两人如约到了梁宋,在那里遇到了诗人高适。三人抒怀遣兴,借古评今。

吹台之上,三个天才聚会。

三人是才子,亦是“浪子”,故一见如故、肝胆相照,结下生死之情。

李白喜纵横术,击剑为任侠,轻财重施。李白41岁时入长安,见贺知章。贺知章见其文,叹曰:“子,谪仙人也!”言于玄宗,召见,论当世事,奏颂一篇。帝赐食,亲为调羹,有诏供奉翰林。李白“空名动京师”,终因放浪形骸、恃才傲物,被玄宗“赐金放还”。高适则是“少落魄,不治生事”,在梁、宋一带浪荡江湖。杜甫也是“少贫不自振,客吴越齐赵间”。杜甫比李白年轻11岁,风华正茂,“性豪业嗜酒,结交皆老苍”。

三人在吹台宴饮,酒酣,慷慨怀古,眼见“昔人豪贵信陵君,今人耕种信陵坟。荒城虚照碧山月,古木尽入苍梧云”,心生无限感慨,李白挥笔写下了千古名作《梁园吟》:“我浮黄河去京阙,挂席欲进波连山。天长水阔厌远涉,访古始及平台间。 平台为客忧思多,对酒遂作梁园歌……玉盘杨梅为君设,吴盐如花皎白雪。持盐把酒但饮之,莫学夷齐事高洁。昔人豪贵信陵君,今人耕种信陵坟。荒城虚照碧山月,古木尽入苍梧云。梁王宫阙今安在?枚马先归不相待。舞影歌声散渌池,空馀汴水东流海……歌且谣,意方远,东山高卧时起来,欲济苍生未应晚。”

对吹台宴饮一事,《新唐书》卷201《杜甫传》有记载: “(杜甫)少与李白齐名,时号李杜,尝从白及高适过汴州,酒酣登吹台,慷慨怀古,人莫测也。”杜甫对“酒酣登吹台”也有描述:“昔我游宋中,惟梁孝王都。名今陈留亚,剧则贝魏俱。邑中九万家,高栋照通衢。舟车半天下,主客多欢娱。白刃雠不义,黄金倾有无。杀人红尘里,报答在斯须。忆与高李辈,论交入酒垆。两公壮藻思,得我色敷腴。气酣登吹台,怀古视平芜……”

高适也写下《古大梁行》,有“白璧黄金万户侯,宝刀骏马填山丘。年代凄凉不可问,往来唯见水东流” 之句。

古人说,吹台有才子,引得佳人来。传说,三位诗人走后,一位姑娘来到吹台,凝视着墙壁上的诗句,反复吟诵,如痴如醉。当僧人对写满诗句的墙壁心生怨气,举布欲擦时,被这位姑娘拦住。为了保留墙壁上的诗句,她千金买壁。这位姑娘是名门之后——前朝宰相宗楚客孙女宗煜。此时,李白的夫人许氏已经过世,听说宗煜“千金买壁”后,深受感动,便遣杜甫、高适做媒,与宗氏结为秦晋之好。这位居无定所的天涯游子之后便在开封生活了十年。

唐风宋雨,斗转星移。

时光滔滔如水,转瞬即是千年。

千古吹台,才子无觅,佳人归处。

舞榭歌台,风流总被雨打风吹去。

“朱雀桥边野草花,乌衣巷口夕阳斜。旧时王谢堂前燕,飞入寻常百姓家。”唐代诗人刘禹锡的这首《乌衣巷》倒是与记者登古吹台的心绪十分契合。

梁王昔全盛,宾客复多才。

悠悠一千年,陈迹唯高台。

寂寞向秋草,悲风千里来。

如今,吹台遗址约4米高,但由于历史上太多名人的勾留与汇聚,使得层层黄土叠压着众多历史烟尘与风流往事。

当年师旷吹乐、梁王宴客、三贤唱饮的繁华之所,如今已成斜阳草树,寻常巷陌。

《阳春》《白雪》,已为绝响。李杜高歌,一饮流觞。

西风残照,那矗立在遗址前的木制牌坊,透着不尽的落寞与苍凉。

- 中国开封第32届菊花文化节主会场天波杨府菊展采风 2014/11/3 9:54:26

- 中国翰园花香浓处等君来 2014/10/31 15:46:55

- 大美开封 风雅汴梁:“仁政圣地”孟子游梁祠 2014/10/31 15:36:40

- 清明上河园双喜临门 庆16周岁生日 2014/10/30 9:43:53

- 大美开封 风雅汴梁:王气所钟话龙亭 2014/10/29 17:20:53

- ·[交通]7条隧道贯穿中州大道 为老城与新区“解

- ·[交通]BRT车道多处受损太颠簸 整修还靠“打补

- ·[交通]十几对列车晚点 铁路局微博公布消息并致

- ·[天气]本周雷阵雨与高温并存 局部将有高温闷热

- ·[天气]今明河南省十市有暴雨 未来三天依然阴雨

- ·[交通]中州大道综合整治工程开工