“密封试卷”创意始于武则天

http://www.hnta.cn 2008-12-25 来源:大河报 点击:次

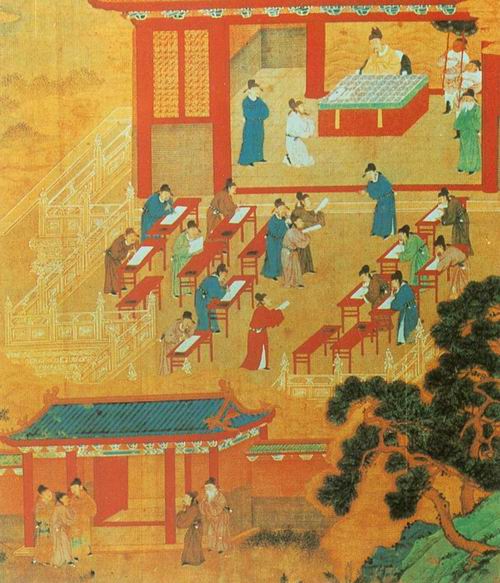

考试糊名,最早始于武则天当政之时。据《新唐书》载:“武后以吏部选人多不实,乃令试日自糊其名,暗考以定第等。”这段记载,说明了自隋唐以来的科举考试已出现了严重的徇私舞弊现象,以致造成了“选人不实”的后果。但武后时的糊名,还只是用于吏部考查官吏,尚未适用于礼部选士(即各级的科举考试)的全过程,所以,那时的糊名还只是很小范围的一度试用。后由于遭到一些世族主司的反对,不久即罢之。《文献通考·选举考》中说:“武后初选人皆糊名,后以为非委任之方,罢之。”又曰:“唐科目考校无糊名之法,故主司得以采取誉望。”至宋初“贡士(古代向皇帝推荐人员的制度)踵唐制,犹用公卷”。

到了宋太宗(赵光义)淳化三年(992年),两次有贡士诉考试不公,宋太宗慎重考虑后,采纳了将作监丞陈靖的建议,始“令糊名考试,第其优劣,以分等级”,“苏易、简知贡举,受诏即贡院,仍糊名考校,遂为例。”(《宋史·选举志》)但那时的考试糊名,还只限于殿试,尚未普及至礼部省试及各府州县的科举考试。宋真宗(赵恒)咸平二年(999年),又下诏令进士科礼部省试采用密封制,又于景德四年(1007年)“诏开封府国子监别头试、封弥、誊录如礼部”,“自是不复有公卷。”(《宋史·选举志》)试卷糊名密封乃定制。由于密封制度在防止科场作弊方面有明显的效果,宋真宗曾对宰相王旦说:“今岁举人,颇以糊名考校为惧,然有艺者皆喜于尽公。”对糊名考校法作了肯定。

宋真宗着意于科举考试的规范性和保密性,又于景德六年(1009年),钦定了《考校进士程式》、《亲试进士条例》,诏令各府州县考试均须密封,而且设立印院与誊录官,专事掌管试卷的密封、誊录和阅卷保密等事宜,从此,“弥封之法有定制”了。

考试糊名虽在唐代就有了尝试,但那时还只是让考生“自糊其名”,缺乏必要的监管方法。到宋真宗以后,因“糊名之法有定制”,则相对有了一整套的管理体制与方法。据《宋史》记述,考生考试时须写“家状并试卷之首,署年及举数、场第、乡贯、场次”等情况,每日后“黄昏纳卷、受卷送弥封所”,由弥封官亲自将试卷装于特制的卷匣内,并在卷匣外加封条印章。三场毕,再由弥封官亲开卷匣,密封试卷。密封的方法是“将家状草卷,腰封加印”,然后是“编号作三合字……上一字相同,下二字各异(亦如现在的启封章)”。试卷编排合封后,送誊录所,由誊录所差人用红笔誊录校斟,以防考官查笔迹徇私舞弊。由此可见,北宋的科举考试及其糊名程序,已达到相当规范及严密的程度,即便是今天的考试及阅卷,与之相比亦有不及之处。糊名考校法的实施,限制了贵族、官僚利用科举世袭的特权,为各阶层的“平等竞争”提供了重要保证,是我国自封建社会以来行之有效的考试方法之一。这种方法后也被欧美国家广泛采用,对公平竞争选拔人才起到了积极有效的作用。

作者:赵西岳

(责任编辑:韶萍) 【回到顶部】 【返回上页】 【关闭窗口】

相关新闻

- 杨成武蒙难洛阳始末 2008-12-23 14:01:19

- 北宋时首都人民的快乐冬至 2008-12-19 15:07:06

- 郑国权臣祭仲城门杀婿的故事 2008-12-19 14:55:18

- 改革开放30年之紫百与郑州商业的同行岁月 2008-12-18 11:01:28

- 改革开放30年之郑州集贸市场的由来 2008-12-18 10:58:29

- 史上首次空城计发生在新郑 2008-12-16 9:48:48

- 宋太祖设局撤凳子 2008-12-10 8:47:30

- 1938年黄河花园口决堤始末 2008-12-9 11:19:56

- 琉璃庙沟:我军扎“口袋”痛击日伪 2008-12-2 14:57:22

- 朱温和秦宗权大战开封 2008-11-26 14:17:57

网友评论