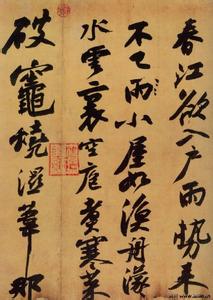

苏轼书法

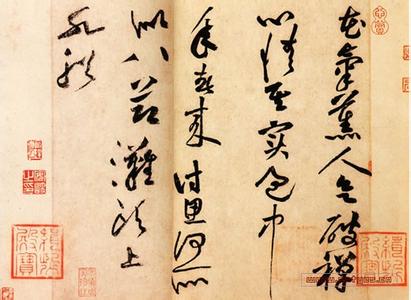

欧阳修书法

说起宋代的文学,大家可能都会想到宋词、唐诗、元曲、明清小说,这是学文学的人经常说的话。但大家可能不知道,这是一种很不全面的概括,它遗漏了很多东西,它把文学史简单化了。实际上,除了宋词以外,宋代的散文、宋代的诗歌,也有着极高的成就。当然,唐诗与宋诗风格不同,有人喜欢唐诗,有人喜欢宋诗是很正常的。但不加研究,或者人云亦云,对宋代诗歌的成就不加理睬,或者一概否定,则是不可取的态度。

河南大学文学院耿纪平先生认为,宋时,就开始注意唐诗和宋诗的区分,但仅仅限于风格,没有厚此薄彼。至明朝,对宋诗评价不高,这主要是因为宋诗比较零散,没有一部比较大的选本。至康熙年间,出现了《宋诗钞》,但收的也不算多。清代末年,学者开始认识到宋诗的价值,比如陈衍先生。当代学者钱钟书、缪越等人对宋诗多有精辟的论述,钱钟书先生的《宋诗选注》在社会上有很大的影响。

在唐诗这座高峰面前,宋代诗人并没有气馁。他们独辟蹊径,创造出了属于自己时代的风格。他们扩展了诗歌的表现领域,以日常生活入诗。似乎不值得描写的琐事细物,都进入了宋人描写范围。苏轼将水车、秧马等农具入诗,黄庭坚大概爱喝茶,故其诗歌中有咏茶之作。私人友谊,一瞬间的心理波动,人与人之间微妙的情感,宋人都能以诗歌的形式表现。甚至很深的道理,还有一些纯知识性的感想,宋人都能用也敢用诗歌形式来表现。总之,宋代诗歌更加知识化,同时也更加世俗化。所有这些,都与禅学风格有很大关系。禅学,就是在日常生活中发现诗意,发现哲理。

宋代诗人,有很明确的风格追求,有很多风格类型唐诗中是没有的,或者是不多见的。比如梅尧臣诗歌呈现出的平淡、王安石诗歌呈现出的精致、苏轼诗歌呈现出的畅达,其他如黄庭坚诗的瘦硬、陈师道诗的朴拙、杨万里诗的活泼,如果非要概括一下宋代诗坛的整体风格,莫若平淡二字。所谓淡而有味。苏轼诗歌深受陶渊明影响,看似信手拈来,细品则韵味无穷。黄庭坚推崇杜甫晚期的诗歌,也是以平淡为美。苏轼很欣赏陶渊明诗歌“质而实绮,癯而实腴” (见苏辙《子瞻和陶渊明诗集引》);黄庭坚对杜甫诗的“平淡而山高水深”(《与王观复书》之二)也很推崇。总之,他们追求的是“绚丽之极归于平淡”。

宋诗,实际上是我国诗歌史上与唐诗双峰并峙的又一高峰。宋以后的诗人,虽然也有自己的创造,但没能于唐诗、宋诗之外创造出明显的另一种诗歌模式。元、明、清的诗人,要么学唐,要么学宋,甚至同一位诗人,也时而学唐,时而学宋。宋代的严羽,批评宋代诗人 “以文字为诗,以才学为诗,以议论为诗”(《沧浪诗话·诗辨》),但殊不知,这些正是宋诗的价值所在。耿纪平先生认为,出现这种情况,和宋代的哲学、史学以及科举的发达有很大的关系。后人对唐诗、宋诗的风格差异有很精辟的论述:“唐诗以韵胜,故浑雅,而贵蕴藉空灵;宋诗以意胜,故精能,而贵深折透辟。唐诗之美在情辞,故丰腴;宋诗之美在气骨,故瘦劲。唐诗如芍药海棠,华繁采;宋诗如寒梅秋菊,幽韵冷香。唐诗如啖荔枝,一颗入口,则甘芳盈颊;宋诗如食橄榄,初觉生涩,而回味隽永。”或谓:“唐诗多以丰神情韵擅长,宋诗多以筋骨思理见胜。”总之,唐诗是浓妆艳抹,宋诗是素面朝天;唐诗是热烈奔放,宋诗是含蓄内敛;唐诗情感奔放,宋诗长于思辨。

宋朝初年的诗坛上,主要有白体、昆体、晚唐体诗歌。所谓白体,顾名思义,就是模仿白居易风格的诗歌,代表诗人有李、徐铉等。宋朝重视文人,所以宋代文人的生活比较优裕,闲暇之时,互相唱酬,这些诗歌都被编成了诗集,比如李与李至的《二李唱和集》,李等的《禁林宴会集》、徐铉等人的《翰林酬唱集》等。但这些诗歌只是模仿了白居易诗歌闲适的一面,对白居易同情民间疾苦的诗歌却继承很少。倒是王禹,对白居易的诗风继承得比较全面。王禹早期也写过许多闲适诗,但是,他觉得白居易的讽谕诗更有价值。在商州谪居时,他写了许多这类诗歌,如《田词》《乌啄疮驴歌》等,其中《感流亡》一诗描写了一家贫民的疾苦生活,“老翁与病妪,头鬓皆皤然。呱呱三儿泣,一夫鳏”,最后“襁负且乞丐,冻馁复险艰。惟愁大雨雪,僵死山谷间”。 从这类诗歌中,我们可以看到王禹作为一位文人,对弱势群体的同情。

王禹喜欢白居易,同时也很喜欢杜甫,他写过“本与乐天为后进,敢期子美是前身”的诗,他认为“子美集开诗世界”。由于对杜甫诗有较多领悟,所以其艺术境界变得富于深度: 马穿山径菊初黄,信马悠悠野兴长。万壑有声含晚籁,数峰无语立斜阳。棠梨叶落胭脂色,荞麦花开白雪香。何事吟馀忽惆怅,村桥原树似吾乡。(《村行》)

宋诗散文化、议论化的特征,是从王禹开始的。

“晚唐体”诗人贾岛、姚合诗的风格是比较怪异的,所以,宋初模仿二人风格的几位诗人的诗歌,被人称为“晚唐体”。

“晚唐体”诗人中最著名的是“九僧”,他们是希昼、保暹、文兆、行肇、简长、惟凤、惠崇、宇昭、怀古。他们像贾岛、姚合一样,整日推敲苦吟,用力于词句的新奇与刁钻。诗境大多幽僻怪异,如 “虫迹穿幽穴,苔痕接断楼”(保暹《秋迳》)、“磬断危杉月,灯残古塔霜” (惟凤《与行肇师宿庐山栖贤寺》)、“照水千寻迥,栖烟一点明”(惠崇《池上鹭分赋得明字》)等。写来写去,描写的内容越来越窄,由于重视词句,整篇也不能浑然一体,给人有句无诗的感觉。据说进士许洞会“九僧”,要和他们一起作诗,“出一纸,约曰:‘不得犯此一字。’其字乃 ‘山、水、风、云竹、石、花、草、雪、霜、星、月、禽、鸟’之类,于是诸僧皆搁笔”。(欧阳修《六一诗话》)看来这位进士,对九僧的诗歌相当熟悉,对他们的毛病,也比较清楚,所以,一出手,就点中了他们的死穴。

“晚唐体”的另一个诗人群体有潘阆、魏野、林逋等人,其中林逋 (公元967年~公元1028年)诗主要表达的是隐逸生活: 水气并山景,苍茫已作秋。林深喜见寺,岸静惜移舟。疏苇先寒折,残红带夕收。吾庐在何处?归兴起渔讴。(《秋日西湖闲泛》)

林逋的咏梅诗句“疏影横斜水清浅,暗香浮动月黄昏” (《山园小梅》二首之一)因欧阳修所激赏,而为世所知。

宋初的西昆体成员大多是身居高位的元老重臣,在当时影响很大,但由于内容空洞,与一般人的生活距离太远,又加上风格晦涩,所以很快就消失了,缺乏生命力。

欧阳修是文风改革的力倡者,也是诗风革新的前锋。他非常欣赏韩愈诗歌“资谈笑,助谐谑,叙人情,状物态,一寓于诗而曲尽其妙”(《六一诗话》),从而得出了“诗穷而后工”的看法。

欧阳修的诗歌,感情充沛、真实,总能在别人不太注意的日常景象中,有着独特的情感性领悟: 春风疑不到天涯,二月山城未见花。残雪压枝犹有橘,冻雷惊笋欲抽芽。夜闻归雁生乡思,病入新年感物华。曾是洛阳花下客,野芳虽晚不须嗟!(《戏答元珍》)

梅尧臣(公元1002年~公元1060年)的诗歌,现存有2800多首,是宋代诗人中的多产者。

梅尧臣同情民生疾苦,如《汝坟贫女》《田家语》等,表明了诗人以诗为史的倾向。甚至在描写田园风光的诗歌中,也不乏对社会不公的揭露,也不乏对贫民生存状况的哀悯: 淮阔洲多忽有村,棘篱疏败谩为门。寒鸡得食自呼伴,老叟无衣犹抱孙。野艇鸟翘唯断缆,枯桑水啮只危根。嗟哉生计一如此,谬入王民版籍论!

梅尧臣诗歌善于描写日常生活琐事,甚至是有意为之。这显示了他有意识地开拓诗歌题材的自觉。宋代以前,诗歌描写的都是风雅之事,琐屑之事,是不能入诗的。虽然从中晚唐起,诗歌中也有一些琐屑的生活场景,但并不常见。梅尧臣写过《食荠》《师厚云虱古未有诗邀予赋之》《范饶州坐中客语食河豚鱼》等类诗歌,扩大了诗歌的表现领域。

梅尧臣诗歌在艺术上追求“平淡”。所谓:“作诗无古今,唯造平淡难。”他的诗歌,看似平淡无奇,读来却让人觉得韵味悠长:适与野情惬,千山高复低。好峰随处改,幽径独行迷。霜落熊升树,林空鹿饮溪。人家在何许,云外一声鸡。(《鲁山山行》)

行到东溪看水时,坐临孤屿发船迟。野凫眠岸有闲意,老树着花无丑枝。短短蒲茸齐似剪,平平沙石净于筛。情虽不厌住不得,薄暮归来车马疲。(《东溪》)

与梅尧臣齐名的苏舜钦,其诗自然晓畅,颇有意境:春阴垂里草青青,时有幽花一树明。晚泊孤舟古祠下,满川风雨看潮生。(《淮中晚泊犊头》)

以熙宁变法而闻名于世的王安石,其在政治上独辟蹊径,在诗歌创作上也颇能体现出独特的个性:明妃初出汉宫时,泪湿春风鬓脚垂。低徊顾影无颜色,尚得君王不自持。归来却怪丹青手,入眼平生几曾有?意态由来画不成,当时枉杀毛延寿。一去心知更不归,可怜著尽汉宫衣。寄声欲问塞南事,只有年年鸿雁飞。家人万里传消息:好在毡城莫相忆。君不见咫尺长门闭阿娇,人生失意无南北!

其中的“意态由来画不成,当时枉杀毛延寿”,发人之所未发,独特而又让人觉得很有道理。

苏轼是一个非常有智慧的诗人: 横看成岭侧成峰,远近高低各不同。不识庐山真面目,只缘身在此山中。 (《题西林壁》)

短短四句诗,却蕴含了不知多少文字才能表达出的哲理。

除了上述诗人,宋代还有以黄庭坚为代表的江西诗派,还有南宋陆游等诗人。限于篇幅,这里无法一一评述。

河南省旅游资讯有限公司 主办

河南省多纬网络技术股份有限公司 提供技术支持及独家负责媒体运营

网络视听许可证1609403号 豫ICP证号:B2-20040057 豫ICP备09015463号-1