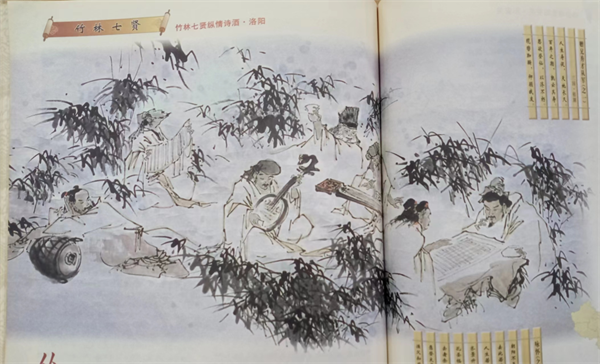

竹林七贤(出自许昌市图书馆三国专题文献馆馆藏文献-《图说三国·曹魏》)

从三国魏正始年间(240-249年)起,朝廷政治斗争激烈,司马氏专权后,一面实行高压政策,一面虚伪地提倡名教。在这种恶劣的气氛下,文人们往往消极避世、纵情诗酒,建安文学的现实主义精神大大减弱,反映内心苦闷和人生忧患的作品则明显增多。期间,阮籍、嵇康、山涛、向秀、阮咸、王戎、刘伶七人“相与友善,游于竹林,号为七贤”。尽管七人的政治观点、人生态度、创作风格有所不同,却大致反映了曹魏后期文学的总体面貌。其中,阮籍、嵇康二人成就较高,对后世影响也较大。竹林七贤的作品基本上继承了建安文学的精神,但由于当时的血腥统治,作家不能直抒胸臆,所以不得不采用比兴、象征、神话等手法,隐晦曲折地表达自己的思想感情。他们一直受人们敬重。

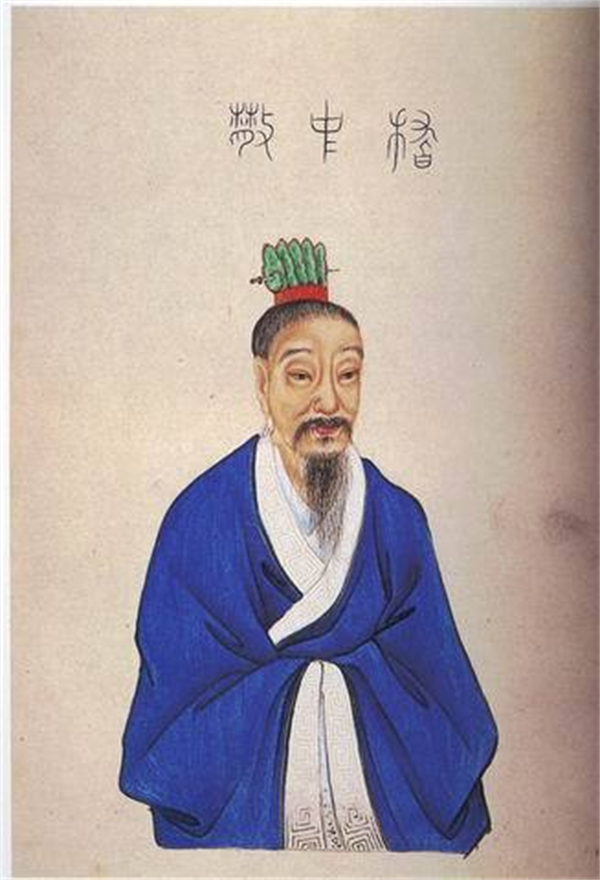

嵇康(公元224年-263年)

嵇康,三国时期曹魏思想家、音乐家、文学家。字叔夜,谯国铚县(今安徽宿州西南)人,少有奇才,博学多闻。与魏宗室通婚,早年迎娶魏武帝曹操曾孙女长乐亭主为妻,拜官郎中,授中散大夫,世称“嵇中散”。为“竹林七贤”之一,与阮籍齐名。因不满操纵曹魏政权司马氏集团,隐居不仕,拒绝出仕。得罪司马昭心腹钟会,景元四年(公元263年),因受司隶校尉钟会构陷,被司马昭杀害,时年四十岁。在哲学上受老庄思想影响,嵇康与阮籍等人共倡玄学新风,提出“越名教而任自然”、“审贵贱而通物情”之说,对礼教持批判态度。其诗长于四言,风格清峻,情韵悠远,反映出时代思想,并且给后世思想界、文学界带来许多启发。代表作是《赠兄秀才从军》、《忧愤诗》。其文思想新颖,直抒胸臆,代表作是《与山巨源绝交书》、《难自然好学论》。

阮籍(公元210年-263年)

阮籍,三国时期曹魏思想家、音乐家、文学家。字嗣宗,陈留尉氏(今河南省开封市)人,建安七子之一阮瑀之子。博览群书,尤好老庄。曾任步兵校尉,世称阮步兵。三国时期魏国诗人、为“竹林七贤”之一。与嵇康齐名。蔑视礼教,“见礼俗之士,以白眼对之”。本有济世之志,因见官场黑暗,乃常以醉酒回避矛盾,明哲保身,内心则充满痛苦。在哲学上认为“天地生于自然,万物生于天地”。其诗专长五言,代表作为82首《咏怀诗》,风格曲折幽深,影响很大。其文亦颇有特色。代表作为《大人先生传》等,其著作收录在《阮籍集》中。

山涛(205年-283年)

(图片来源:唐孙位绘《高逸图》)

山涛,字巨源。河内郡怀县(今河南武陟西)人。三国至西晋时期大臣、名士,“竹林七贤”之一。山涛早年孤贫,喜好老庄学说,与嵇康、阮籍等交游。四十岁时,才任郡主簿。大将军司马师执政时,山涛被举为秀才,累迁尚书吏部郎。西晋建立后,升任大鸿胪。历任侍中、吏部尚书、太子少傅、左仆射等职,封新沓伯。他每次选用官吏,皆先秉承晋武帝意旨,且亲作评论,时人称之为“山公启事”。曾多次以老病辞官,皆不准。太康三年(282年),升为司徒,以老病归家。次年去世,年七十九,谥号“康”。有文集十卷,已亡佚,今有辑本。袁宏在《名士传》中称山涛等七人为“竹林名士”。山涛前后选举百官,都能选贤用能。在武帝诏罢天下兵役时,他反对废除州郡武备,此后局势混乱,州郡无力镇压,果如其所言。

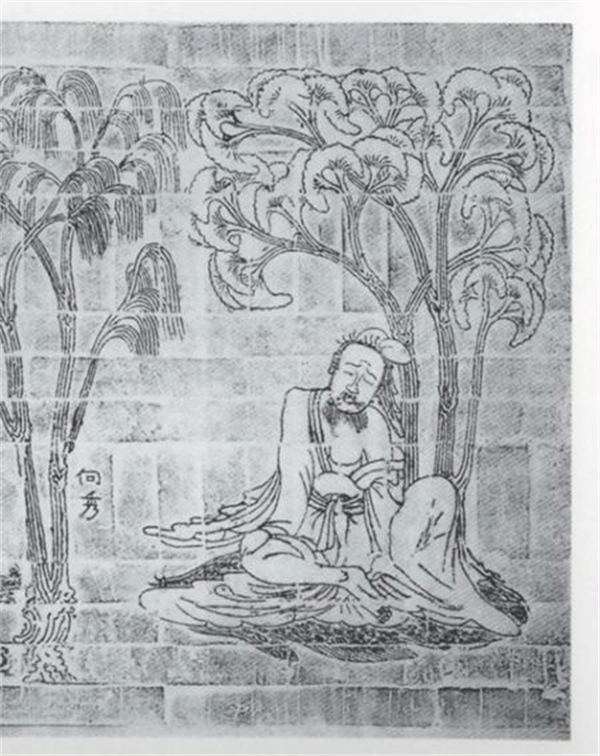

向秀(约227年-272年)

(图片来源:南朝竹林七贤与荣启期砖画)

向秀,字子期,河内怀县(今河南武陟)人。魏晋时期的文学家,竹林七贤之一。向秀雅好读书,与嵇康、吕安等人相善,隐居不仕。景元四年(263年)嵇康、吕安被司马昭害死后,向秀应本郡的郡上计到洛阳,受司马昭接见,后官至黄门侍郎、散骑常侍。泰始八年(272年)去世。向秀出身河内向氏,喜谈老庄之学,曾注《庄子》,被赞为“妙析奇致,大畅玄风(《世说新语·文学》)”,惜注未成便过世,郭象承其《庄子注》余绪,完成了对庄子的注释。另有作品《思旧赋》、《难嵇叔夜养生论》。

阮咸

(图片来源:南朝竹林七贤与荣启期砖画)

阮咸(生卒年不详),字仲容,陈留尉氏人(今河南),系阮籍之侄,与阮籍并称“大小阮”,与嵇康、阮籍、山涛、向秀、刘伶、王戎并称“竹林七贤”。 阮咸为人旷达不拘礼节、尚道弃事、好酒而贫。担任散骑侍郎时,山涛多次推荐阮咸,但没有得到晋武帝认同。阮咸曾质疑荀勖的音律,因此遭到记恨,最后任为始平太守,直至寿终。 阮咸善弹琵琶,精通音律,著有《律议》。 一种形似月琴而颈较长的古琵琶,相传因他善弹而被命名为“阮咸”,简称“阮”。

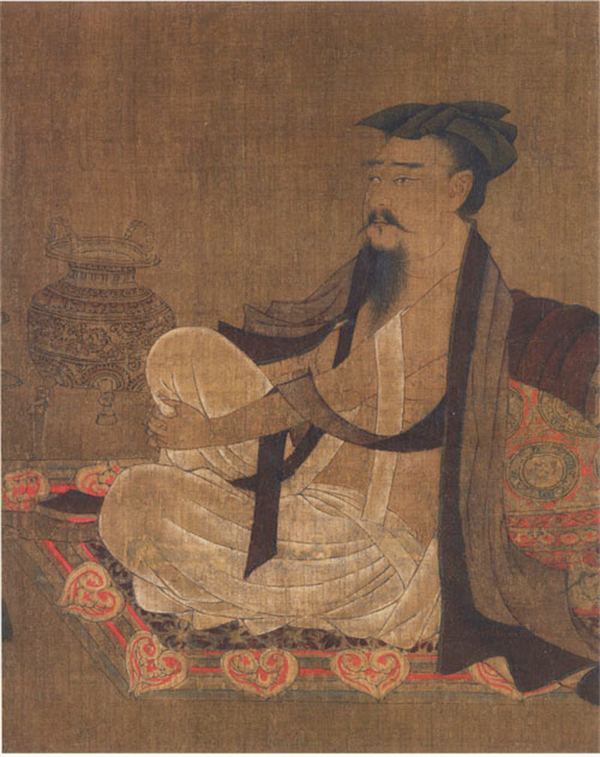

王戎(234年-305年)

(图片来源:唐孙位绘《高逸图》,上海博物馆藏)

王戎,字濬冲。琅玡郡临沂县(今山东省临沂市白沙埠镇诸葛村)人。三国至西晋时期名士、官员,“竹林七贤”之一,曹魏凉州刺史王浑的儿子。王戎出身琅玡王氏。自少神采秀美,长于清谈,以精辟的品评与识鉴而著称。初袭父爵贞陵亭侯,被大将军司马昭辟为掾属。累官豫州刺史、建威将军,参与晋灭吴之战。战后以功进封安丰县侯,故人称“王安丰”。治理荆州时,他拉拢士人,颇有成效。后历任侍中、光禄勋、吏部尚书、太子太傅、中书令、尚书左仆射等职。元康七年(296年),升任司徒,位列三公。王戎认为天下将乱,于是不理世事,以山水游玩为乐。赵王司马伦发动政变时,王戎被牵连免官。之后被起用为尚书令,再迁司徒。右将军张方劫持晋惠帝入长安后,王戎逃奔郏县。永兴二年(305年),王戎去世,时年七十二,谥号为“元”。

刘伶(221年-300年)

(图片来源:南朝竹林七贤与荣启期砖画)

刘伶,字伯伦,西晋沛国(治今安徽濉溪县西北 )人,魏晋时期名士,“竹林七贤”之一;与阮籍、嵇康、山涛、向秀、王戎和阮咸并称为“竹林七贤”。刘伶嗜酒不羁,被称为“醉侯”,好老庄之学,追求自由逍遥、无为而治。曾在建威将军王戎幕府下任参军。 晋武帝泰始初,对朝廷策问,强调无为而治,被认为无能而罢免。泰始二年(266年)朝廷征召刘伶再次入朝为官,被刘伶拒绝 。刘伶现今存世的作品只有《酒德颂》和《北芒客舍》 、《酒德颂》对“礼法”表示蔑视,宣扬老庄思想和纵酒放诞生活。

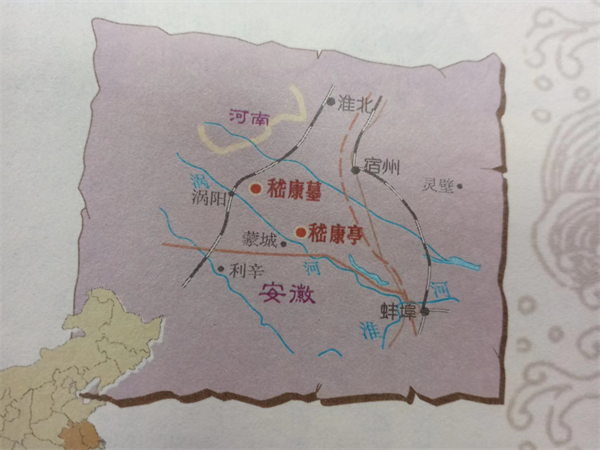

嵇康墓嵇康亭

(出自许昌市图书馆三国专题文献馆馆藏文献-《图说三国·曹魏》)

嵇康墓

嵇康墓又称嵇中散墓,在今安徽省涡阳县城东北30千米的石弓山南麓(原属宿州临涣县),是安徽省旅游景点。嵇康因与曹魏宗室通婚,对控制曹魏大权的司马氏集团不满,为司马昭所杀,死后葬于此。清嘉庆10年(1805年),宿州知州李清玉《重修嵇康墓》碑文中说:“宿州西百二十里有中散大夫嵇叔夜(字康)墓载在州乘”。其墓依山凿石而建,巨石封门,上覆山土,墓在山腹中,外表与山一体。现墓洞已被发现,但墓内被盗一空,只有空墓尚存。

嵇康亭在今安徽蒙城县城东北隅嵇山上。环山皆水,别具一格。嵇康,三国魏人,为竹林七贤之一,愤世嫉俗,仰慕庄子,曾隐居于此,嵇山因此得名。清乾隆三十一年(1766年)于山上建嵇康亭,昔日绿柳成荫,山明水秀,景色宜人,“嵇山夜月”为蒙城八景之一,亭内名人题咏石刻颇多。

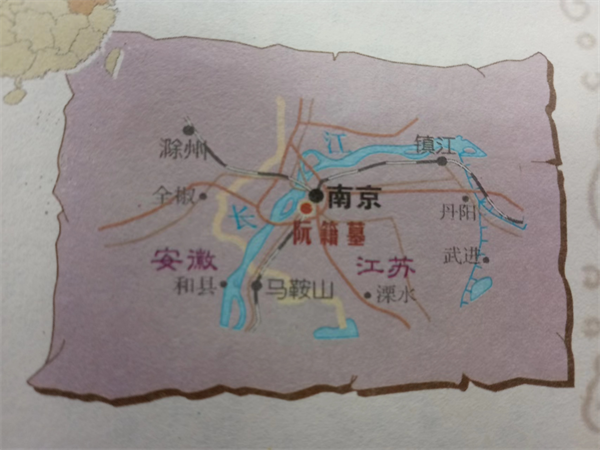

阮籍墓

(出自许昌市图书馆三国专题文献馆馆藏文献-《图说三国·曹魏》)

阮籍墓

阮籍墓在今南京市秦淮区双塘街道花露岗社区花露北岗21号,系衣冠冢,旧名“七贤坊”。明万历年间(1573-1620年)建。现存墓冢,墓碑。碑为清朝光绪二十四年(1898年)年立。1981年经整修,下以青灰色砖砌成,上覆封土堆,通高约1.85米,呈圆锥形,底径约5.3米。1982年列为南京市文物保护单位。

竹林七贤之名的由来,学界存在争议。东晋孙盛《魏氏春秋》文云:“(嵇)康寓居河内之山阳县(今河南省焦作),与之游者,未尝见其喜愠之色。与陈留阮籍,河内山涛,河内向秀,籍兄子咸,琅邪王戎,沛人刘伶相与友善,游于竹林,号为七贤。”一般认为“竹林七贤”之名与“集于竹林之下”的竹林之游有关。

传统说法认为“竹林”位于嵇康在山阳的寓所附近。嵇康与其好友山涛、阮籍以及竹林七贤中的其他四位常在其间畅饮聚会,因而时人称之为“竹林七贤”。这种说法见于《晋书·嵇康传》及《世说新语·任诞》竹林七贤条。

陈寅恪认为,“竹林七贤”的活动地方实际上并没有产“竹林”,竹林七贤是先有“七贤”而后有“竹林”,七贤出自《论语》中“作者七人”的事数,有标榜之义。“竹林”之辞,源于西晋末年,佛教僧徒比附内典、外书的格义风气盛行,乃托天竺“竹林精舍”之名,加于七贤之上,成“竹林七贤”。

王晓毅不认同陈寅恪的观点,从汉晋时期佛经中“竹林”这一译名的出现频率质疑了陈提出的“托天竺竹林精舍”一说,并结合史料实地考察发现魏晋时期黄河流域确实种植有“竹林”,之后又从时间和地点上论证了竹林七贤聚会的可能性,从而认为传统说法对于“竹林七贤”一名由来的记载是真实可信的。

馆藏相关书目推荐

《竹林七贤》

《魏晋风度:竹林七贤》

《竹林七贤之嵇康传》

《真名士,自风流:竹林七贤传》

河南省旅游资讯有限公司 主办

河南省多纬网络技术股份有限公司 提供技术支持及独家负责媒体运营

网络视听许可证1609403号 豫ICP证号:B2-20040057 豫ICP备09015463号-1