劳动华章、文脉悠长。“五一”假期河南博物院人潮如织,盛况空前。为应对参观高峰,河南博物院特设延时开放,以“时间”换“空间”,最大限度满足公共文化服务需求,预约名额依然一票难求。华夏古乐专题展演《稼穑千年》古今融合,唱响劳动者的赞歌;文物讲解剧《国宝奇妙游》让国宝“开口说话”,让文物故事成为“可触摸的史诗”;《唐宫夜宴》XR大空间沉浸展、《玛雅文明》探索体验VR展创新体验,推动文明互鉴。河南博物院以服务提质与业态升级双轮驱动,丰富观众参观体验,进一步激发公众对传统文化的热爱。

服务数量向“高”攀登

参观人数稳步攀升。全国旅游市场整体呈现出复苏和增长的态势。5月1日—5日,免费参观预约量达80137人次,相较于2024年71516人次,同比上升12%,国家免费开放政策与河南文旅文创融合战略形成政策合围,共同推动“文博热”效应持续升温。

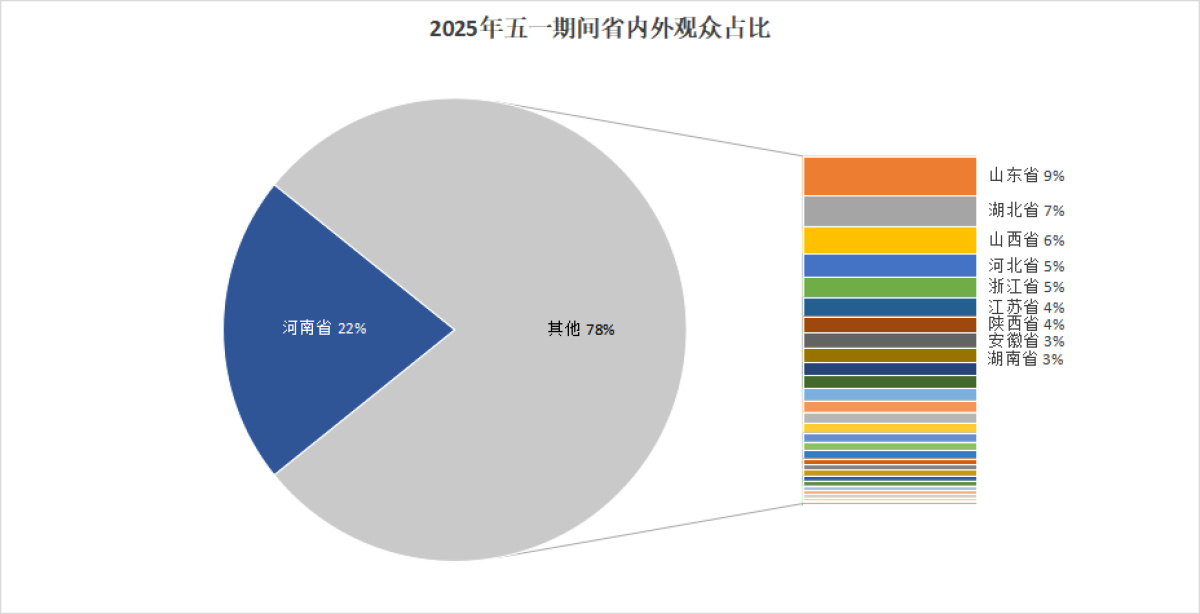

省外观众持续增长。假期外地观众占比从2023年的55%攀升至2025年的78%,达到近年峰值。省外观众的持续增长反映了文化旅游作为一种新兴旅游方式的崛起,吸引力日益增强。河南博物院作为重要的文化地标,影响力正不断凸显。山东、湖北、山西、河北等邻近省份构成了外省观众主力军,浙江、江苏等经济发达省份观众数量也位居前列。这一趋势不仅体现了公众对历史文化体验需求的提升,也印证了文化旅游在推动文旅产业发展、激活内需方面的巨大潜力。

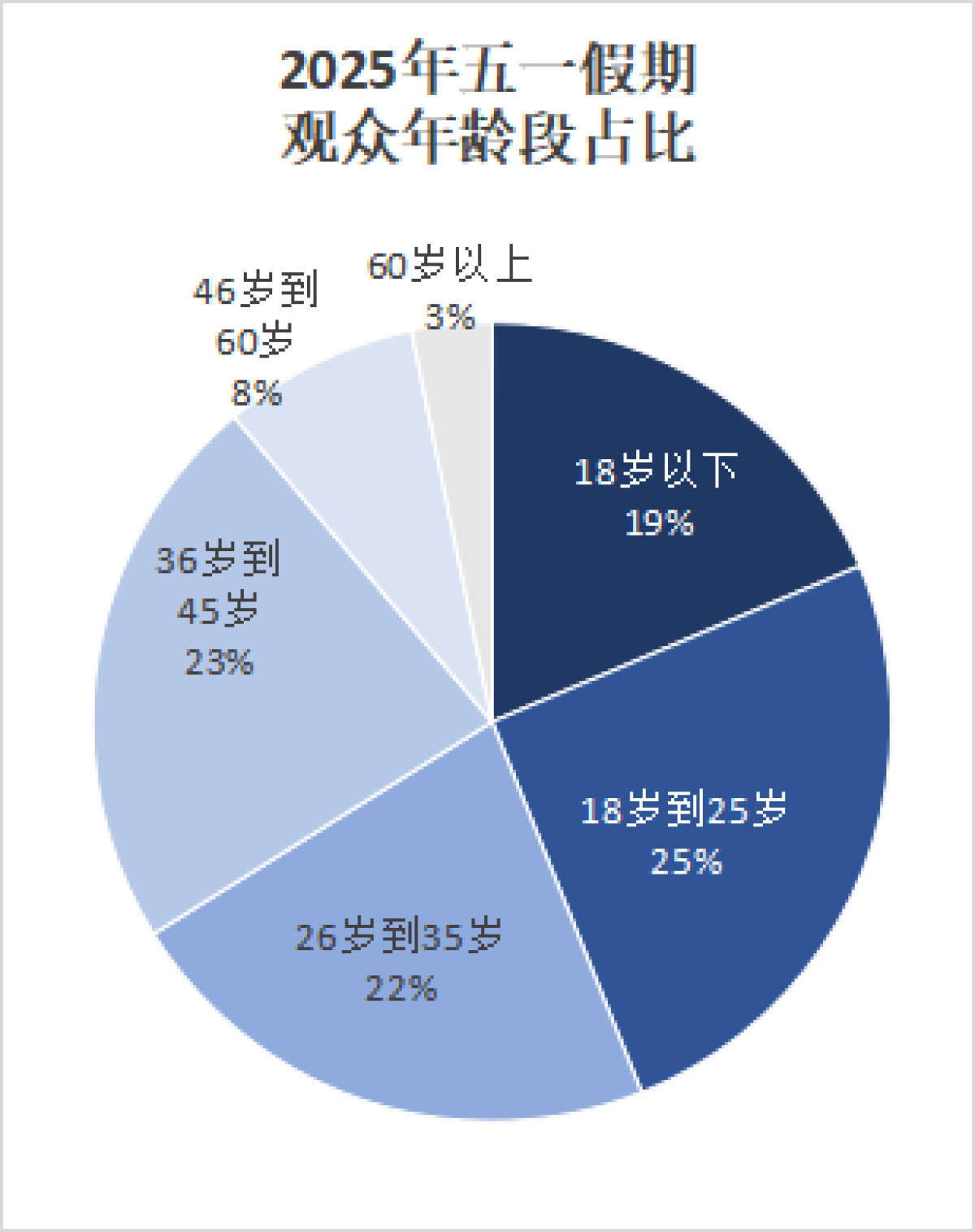

学龄观众占比提升。2025年五一假期观众的年龄构成与往年同期相比18岁以下的学龄人群占比呈一定幅度增长,18至25岁人群占比有所下降,18到25岁、26岁到35岁、36到45岁三个年龄段人群占比相对接近。形成“学龄层上扬、青年层回落、中年层稳定”的三阶结构。“双减”政策释放的课余时间与博物馆教育功能形成耦合。国家文物局推动的“馆校合作”机制,使博物馆成为校外教育的第二课堂。同时,亲子家庭构成假期参观主力,既满足子女教育需求,又实现家庭文化积累。这种“教育+休闲”的复合动机,推动学龄观众以家庭为单位涌入博物馆。文创区域活动“种下一棵树”活动让小观众感受天然晶石的魅力,“时光印记 集章有礼”活动以趣味的方式带给孩子们酷爱的印章,“五月趣种”更是用环保且具有长期意义的玩法让观众感受到万物生机的活力,获得了一致好评。

深度游意愿飙升。提供讲解服务406场,服务观众7213人次,智慧导览服务9570人次,自愿付费参观观众达到16783人,占免费参观观众的18%,对高质量文化体验的需求和支付意愿不断提高。其中,人工讲解服务轮转率达100%,大量观众希望通过专业讲解更深入地了解展览内容,反映了公众对历史文化知识的渴望和对博物馆教育功能的认可。作为人工讲解的补充,智慧导览能够提供个性化的参观路线规划、详细的展品解说等,使用率达100%,“一机难求”现象成为常态,体现了新时代观众对科技化、智能化服务的强烈需求。

服务业态向“新”突破

虚拟展览受到追捧。积极探索现实与虚拟的融合,构建多元展览体验,平衡博物馆展览的学术性与娱乐性,革新叙事方式,让观众成为历史“亲历者”。为即将在5月28日开幕的“玛雅文明文物大展”做铺垫的“玛雅文明超沉浸探索体验VR大展——雨林秘境”,穿越热带雨林,探秘失落的金字塔、触摸星空历法、亲历神圣祭祀。“唐宫夜宴XR大空间沉浸展”,带领观众穿越至天宝三年的洛阳城,与李白、杜甫一起真切感受大唐盛世荣光。两项展览坚持“内容为王”原则,让数字创新服务于文化传承的本质,累计吸引5715人次参观,整个假期均处于满负荷运行状态,印证了虚拟展在服务业态升级中的核心价值。虚拟展览的爆火,本质是服务业态从“功能满足”向“情感共鸣”的进化。当观众在洛阳城遗址与李白“碰杯”,或在玛雅金字塔顶端“触摸”星图时,技术已不再是工具,而是文化记忆的传承载体。虚实相生的业态创新,为文博事业开辟新赛道。

古乐展演座无虚席。文旅消费作为激活内需的重要引擎,在促进经济内循环、释放文旅产业潜能方面展现出显著成效。全新推出古乐展演《稼穑(jià sè)千年——华夏古乐五一劳动节专题赏听会》,将神农氏躬耕实践传授农耕技艺、“天人合一”的农业生产哲学智慧、儒家思想倡导的“勤勉务实”精神融入乐舞表达,通过编钟、骨笛等礼乐重器的艺术演绎,将农耕文明记忆转化为具身化体验,重构劳动美学的符号系统,彰显劳动在中华民族精神文化中的重要地位。以学术化的解读与艺术化的呈现,深刻诠释劳动文化的深厚内涵。通过每天加演至3场的高频次演出,服务观众5000余人次。这种将考古学研究成果转化为沉浸式文化体验产品的创新路径,既验证了文化展演作为公共服务产品的市场适配性,更契合习近平总书记“以文化人、以艺通心”的科学论断。

特色研学场场爆满。《国宝奇妙游》演出20场,白衣先人用七孔骨笛破译八千年前的音律密码,女将军说着地道河南话策马商朝疆场,青铜神兽驮着观众在数字星河里解锁隐藏剧情,服务观众4620人次。每日开通预约讲解“不可错过的十件国宝”和“了不起的汉唐”名额550份,一经上线全部预约一空。四大沉浸式研学活动构成完整的认知进阶体系,《黄河文明中的陶韵千年》聚焦物质文化史的微观阐释,《背上行囊去考古》模拟田野考古的实践认知,《豫见国宝》建构地域文化认同,《博古通今探索行》实现古今对话。通过情境创设、协作探究、意义建构三重维度,推动参与者完成从文化旁观者到知识生产者的角色跃迁,实现博物馆研学实践从“单向传输”到“多维互动”的范式转型。

服务能力向“质”而行

贴心服务无处不在。作为开放服务部新成立后的首次实战检验,构建起“人性化运营+分众式管理”的服务模式:一是通过设移动遮阳长廊,提升观众体验舒适度。二是实施“双轨制”入馆流线设计,正门A通道空间最大,作为官方微信公众号、官方团队预约界面、一机游河南进行预约的散客观众及团队观众入馆通道。新开通的C通道具有区位优势,便于参加研学、古乐演出、唐宫夜宴XR、玛雅文明沉浸式探索体验展、“国宝奇妙游”文物讲解剧等服务的观众抵达现场。三是延长开放时间(9:00-18:00),实现客流峰谷的动态平衡,确保日均1.6万人次的超大客流实现有序流动。

文创卖场摩肩接踵。线下文创产品受到热捧,进一步印证文旅消费在激活内需、促进产业升级方面的巨大潜力。“华服来潮”完成全新升级,通过数字孪生技术复原的古代市井空间,让观众在虚拟服饰与实体空间的叠合中完成文化身份的跨时空建构。“时光邮局”概念站的创新,通过数字技术实现记忆的永续存储。一位带着孩子体验的家长感慨:“科技让历史触手可及,这张会说话的明信片将成为我们最特别的旅行记忆。”据统计,河南博物院五日文创综合营业额突破400万元,文旅消费正以惊人的速度重塑内需市场格局。这种转变不仅体现在数据层面的跃升,更折射出文化体验与现代消费的深度融合。当“考古盲盒”成为年轻人社交货币,当汉服融入日常穿搭,文旅文创产业已突破传统边界,成为激活消费潜能、推动事业发展的关键力量。这种转变不仅体现为经济指标的突破,更深层地揭示出文化记忆的当代转译机制,实现历史符号向消费符号的语义转换,进而在供需两侧构建起文化认同与经济价值的双向传导通道,畅通新质生产力与消费新循环。

舆情引导平稳有序。在“文博热”背景下,文博机构正面临“流量红利”与“治理风险”的双重考验。当预约名额紧缺的紧迫性和不法商家散布信息的模糊性相叠加,催生了“买讲解保进馆”“买讲解带门票”等虚假信息的指数级扩散。面对危机,河南博物院构建了“三阶响应”的舆情治理模型:在危机预警阶段,通过实时监测小红书、微博等社交平台的舆情热力图,精准识别“技术倒票”这一核心争议点;在应急处置阶段,5月3日通过官方公众号启动“黄金4小时”危机回应机制,迅速发布官方声明,既包含“声明属实”的权威背书,又通过“丰富假日活动”等议题设置转移公众注意力,网络关注量巨大,5小时便达到10万+阅读量;在舆论引导阶段,借助央视新闻客户端、光明网等主流媒体的信源背书,以及微博辟谣官方账号的流量推荐,形成辟谣传播矩阵,#河南博物院声明#词条登上百度热搜榜第8位,同城榜第1位。该词条在微博平台也同样登上热搜,位居同城热搜榜第8位,实现“破圈”传播,为正向舆论引导词条。

“文博热”持续爆火,是文化自信与融合创新共振的结果。不仅是文化服务能力的升级、消费市场的升级,更是文化传承方式的变革。“以文塑旅、以旅彰文”的深度融合,正在重塑文旅产业的价值链,为经济高质量发展注入文化动能。下一步,河南博物院将继续深耕中华优秀传统文化,创造出更多元、更智能、更富人文精神的服务场景。

河南省旅游资讯有限公司 主办

河南省多纬网络技术股份有限公司 提供技术支持及独家负责媒体运营

网络视听许可证1609403号 豫ICP证号:B2-20040057 豫ICP备09015463号-1