在郑州新郑市的老城南街中段,隐藏着一座静谧的院落——新郑考院博物馆。这座古老的建筑群承载着清代科举考试的历史记忆,如同一扇时光之门,带领我们穿越回那个科举考试的时代。在今天,虽然科举制度早已成为历史,但走进新郑考院的那一刻,仿佛还能听见古代学子奋力追梦的声响。

新郑考院:体验科举考试的窗口

新郑考院是新郑文庙的重要组成部分,也是清代县级科举考试的重要场所。始建于清代晚期的考院,原为黉学,即古代教育机构,后改为了县级科举考试的地方。随着科举制度的逐渐废除,这座古老的建筑在光绪三十一年之后被废弃。新中国成立后,考院一直作为教育场所,曾经做过师范、小学,后来教育部门在此设立印刷教学资料的印刷厂。

近年来,新郑市对考院现存的古建筑进行加固维修,维修后考院包含有大门、东厢房、西厢房、大堂、南考舍、北考舍、西花厅等7个主体建筑。考院博物馆总占地面积4893平方米,建筑面积700多平方。2021年,新郑考院入选河南省人民政府核定公布的第八批河南省文物保护单位。

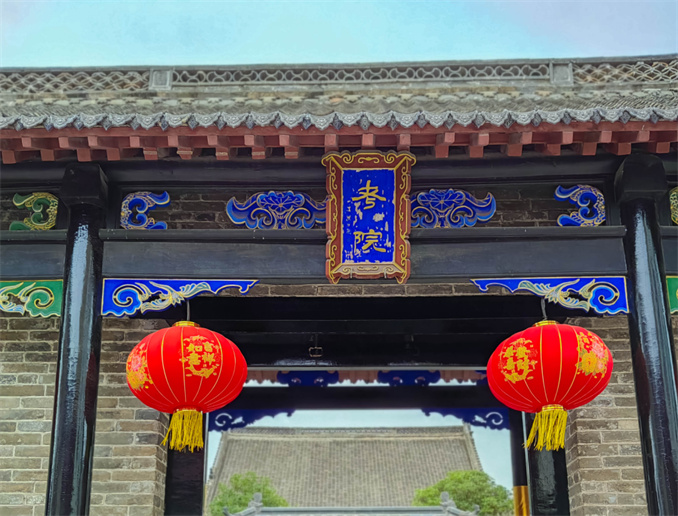

考院的大门古色古香,蓝底金字的“考院”牌匾,在阳光的照耀下熠熠生辉。推开厚重的朱红色木门,步入院内,仿佛可以听到过去士子们进进出出的脚步声。

整个考院保存了东侧的一进四合院以及南北考舍共32间。沿着中轴线由南至北,依次是山门、大堂。山门面阔三间,进深一间,进入山门后就是大堂,大堂同样面阔三间,进深三间,东西两侧是三间厢房。这种对称的布局反映了传统中国建筑的秩序与庄重。而南北考房的设置则为考生们提供了一个公平的考试环境,狭窄的考舍正是古代学子苦读、应试的地方。

考院博物馆中展出了许多与古代科举考试相关的文物,游客可以亲身体验当年的考试情景。如当年的试卷、笔墨、印章等,它们默默见证着一代代学子的梦想与追求。无论你是历史爱好者,还是普通游客,这样近距离接触历史的方式都能让你对中国古代的科举制度有更深入的了解。

科举制度的历史沿革:寒门学子的梦想之路

公元587年,隋文帝废除了九品中正制,公元605年,开始以分科考试的形式选拔官员,标志着科举制度的诞生。科举制度是中国古代极为重要的选官方式,经历了唐、宋、元、明、清等朝代的发展与演变,持续了约1300年。隋朝的改革让寒门学子有了通过科举进入官场的机会,打破了以往门第世袭的局限,为那些地位低下和出身寒微的才子们提供了一个相对公平的竞争平台。因此,科举制度也被西方人称为“中国的第五大发明”。

唐朝早期,唐太宗开创了进士科,这也是最早设立的科举制度之一。进士科通过策问和策举的方式选拔官员,最终由皇帝亲自审批通过,授予“进士”称号,获得进士资格的人可以进入官场。到了宋代,科举制度更加完善,分为府试和殿试两个环节。宋朝中后期,科举制度进一步系统化,形成了严谨的考试标准,这些标准在明清时期继续沿用。

科举的考试流程在明代、清代经历了多次完善,逐步形成了县试、府试和院试三个主要环节。县试由各县知县主持,通常在每年二月份举行,考试分为五场。通过县试后,考生需在四月份参加府试,由府级官员主持,考三场。完成县试和府试的考生便可称为“童生”,接下来则参加由各省学政或学道主持的院试,这一系列环节是古代士子们迈向仕途的必经之路。

历史的回声,未来的启示

通过考院博物馆的展示,我们可以看到,古代的科举制度虽然已经成为历史,但它对中国文化与社会产生的影响是深远的。无论是“十年寒窗无人问,一举成名天下知”的激励,还是“春风得意马蹄疾,一日看尽长安花”的畅快,都让我们对古代读书人的坚韧与梦想充满了敬意。

新郑考院博物馆是历史与现代的交汇点,它不仅仅是科举文化的象征,更是我们今天理解过去、展望未来的窗口。走进考院,我们不仅是在走进一座建筑,更是在走进一段承载着无数梦想与希望的历史。

这座静谧的古老建筑,不仅见证了中国科举制度的辉煌,也向现代人传递了一种精神力量:追求梦想、坚持不懈。正如当年那些寒门学子不畏艰难、努力向上,今天的我们也应该以同样的态度面对生活中的挑战,勇敢追求自己的理想。

有关时光旅行的故事,总能引发人们津…[详情]

河南省旅游资讯有限公司 主办

河南省多纬网络技术股份有限公司 提供技术支持及独家负责媒体运营

网络视听许可证1609403号 豫ICP证号:B2-20040057 豫ICP备09015463号-1