题记:

这是一段自力更生的红色印记

这是一曲艰苦创业的时代战歌

这是一首团结协作的壮丽史诗

这是一部无私奉献的精神力作

红旗渠精神是我们党的性质和宗旨的集中体现,历久弥新,永远不会过时!----习近平

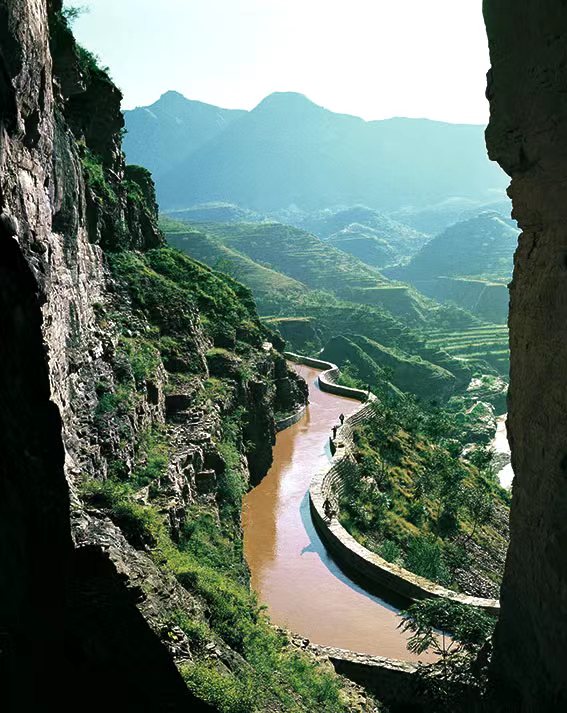

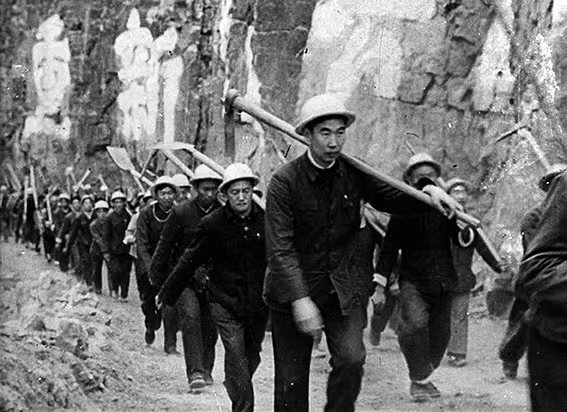

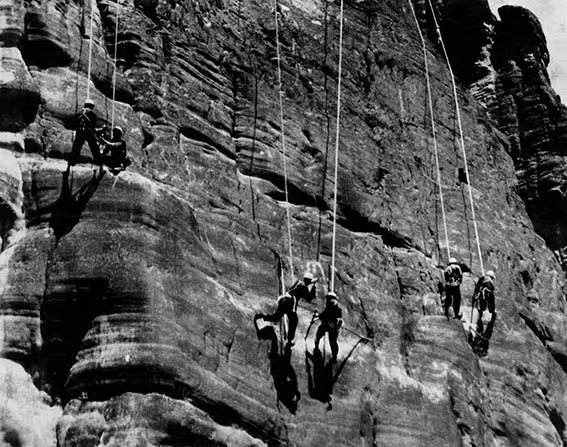

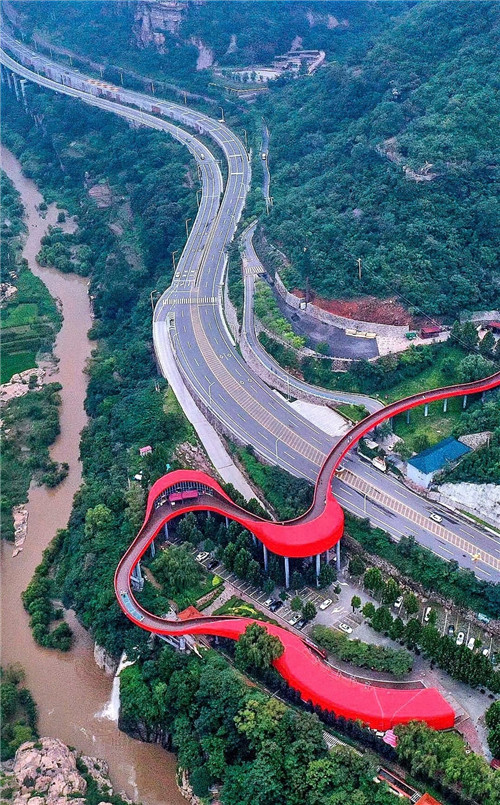

二十世纪六十年代,河南林县(今林州市)55万人民在党的领导下,硬是靠着一锤一钎一双手,绝壁穿石、挖渠千里,在壁立千仞的太行山上削平1250座山头、凿通211个隧洞、架设152座渡槽,建成了长达1500公里的“人工天河”红旗渠,解决了60万人饮水,54万亩耕地灌溉的问题,英雄的林县人民用自己的拼搏和汗水诠释了奋斗的真谛,也把中华民族的一面精神旗帜,插在了太行之巅。

一渠绕群山,精神动天下。

“自力更生、艰苦创业、团结协作、无私奉献”的红旗渠精神,在时代发展的实践中不断被赋予新的内涵。与井冈山精神、延安精神、西柏坡精神、焦裕禄精神一脉相承,是共产党人精神谱系和民族精神的重要组成部分,是马克思唯物史观在中国的生动实践,是中国共产党革命精神的鲜活案例,是中华民族伟大复兴的精神动力。

一、守望精神家园,感悟红色自信,挖掘渲染红旗渠精神的时代特色

历史是最好的教科书。以史鉴今,砥砺前行。红旗渠不仅仅是一条林县人饮水的渠、一项伟大的水利工程,她更是一个鲜活的生命,是有着无比丰富营养的精神家园,为广大党员干部勇攀高峰、争创一流、砥砺前行提供不竭动力。

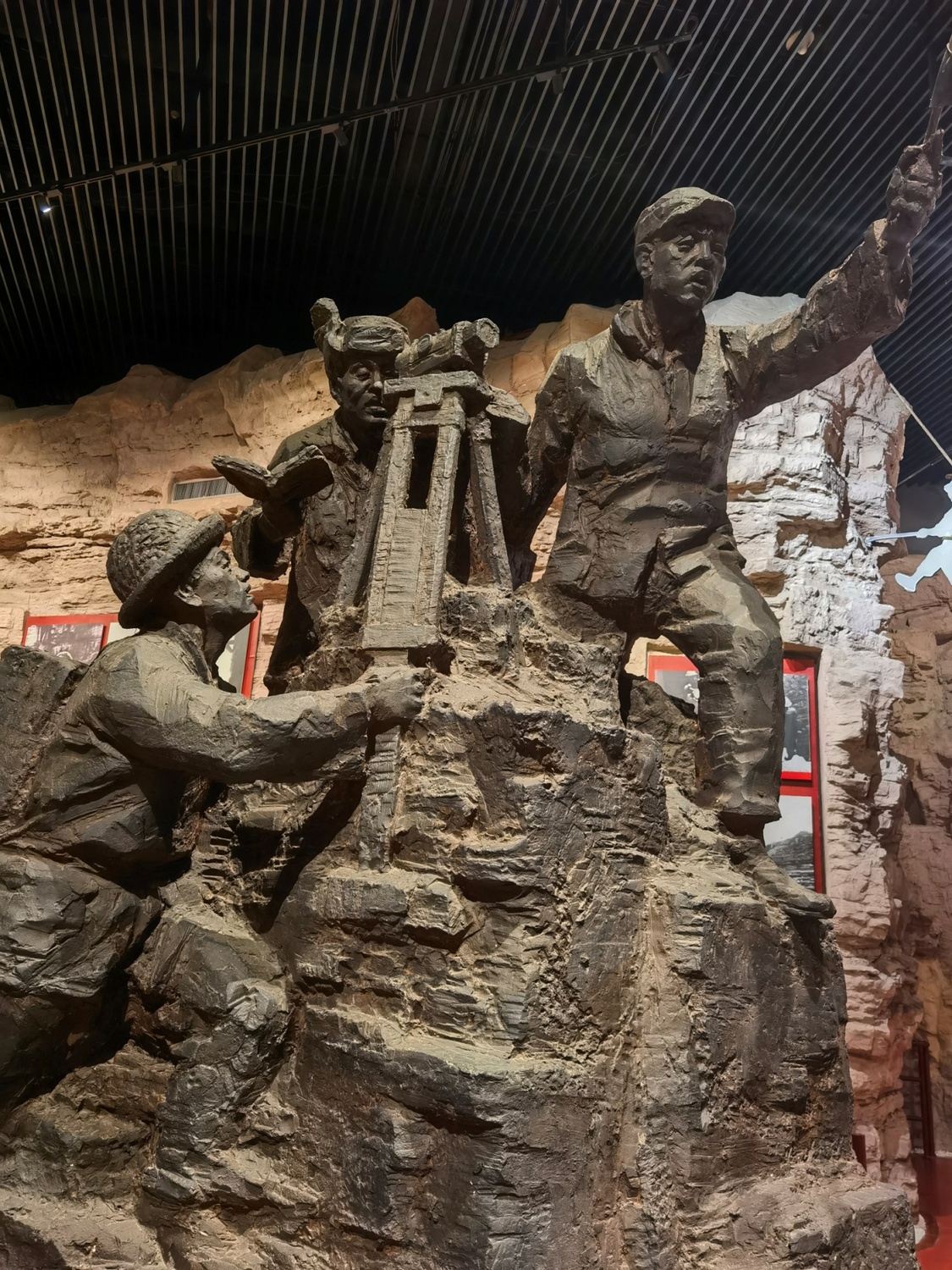

红旗渠精神彰显伟大的创造精神。红旗渠工程的每一个环节无不体现创造性、创新力!渠本来应该因地制宜,依山就势在河边修驻,红旗渠却行进在悬崖峭壁间,这是它不同于都江堰等水利工程的地方。万里长城建成就能抵御外来侵略起到作用,红旗渠修成不一定就能保证通水,因为水流落差不知会不会达到设计的八千分之一,但林县人创新不已,没有道路自己修,没有工具自己造,没有石灰自己烧,没有炸药自己蹍,没有水泥自己制,没有水平仪就发明了水鸭子,没有运输工具就发明了土罐车。在壁立千仞、结构破碎的太行山上,红旗渠的建设者们根据不同的地形地质条件,创造出不同的开挖方法:上开法、下接法、腰砍法、顺山开洞法……他们还因地制宜,发明出“明窑堆石”烧灰法,将石灰的产量由传统暗窑一次烧制几万公斤提高到明窑一次烧制数十万公斤。正是一种创新不已的精神动力,才使红旗渠成功修成,让漳河水穿越太行山、流入林州境内。

红旗渠精神彰显伟大的奋斗精神。“蓝天白云当棉被、大地绿草做绒毡、巍巍太行站岗哨、滔滔渠水催我眠”,红旗渠修建之初,后勤补给严重短缺,没有被子就找茅草代替,猪圈羊圈住满了人,就躺在麦地里,望着月亮数着星星酣然入睡。通过采访健在的修渠人,得风湿病的大有存在,与当年潮湿的环境不无关系。但他们无怨无悔,他们之所以努力奋斗就是为了下一代不再受苦受累。“崖当房、石当床,虎口崖下度时光,我为后代创大业,大渠不成不还乡”这就是当年修渠青年们在修渠工地举起拳头发出的铮铮誓言。早上天不亮就上工,中午吃了饭几乎不休息就继续干活,一直到天黑看见五指才下工。工地上时刻你争我赶,比比谁英雄谁好汉!

红旗渠精神彰显伟大的团结精神。自1960年2月11日那天,37000名民工浩浩汤汤奔赴太行山腰起,红旗渠再也没有孤独过,林县各村各个公社车推、驴驮、人扛,往前方运送物资;工业系统支开铁匠炉,建立工具修理组,还把大量的废弃轮胎拉到工地为民工掌鞋用;邮电系统负责架设通信线路,文化部门打竹板、响连天,组织文艺小分队活跃在工地上;新华书店送书到工地提供精神食粮;机关干部除了工作还要捐款捐物支援工地;家里老人妇女制土炸药;学生上下学路过工地也要捎上一块石头。可谓全党动员、全民动手,万众一心,众志成城,团结协作,使不可能变成了可能!

红旗渠精神彰显伟大的梦想精神。梦想是创造奇迹的精神动力!林县人之所以劈开太行山,引来漳河水,是因为心中有梦。十年九旱、颗粒不收、十室九空、民不聊生是旧林县百姓生活真实的写照。为了一曲千年水梦长歌,为了彻底解决老百姓吃水的问题,以县委书记杨贵为首的共产党人时刻不忘初心牢记使命,坚持以人民为中心,以人民对美好生活的向往为根本目标,相信人民,依靠人民,发动人民,与自然抗争十年,终于取得了从梦想变为现实的胜利。林县从此不再是荒岭秃山头、水缺贵如油,而是渠道网山头、清泉遍地流!

红旗渠精神展现伟大的时代担当。去过红旗渠的人都会发现,在长长的渠线上,每走上一段距离就会有一个责任碑,上面刻着不同村庄的名称。当年修渠时林县县委提出明确要求,30年内哪个责任段出了问题,就由承建的公社、生产大队负责维修。在外人看来,这仅仅是一个个村庄的名字。但是对于修渠的先辈来说,这是一份份顶天立地的承诺。立起石碑就是明确责任,正是缘于这份责任与担当,半个多世纪过去了,今天的红旗渠依然悬挂于太行山的悬崖断壁间,依然灌溉着沃野良田。近年来,林州市把志愿服务活动同红色精神传承紧密结合,把新时代文明实践志愿服务活动当成做好新时代群众工作的重要抓手,持续开展新时代文明实践活动,让这座精神之城风采愈显。林州市获评全国文明城市、国家卫生城市、国家园林城市、“绿水青山就是金山银山”实践创新基地等一大批国家荣誉,相继涌现了全国道德模范李江福、中国好人秦松山、骨髓捐献志愿者丁玲等一批先进典型,人人崇尚先进、学习先进、争当先进,“您是什么样子,林州就是什么样”在红旗渠故乡得到生动实践。

信念坚定是红旗渠精神的鲜明底色。红旗渠奇迹的创造,是林县人民坚定信念跟党走的结果。红旗渠修建伊始,就面临着既无大型的设备又无充足的资金,既缺乏专业人才又缺少相应技术支撑,同时还要面对“九峡十八断”的漳河水,面对悬崖绝壁连绵、险滩峡谷丛生的太行山脉,困难可想而知。正是凭着对党的绝对忠诚,才能团结动员起全县群众,十年如一日,锲而不舍、久久为功,创造“世界第八大奇迹”。

红旗渠精神是跨越时空、富有永恒魅力的人类精神高地。红旗渠精神昭示我们,只有坚定信念、拥护核心,才能走在前列、干在实处,凝聚起干事创业的磅礴伟力。

二、厚植红色底蕴,用活红色资源,弘扬光大红旗渠精神的价值取向

红旗渠可见、可触、可悟。红旗渠众多的现有资源,承载着光辉闪亮的历史记忆,是鲜活的价值观、是形象的教科书。每一处红旗渠工程都是无比生动的课堂,每一段红旗渠史料都是无比的珍贵教材,每一位健在的修渠人都是无比优秀的老师,每一件红旗渠文艺作品都是无比震撼的精神食粮!

强化阵地建设,补足精神之钙。饮水思源,思源励志。徜徉林州,人们可以耳闻目睹这样的情景:健身广场上红旗渠歌曲铿锵嘹亮,红旗渠纪念馆播放的红旗渠影像撼人心魄,红旗渠干部学院的道路两旁,高悬着红旗渠建设者的事迹和照片。林州街头、公园内,随处可见红旗渠雕塑。任羊成、李改云、张买江、郭秋英等红旗渠劳模走进课堂、广场和社区,讲述红旗渠故事。林州市利用红旗渠干部学院、谷文昌纪念馆、红旗渠纪念馆等党性教育基地,引导全市党员干部增强党性、牢记宗旨、提升本领,不断增强“四个意识”,坚定“四个自信”;依托红旗渠精神营地,通过各种形式的活动实践淬炼养成,在潜移默化中激励学生传承红旗渠精神,争做新时代奋斗追梦人;制定并落实《进一步弘扬光大红旗渠精神,争当新时代出彩林州人实施意见》,深入开展红旗渠“五个一”特色活动,引导干部群众每年读一本红旗渠的书、学一首红旗渠歌曲、走一回长渠,组织领导干部每年讲一堂红旗渠精神主题党课,发动干部群众开展一次新时代弘扬红旗渠精神大讨论。林州市还深入开展红旗渠精神进机关、进企业、进社区(村)、进校园、进家庭活动,使红旗渠精神成为全市人民克难攻坚、干事创业、创优争先的不竭动力。

抓好理论武装,把牢思想之舵。“困难面前怎么办?红旗渠精神找答案!”林州市新时代文明实践中心定期举办红旗渠精神专题讲座。依托全市20个新时代文明实践所、540余个新时代文明实践站,抽调政治素质过硬、理论功底扎实、宣讲经验丰富的理论宣讲专家、百姓宣讲员组建红旗渠精神宣讲团、“红旗渠故事会”志愿队等,面向不同群体、单位有针对性地开展“永远跟党走”演讲比赛、红歌大合唱、“我想对党说”、修渠老英雄现场讲故事、感党恩亲情寄语等系列活动,使红旗渠精神入脑、入心。

创新活动载体,讲好红旗渠故事。在市直学校开设微型红旗渠精神展览馆,构建红旗渠校本课程、活动课程和特色课程,以“月月有主题,周周有活动”为原则,组织学生开展专题教育活动,培养出数十支“红旗渠少先队讲解员”;拍摄制作专题片《太行浩气民族魂》、电影《红旗渠之归来仍是少年》《理想照耀中国》之《天河》《吴祖太》、电视剧《红旗渠》、话剧《难忘红旗渠》、音乐史诗剧《走近红旗渠》、少年版话剧《红旗渠》、长篇小说《大国工匠》、《人民的红旗渠》《旗帜》等一大批文艺作品,讲好红旗渠故事,传承红旗渠精神提供了丰富优质、生动鲜活的学习资源;积极探索加强红旗渠精神宣传扩大对外合作交流,实施红旗渠精神“百市千县”工程,加快林州经济社会全面发展,充分挖掘林州建筑企业和在外人员的优势,发挥各级党组织在扩大开放、加强协作、统筹资源的战斗堡垒作用,使红旗渠精神转化为全市人民干事创业谋求发展的强大动力。

三、传承红色基因,勇立时代潮头,实干践行红旗渠精神的核心要义

在红旗渠的修建过程中,林县人民顾全大局、团结协作、不计得失、无私奉献的意志品格也得以充分彰显。在林县,有4个地处边缘的公社不能从红旗渠中直接取水,即便是在能够受益的各个公社中,也有部分村不能将渠水引入。但是,这些不能受益的公社与村庄丝毫不计较得失,而是与受益地方群众一样,为红旗渠的建设付出一切。

日月不肯迟,四时相催迫。在这个属于奋斗者的新时代,人人都有追梦的权利,人人也都是梦想的筑造者。面对今天的攻坚克难,爬坡过坎,红旗渠精神就是我们最好的精神食粮。我们不禁自问:今天所遇到的困难是否难过修建红旗渠?今日所要攻克的难题是否需要十年之久?红旗渠精神告诉我们,新时代里,我们有手有脚有条命,天大的困难都能战胜,要以昂扬的斗志、奋进的态度去开拓创新;以自强的决心、坚持的恒心去努力奋斗。

近年来,林州市以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引,锚定创建全国文明典范城市目标,始终把“发动群众、改变林州”作为工作主线,大力传承弘扬红旗渠精神,突出抓常抓长,全面覆盖、全民参与、全程建设、全域巩固,群众获得感、幸福感、安全感不断提升,全市精神面貌和文明风尚迈入了新阶段。2020年获评第六届全国文明城市,2021年顺利通过中央文明办年度测评。

林州市认真践行以人民为中心的思想和党的群众路线,充分发挥领导干部以上率下作用、党支部战斗堡垒作用、党员先锋模范作用,持续完善社区“小区长-楼长-单元长”、村“党支部-党小组-党员”三级体系,层层动员,广泛宣传,特别以电视网络同步直播形式进行全民宣誓、全民动员,调动激发广大群众的林州“主人翁”意识,营造了“因你因我因他,有你有我有他,为你为我为他”的浓厚创建氛围。从群众感受最直接、影响最广泛的“清洁家园”“文明出行”等入手,四个班子成员率先干、领着干、带头干,当好“路长”“楼长”“指挥长”,坚持周四乡村振兴例会、周五志愿服务全民洗城、每月10日全民学习日工作安排,从机制到习惯到自觉,形成了“一城人动起来、一座城美起来”的创文实践共识。群众求变图变的意愿越来越强烈,干事创业的氛围越来越浓厚,积极投身经济建设、城市发展和社区事务,有力推动了全国文明城市创建常态化。

2022年是党的二十大召开之年,也是林州市高质量建设中等城市的关键之年。林州市委十五届三次全会通过了《关于高质量建设中等城市的意见》,明确了建设中等城市的整体思路、奋斗目标、发展支撑、重点任务等,绘就了高质量建设中等城市的美好蓝图。号召全市上下大力传承弘扬红旗渠精神,强化结果导向、问题导向,躬身入局、担当实干,一项一项抓推进,一件一件抓落实,全力以赴把“规划图”变成“施工图”,把“时间表”变成“计程表”,在高质量建设中等城市的新征程中阔步前行。

四、大力发扬红旗渠精神,踔厉同心,笃定前行

动人的故事催生高潮,当红旗渠故事会志愿者走进学校,为全体学生宣讲红旗渠精神思政课,激励广大学子传承弘扬红旗渠精神时,现场6000名学子齐声高呼:“永远跟党走!永远跟党走!永远跟党走!”

当姚村镇姚村“杨爱林志愿学习小组”红旗渠故事分享会进行到一半时。80岁高龄的老党员情不自禁的泪眼婆娑,言语坚定:“共产党就是咱的靠山,一定要听党话,永远跟党走!”

永远听党话,一心跟党走。我们党一经成立,就义无反顾地肩负起实现中华民族伟大复兴的历史使命,无论是弱小还是强大,无论是顺境还是逆境,我们党都初心不忘、矢志不渝,团结带领人民进行艰苦卓绝的斗争,创造了一个又一个彪炳史册的人间奇迹。这是中国人民奋斗出来的,也是党坚强领导和顽强奋斗出来的。在修建红旗渠的整个过程中,林县共产党人始终走在前面。从县委书记、县长到各级干部,都带头打起工具与群众一起干。林县的群众说得好:干部能够搬石头,群众就能搬山头;干部能流一滴汗,群众的汗水流成河。全县的共产党员、各级干部差不多全都到工地劳动过。可以说,没有共产党的领导,就没有红旗渠。

用好传家宝,答好赶考卷。在林州市,从党员干部到普通群众,红旗渠精神已经植入骨髓、嵌入灵魂。如今红旗渠精神已成为林州市每个家庭的传家宝。家家都有修渠人,户户都有修渠故事。林州市委紧紧抓住此特点,把红旗渠精神作为家风家训重要内容,使家庭这个元素充分激活,使每个家庭都成为红色家庭,激发干部群众学党史、扬家史、创新史的热情。林州各级党组织把学深学透红旗渠精神作为必修课,强化党员干部示范带动作用,把对党忠诚纳入家庭家教家风建设,引导亲属子女坚决听党话、跟党走。

奏好主题曲,吹响先锋号。“林县人生性强,后边来的要往前边放……”这是林州市《推车歌》里几句脍炙人口的歌词,朴素的话诠释了林州人不甘落后的竞争意识。近年来,林州市经济社会发展取得瞩目成就。林州市建筑企业突破1400家,建安产值稳定在1600亿元以上。特别是刚过去的2021年,全市GDP稳居全省第8位,综合实力连年位居全省前10,财政收入稳居全省前10位,居民储蓄存款稳居全省第2位,获得五个“国家级牌子”,群众幸福指数在全省县级位居第一……116万红旗渠儿女,用奋斗谱写了新时代林州发展最动人的篇章,有力彰显了“省市排头兵”的责任和担当。

“样样当先进、行行争一流”是红旗渠精神传人不变的追求,“人人都努力、林州更美丽”是红旗渠精神传人共同的心声。在开启全面建设社会主义现代化国家新征程中,高质量发展的林州需要传承和弘扬红旗渠精神。跨越式发展的林州更需要光大和践行红旗渠精神。新时期的林州正高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜,更加紧密地团结在以习近平同志为核心的党中央周围,在省委、安阳市委的正确领导下,不等不靠、躬身入局,披荆斩棘、勇开新局!

河南省旅游资讯有限公司 主办

河南省多纬网络技术股份有限公司 提供技术支持及独家负责媒体运营

网络视听许可证1609403号 豫ICP证号:B2-20040057 豫ICP备09015463号-1