愚公村因《列子·汤问》愚公移山传说而得名,位于济源市西北部,地处王屋山南麓。 近年来,该村依托绿水青山,把景区规划和当地发展相结合,带动村民吃上了“旅游饭”。就是这样的一个小山村,如何“变身”成为一些公司的总部候选地?7月21日,新华社对此进行了报道。

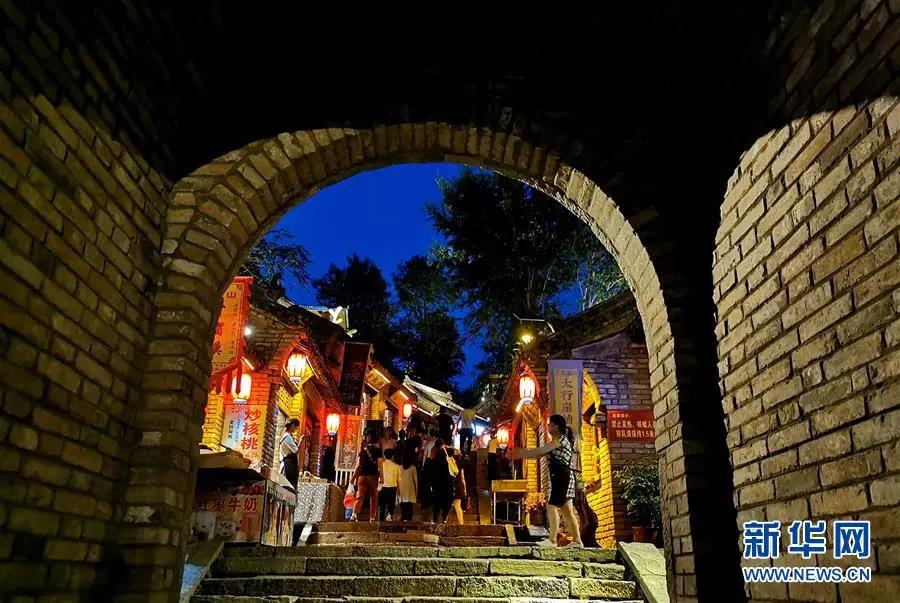

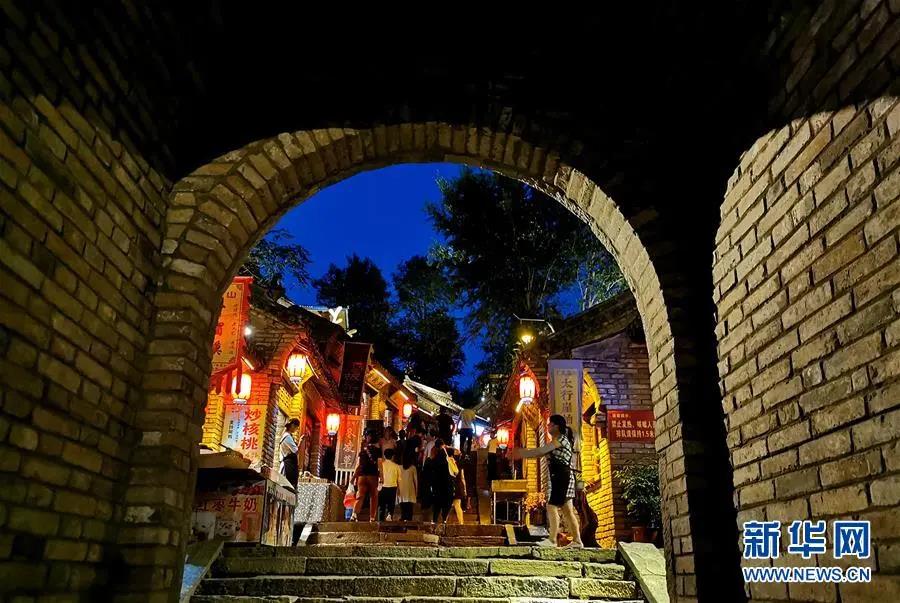

游人在河南济源愚公村王屋老街餐饮夜市点餐(6月30日摄)。新华社记者 朱祥 摄

王屋山脚下的河南济源愚公村是传说已久的愚公故里。寓言里“高万仞”的大山被神仙搬走,现实中的太行、王屋却搬不动、挪不走。

愚公村曾因交通闭塞而陷于贫困,祖祖辈辈土里刨食,看天吃饭。脱贫攻坚战打响后,愚公子孙传承愚公移山精神,搬掉贫困大山,发展乡村旅游,正朝着乡村振兴的目标奔跑。

愚公村约70%是林地,人均耕地不足1亩,地薄土贫,小麦亩产不到500斤。

踏进村民苗务成的院子时,他正靠在躺椅上看书,瞥见记者进院,忙把书扣在椅子上,起身迎了过来。

他家的院子很独特:靠山一间破败的窑洞,塌了一半;两边各一间墙体开裂的土坯房,贴了封条;一座新盖的砖房正对窑洞,客厅、厨房、卧室齐备。

三代住房共存一个院子,仿佛无声诠释着岁月的痕迹和时代的变迁。

“这是2018年危房改造时,政府帮忙新盖的房子。”今年69岁的苗务成很健谈,“老房子不让住啦,怕不安全。”

苗务成和老伴儿乔素平患有多种慢性病,三个女儿早已远嫁,老两口以前靠1.2亩薄田过活。

2017年5月,苗务成家被确定为建档立卡贫困户,享受医疗保障、光伏发电、危房改造、社会救助等11项扶贫政策。

“我是既享了政策的福,又沾了村里的光!王屋山景区需要临时工,村里就喊我去帮忙,一年能赚好几千元。”苗务成精气神很足,指了指放在椅子上的小说,“你看,物质生活好了,我也开始注重精神生活了。”

2019年10月,苗务成摘掉贫困帽。今年4月起,他又在村里担任护路工,每月有800元的收入。

“以前都是土路,坑坑洼洼。现在出门是公路,抬脚上公交。我把公路维护好,也算给村里的旅游事业做贡献。”苗务成说。

目前,愚公村还有建档立卡贫困户5户12人。愚公村党支部书记王石柱说,旅游发展的红利也会惠及他们,景区物业管理和劳务用工都可以为贫困户提供就业岗位。

晚上8时许,愚公村王屋老街灯火阑珊,游人如织。青砖,灰瓦,老榆古槐,仿佛时光倒流几百年。

王屋老街所处位置原是愚公村三门沟居民组。2014年,为对旅游提质升级,当地谋划实施王屋老街项目,要搬迁73户村民,但大家并不买账,王院就是其中一户。

51岁的王院见过世面,做过民办教师,承包过学校食堂,还当过水泥厂工人。后来因为老人生病,只好回家种地。

“当时我种西红柿,一亩地赚上万元。租出去一亩地才一千二,不划算!”王院把账算得明明白白。

“你能保证西红柿一直卖高价吗?”村干部的一句话让王院有点动摇,眼看村里种西红柿的人越来越多,可能供过于求。

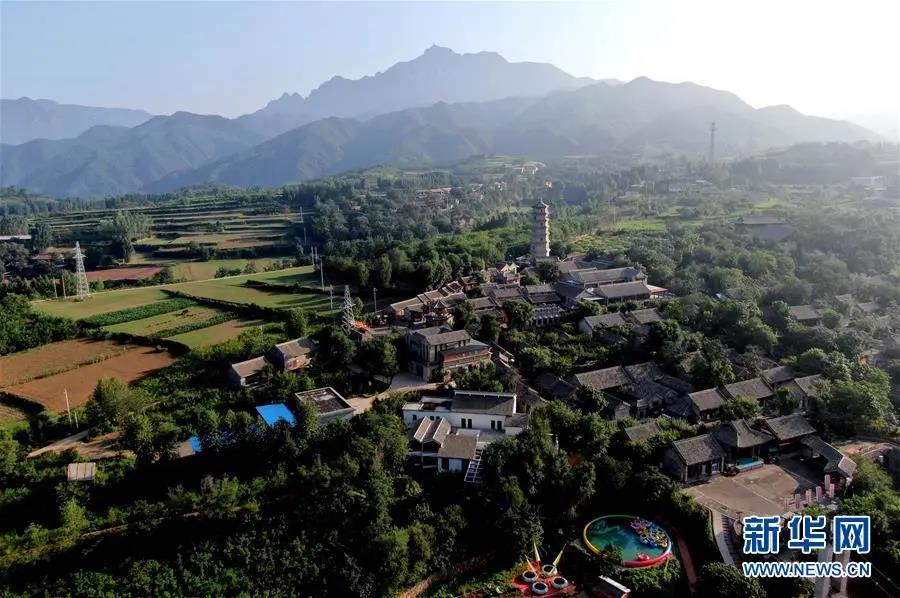

河南济源王屋山脚下的愚公村(6月30日摄,无人机照片)。新华社记者 朱祥 摄

“把景区规划和愚公村发展结合起来,融入全域旅游大格局,才是长久之计。咱们呐,不能只顾眼前利益,忘了子孙后代的未来。”前来劝说的村干部趁热打铁,阐明利弊。

王院思考了很久,最终决定吃“旅游饭”。随后几年,西红柿价格果然上上下下,起伏不定。

搬到安置区的王院,盖了一座三层小楼。2019年他赶在“五一”前把住家改成农家乐,和老街一起开业。

没想到老街人气火爆,开业四天迎来20多万名游客。“客房全部被预订,一个假期赚了5000多元。”

“有了风景,就有了‘钱’景!要发展还得有愚公的长远眼光,决不能像智叟那样目光短浅!”王院感慨。

王屋老街带动了景区“夜经济”。每当华灯初上时,源源不断的客源就涌向愚公村。

如今,愚公村10个居民组有7个吃的是“旅游饭”,农家乐从最初的4家增加到80多家,村里90%的收入来自旅游。

游客在河南济源愚公移山红色教育基地参观(6月30日摄)。新华社记者 朱祥 摄

6月30日在河南济源愚公村一家特色民宿拍摄的夜景。新华社记者 朱祥 摄

河南省旅游资讯有限公司 主办

河南省多纬网络技术股份有限公司 提供技术支持及独家负责媒体运营

网络视听许可证1609403号 豫ICP证号:B2-20040057 豫ICP备09015463号-1