王玄策是位英雄,是一位被历史湮没的英雄。

作为一个外交官,他干了一件惊天动地的事:一人灭一国。

但这件事在大唐帝国内部没有引起太大的反响,对王玄策来说,可能也不是一件多了不起的事,顺手而为罢了。

当他把阿罗那顺披枷带锁带回长安后,李世民很高兴,把阿罗那顺当做一个反面典型教育群臣:“夫人耳目玩于声色,口鼻耽于臭味,此乃败德之源。若婆罗门不劫掠我使人,岂为俘虏耶?昔中山以贪宝取弊,蜀侯以金牛致灭,莫不由之。”(《唐会要》)

国内臣民不认为王玄策是个英雄,因为他打仗也好、灭国也罢,跟唐帝国没什么关系。不过王玄策顺手干的第二件事就对唐帝国造成了最大的冲击——导致了一代英主唐太宗的驾崩。

王玄策在中天竺清理战利品时,有个叫那罗迩娑婆寐的僧人自称活了200多岁。王玄策觉得很是稀罕,就把他也带回国了。

初唐时期,佛法普兴,高僧东行是家常便饭。听说王玄策带回来一名“高僧”,唐太宗很高兴,李世民决定亲自审问。

这一审问不打紧,那罗迩娑婆寐声称自己长寿的秘诀在于炼制丹药。听了这话,李世民兴致大增,“深加礼敬,馆之于金飚门内,造延年之药”。

作为一代英主,李世民是不相信长生不老这种鬼话的。公元628年,他还曾专门就此发表过一次谈话:“神仙事本是虚妄,空有其名。”(《贞观政要》)

但此一时彼一时,在辽东作战负伤后,李世民为箭伤所困,生理上的伤痛加上年老体衰的心态改变,让他全然忘记了二十年前他曾嘲笑过的秦皇汉武,也开始一反常态地迷恋不老仙丹。

据《旧唐书》记载,公元649年四月,“上崩于含风殿,年五十二”。对于这位“天可汗”的具体死因,传统说法是死于痢疾,但史学家推测,李世民可能死于乱服丹药。《旧唐书·郝处俊传》云:唐太宗“服胡僧长生药,遂致暴疾不救”。

当然,我们不能把李世民之死归结到王玄策头上,乱服丹药的主因还是唐太宗自身的问题。但一次出使,能够改变两个国家的命运,王玄策的确非常具有传奇色彩。

【造像题记显露英雄印记】

也许是太过于传奇了,传奇得让后人只去瞩目他的事迹,而无法弄清楚传奇人物的本身。

王玄策生卒何年,已无人知晓。后来史学家只能从各种典籍中搜寻有关他的蛛丝马迹,去还原这个传奇人物。据《大唐西域求法高僧传》记载:“智弘律师者,洛阳人也,即聘西域大使王玄策之侄也。”这是唯一能确定王玄策籍贯的线索。

2011年3月14日下午,我行走在伊河边,对这位一千多年前的河南外交官产生无限的敬仰,同时感到无限的失落和遗憾。

当日下午3时,龙门石窟研究院石窟研究中心负责人路伟先生陪我前往龙门石窟宾阳三洞。

王玄策一生官运不佳,名声不大,其历史功绩一直为历史湮没。新中国成立前,冯承钧先生曾著《王玄策事辑》。新中国成立后,敦煌研究院孙修身等人对王玄策进行了发蕴钩沉的工作。上世纪50年代,有关部门曾在龙门石窟发现了王玄策造像题记。

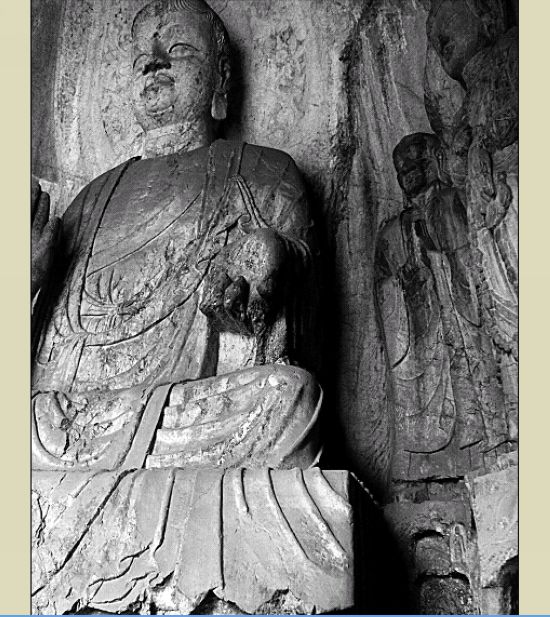

路伟先生小心翼翼地打开护栏,我们蹑手蹑脚地走进宾阳南洞。宾阳南洞开凿于北魏时期,主佛为阿弥陀佛,主佛两侧,是唐代开凿的大大小小的造像题记。

有唐一代,不少官员信奉佛教,在龙门诸多石窟中造像题记。王玄策造像题记立于主佛左下方。路伟先生小心地拂去洞壁上的灰尘,露出不甚清晰的字样。“上世纪50年代整理时,测定造像题记高25厘米,宽17厘米,上面共三十二字,为‘王玄策□□□□□□□下及法界众生敬造弥勒像一铺麟德二年九月十五日’。”路伟先生说,旁边的石龛内的弥勒佛像已经残破,甚为可惜。

根据史料记载,麟德二年,王玄策曾在洛阳敬爱寺指挥塑造了弥勒佛像。龙门石窟造像题记的发现,让我们对王玄策这位传奇外交官多了一些更直观的了解。

和宾阳南洞内的阿弥陀佛像相比,王玄策造像题记躲在角落里,不为人知。我想拍下造像题记,但洞内佛的影子笼罩着,让人难以看清角落里的王玄策造像题记,几次变换机位,都没有拍出一张满意的照片。

龙门石窟,世界文化遗产,如同历史上的大唐帝国一样,繁华如锦绣。王玄策如同他当年留下的造像题记一样,在帝国的光环之下,默默无闻,以至于人们难以想到,在龙门石窟的雄伟之中,隐藏着一位英雄的印记。

【中印文化交流的先行者】

如今,王玄策在网络的走红,被网友称为“史上最牛外交官”,也算是迟到的慰藉。

网友们赞扬王玄策,看重的是其“一人灭一国”的传奇经历,这样的功绩,对于外交官来说,只是“副业”,王玄策真正的伟大之处,也是史学家们遍寻史籍所查证的,是这位外交官四度出使印度的光辉勋业。

东西方交往在隋唐之前一度跌入低谷,隋朝建立后,东西方交往进入活跃期,曾有四十多个国家的使臣到中国,但印度一直没有来使,“诸国多有至者,唯天竺不通,帝以为恨”。(《旧唐书》)

公元641年,中天竺使臣来到长安,受到了唐帝国的欢迎。

公元643年,在印度使者第二次来唐朝后,李世民决定派使臣回访。李义表为正使,王玄策作为副使,使团共二十二人。李、王等人到印度后,“尸罗逸多遣大臣郊迎,倾城邑以纵观。焚香夹道,逸多率其臣下东面拜受救书,复遣使献火珠及郁金香、菩提树”。(《旧唐书》)

唐使团还到印度诸国观光游览,并在著名的奢阁崛山勒铭,在圣地摩诃菩提寺立碑,进行纪念活动。王玄策的第一次出使历时两年。

作为唐印文化交流的先行者,王玄策的第二次出使持续了一年左右,扬名异域,被后人称颂。

由于有了两次出使的丰富经验,而且在印度半岛威名远扬,公元657年,唐帝国再次派出使团时,王玄策当仁不让地当了一次正使。这一次的主要任务是,奉旨送佛裂装到泥婆罗国西南的颇罗度来村。王玄策第三次出使的时间最长,前后大约有四年。

王玄策等人游历了很多地方,遍览佛教圣迹。公元659年,王玄策一行来到婆栗阁国访问。第二年,使团又一次参观摩诃菩提寺,并且立碑纪念所谓“圣德”。

根据《法苑珠林》等资料的记载,王玄策此次访问更多的是有关佛教的文化交流。“边毕试国古王寺有佛顶骨一片,广二寸余,色黄白,发空分明”,王玄策这次出访,将这片佛顶骨迎回国内。

【创造中印交通史的奇迹】

对于这三次出使,史料记载比较准确,史学界没有疑义,但王玄策的第四次出使印度,以前的史学家多持否定态度。近年来,随着史料、文物的发掘整理,以季羡林先生、兰州大学历史系陆庆夫先生和敦煌研究院的孙修身先生等为代表的史学家支持“四使说”。

根据“四使说”,高僧玄照长年求法天竺,颇具大名,受到唐使王玄策的重视。王玄策回到国内后,向皇帝汇报了玄照的情况。公元662年,王玄策奉旨接玄照回国,“五月之间,途经万里”,找到玄照,返回了国内。

这段出使经历,《唐会要》、《法苑珠林》等没有记载,仅在《大唐西域求法高僧传》中有叙述。这个孤证,让很多史学家对“四使说”持怀疑态度。

一个重要原因就是《法苑珠林》收录的王玄策《中天竺国行记》残文,其中有“三度至彼”、“三回往彼”、“前后三度”的记载,这是和四使印度相矛盾的。但陆庆夫先生认为文中提到的“三”仅指三次“游览”圣迹,而王玄策的第四次出使任务紧急,来去匆匆,显然无法游览,三次游览并不能否定四次出使。目前,越来越多的学者接受了“四使说”。

王玄策在短短二十多年间,代表唐帝国四次出使印度,这不仅是中印交通史上的奇迹,就是在整个中西交往史上也是少有的。

王玄策几度出使印度,大大增进了两国人民之间的相互了解和友谊,使中印关系发展到一个全新阶段。据《新唐书》记载,开元八年,当唐帝国和吐蕃、大食交恶时,南天竺甚至组织战象、兵马,要求助唐讨吐蕃、大食,被玄宗皇帝命为“怀德军”,这可以称作是中印友好关系的佳话。

- ·[交通]7条隧道贯穿中州大道 为老城与新区“解

- ·[交通]BRT车道多处受损太颠簸 整修还靠“打补

- ·[交通]十几对列车晚点 铁路局微博公布消息并致

- ·[天气]本周雷阵雨与高温并存 局部将有高温闷热

- ·[天气]今明河南省十市有暴雨 未来三天依然阴雨

- ·[交通]中州大道综合整治工程开工