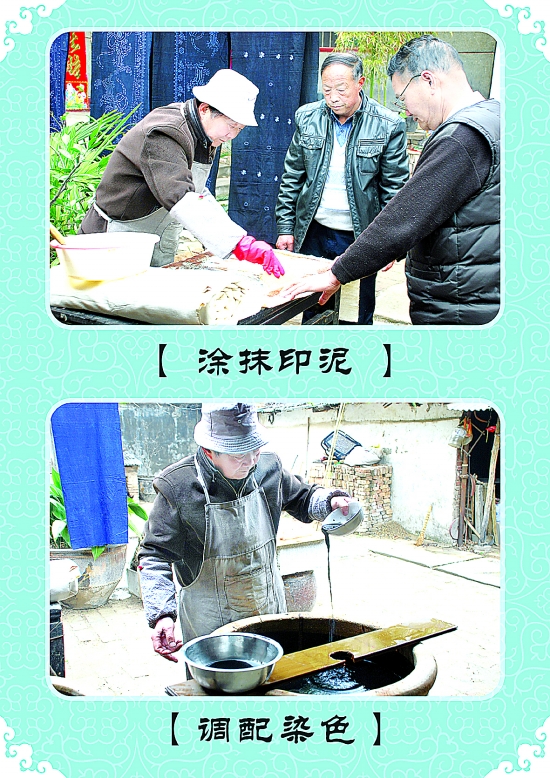

刘汉忠正在调配染料 资料图

朱秀云正在使用捶草印花技艺染布

在遥远的农耕社会,勤劳智慧的豫西人民结合本地自然风貌与特色物产,巧手创造了地坑院、捶草印花、豆花印染、棚口扎制等独特技艺,这些技艺经过一代代传承,成为一笔无价的财富。近日,记者采访了这些传统技艺的传承人,近距离感受它们历经岁月洗礼,却依然光彩无限的独特魅力。

地坑院里“门道”多

“进村不见房,闻声不见人”是陕县黄土塬上奇特民居地坑院的特点。20世纪前期,德国人鲁道夫斯基在《没有建筑师的建筑》一书中,最早向全世界介绍了中国的“下沉式”窑洞——地坑院。

陕县西张村镇人马寨村的王四虎、王润牛同是65岁,同是国家级非物质文化遗产——陕县地坑院营造技艺的传承人。“地坑院受传统文化影响,从选址、定坐向到施工、扎门窗、盘锅头,建造十分讲究。”王四虎介绍,最初的选方位是关键环节,其次是造地形,按照阴阳方位决定主窑的位置。“之后,我们会根据土地面积大小决定开几孔窑洞,一般都是12孔或8孔。”王润牛说,“不同宅院内各个窑洞的方位和用处都有不同设置,以求家宅财源不断、人丁兴旺、世代平安。”

地坑院营造技艺不仅历史悠久,而且具有较高的建筑学造诣。王四虎介绍,地坑院四周砌有拦马墙,不仅能防止雨水流入院内,还能防止人、畜掉入院内;地坑院中间挖的渗井可以防止雨水灌入窑洞;地坑院内的“通灶炕”,在冬季时可以让饭熟炕热,一举两得……

王四虎称,在所有程序里最难的要数刷窑:“一是尺寸不好定,二是弧度容易刷走形。现在能熟练运用这项技能的人不多了。”他表示,现在村里许多年轻人都不愿学习这项技能,最年轻的工匠也已40多岁了,但他对地坑院营造技艺的未来仍充满信心:“2010年,陕县文化局在人马寨村修建了一座地坑院,对修建过程进行了全程记录;2013年,地坑院营造技艺又入选国家级非遗项目,我感受到了国家和各级部门对这项技艺的重视。”

王润牛感慨地说:“这是祖辈们智慧的结晶,以后我准备多找几个对这项技艺感兴趣的徒弟,好好把它传承下去。”

捶草印花最环保

陕县西张村镇人马寨村有“三宝”——地坑院、虢州澄泥砚、捶草印花技艺,前两个知名度很高,捶草印花技艺却鲜有人知。

捶草印花技艺是一种印染技艺,一般采用当地特有的“芊棒棒草”,把它们夹在白棉布中间,摆成自己喜欢的图案,用棒槌敲打,草的叶脉纹路就渗印在白布上,然后加以固色,一块绿色环保、纯手工的花布就做好了。这种印染技艺相传起源于明清时期,历经岁月流转差点失传,近几年,村中热爱民间艺术的妇女朱秀云经过潜心研究,终让其“重出江湖”。

“小时候妈妈用这技术给我做的花衣服总让我念念不忘,按照模糊的印象,我染出的布总不太成功。”朱秀云说,为了整理出这种技艺,她一边反复做实验,一边四处走访掌握该技艺的老人。几经辗转,朱秀云终于找到了捶草印花技艺的诀窍:必须用家纺土棉布和“芊棒棒草”,如果需要其他底色的花布,那就要对图案进行固色,用毛笔蘸上矾水描绘图案,然后放置到调好颜色的染料锅里煮十几分钟,这样染出来的布底色就变成了红色、蓝色、紫色等,而先前捶打上去的草叶图案就成了黑色。

2011年,朱秀云被确定为河南省非物质文化遗产项目——中原棉布印染技艺(捶草印花技艺)代表性传承人。此后,这项独一无二、极具地域特色和艺术价值的印染技艺再次受到世人关注。

如今,朱秀云用这种技艺做出手包、团扇、文化衫等,让捶草印花工艺再次焕发青春,许多艺术家慕名前来学习。“去年5月,清华美院的杨阳教授带着他的几个研究生来我家学习。他写的关于捶草印花技艺的论文还发表到了国际刊物上。”朱秀云说。

目前,朱秀云正从布料、颜料等方面入手,希望能做出更加环保、自然的花布。同时,朱秀云还在广收徒弟,准备将这项技艺更好地传承下去,“这是老祖宗宝贵的精神文化遗产,应该被后人广泛知晓并传承下去”!

豆花印染学问大

“我家染坊在灵宝开了100多年,质量口碑皆是一流。”提起自家染坊昔日的兴盛,67岁的刘汉忠满脸笑容。如今,他是河南省非物质文化遗产项目——棉布豆花印染技艺的代表性传承人。

刘汉忠介绍,棉布豆花印染的两个关键元素是“印花版”和“印花糊”。“印花版”是用3层牛皮纸刷桐油黏合而成,再用特制的刻刀雕出不同的镂空图案;“印花糊”是将豆腐和超细的熟石灰粉按一定比例搅拌均匀,发酵24小时以上制成。印花时一人拉布,一人压版,一人涂印花糊。“三人必须把握节奏,相互配合,否则很容易染坏。”刘汉忠说。然后经过晾晒,印花糊就会凝固在布料上,就进入了染色环节。刘汉忠告诉记者:“染色也是一门学问,我家还有祖传口诀,说的是如何确定染料是否调制成功以及染布时的动作要领。”染完的布在清水中轻揉脱去浮色,晒干后搓掉印花糊,用棒槌捶平布面,即成一匹匹朴素又美丽的印花布。整个印染过程要持续三四天。

刘汉忠回忆道,在工业化生产还不发达的年代,豫西地区人们多用印花布来做被面、床单等给新人贺喜。到了1980年,他家的染坊关了门。“大伙儿都去市面上买布,没人来染布了,经营不下去了。”刘汉忠遗憾地说。

2012年1月,棉布豆花印染技艺被列入省级非遗名录,次年,刘汉忠被确定为此项技艺的代表性传承人。“非常感谢国家的重视,我要打破过去家族式的经营模式,只要有年轻人对豆花印染感兴趣,我都愿意免费教他们,而且我想再用电脑设计一批富有时代感的印花版,让古老的豆花印染焕发出新的活力,不能让老祖宗留下的绝活失传。”刘汉忠充满信心地说。

- 灵宝市汉山景区公开招聘工作人员 2015/1/23 9:16:39

- 灵宝市燕子山景区积极谋划2015年工作 2015/1/23 9:15:57

- 灵宝市函谷关景区2015年工作突出“四个着力” 2015/1/23 9:15:10

- 渑池县仰韶文化博物馆喜获“2014年度三门峡市文明旅游景区”称号 2015/1/15 17:08:15

- 陕县举行陕州地坑院景区规划提升方案汇报会 2015/1/9 8:36:12

- ·[交通]7条隧道贯穿中州大道 为老城与新区“解

- ·[交通]BRT车道多处受损太颠簸 整修还靠“打补

- ·[交通]十几对列车晚点 铁路局微博公布消息并致

- ·[天气]本周雷阵雨与高温并存 局部将有高温闷热

- ·[天气]今明河南省十市有暴雨 未来三天依然阴雨

- ·[交通]中州大道综合整治工程开工