2023年五一期间,平顶山市博物馆《唐宋遗韵》专题厅展出了郏县广庆寺大雄宝殿出土的宋代释迦摩尼石造像,人们争相目睹这尊全国仅存,见证着苏东坡葬郏时政治境遇、葬礼和斋宴的珍贵文物。随着讲解员的讲解和导引,参观者穿越历史的隧道,体验那“文星落处天地泣”的时光画面,品一场“文化盛宴”。

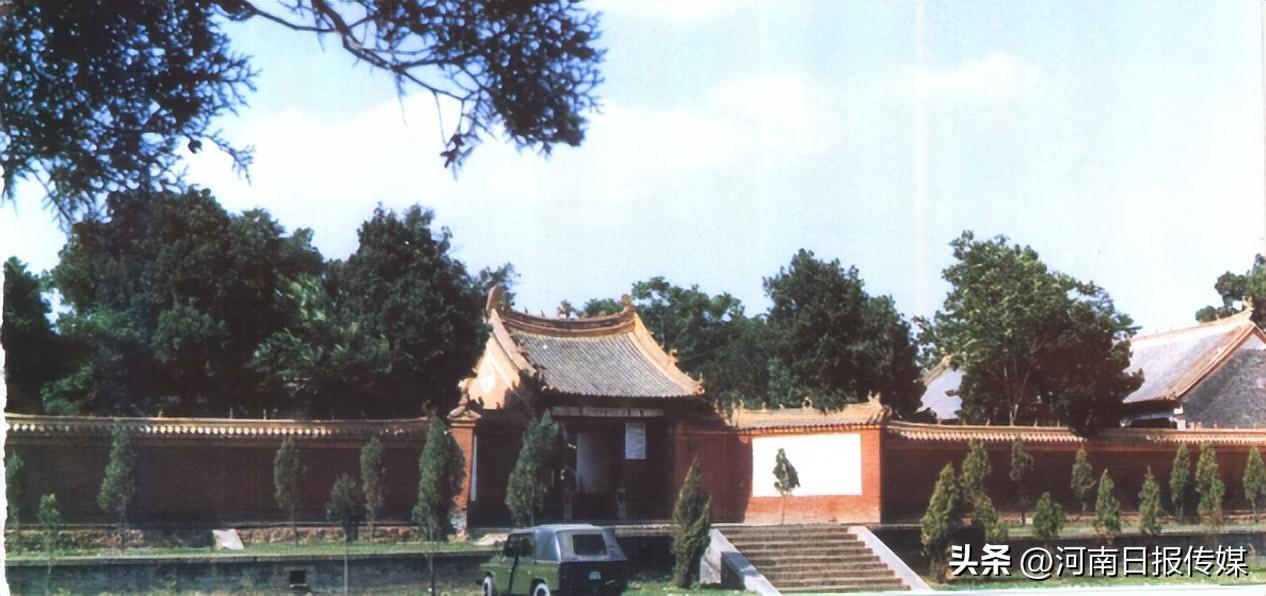

广庆寺外景

一代文豪、眉山苏东坡是北宋建中靖国元年(1101年)七月二十八日因“瘴、暑相寻”病故于常州,次年闰六月二十五日葬于河南郏县小峨眉山,广庆寺就位于苏坟西南300米的地方。

一、苏轼葬郏时“在所当诛”的政治境遇

宋哲宗元符三年(1100年)一月十二日,哲宗驾崩,徽宗赵佶继位,向太后(神宗皇后)权同听政。二月二十六日,苏轼以“登极恩”移廉州(州治在今北海市合浦县廉州镇)安置;四月二十一日又以生皇子恩诏授苏轼舒州(州治在今安徽省潜山县梅城镇)团练副使、永州居住。十一月一日再授朝奉郎、提举成都府玉局观,外州军任便居住。苏轼五月中旬接旨移廉州,七月四日至廉。八月二十四日接到舒州的任命,二十九日离廉,途中十一月下旬在英州(州治在广东省英德市得旨。苏东坡《提举玉局观谢表》收入《苏轼文集》卷二十四。

次年正月,向太后去世,徽宗改年号“元符”为“建中靖国”,以蔡京为尚书左仆射兼门下侍郎。是年,苏东坡度岭北归,正月抵虔州,五月至真州(今江苏仪征)。因暴病,瘴毒大作,止于常州。六月,苏东坡作《乞致仕状》(《苏轼佚文汇编》卷一p2340-2341)。

苏东坡在常州上《乞致仕状》前的一个月,即五月四日,徽宗下诏追削元符三年(1100年)授于的官职。据《宋大诏令集》第210卷载,其圣旨全文如下:

故朝奉郎苏轼降崇信军节度行军司马制:敕,尔早由艺文,擢置儒馆,曾以谤讪抵罪,神考赦而不诛。元祐之间,躐登华近,扶持亲党,鼓倡群邪肆为诋诬,以逞怨望。绍圣投之荒裔,聊正典刑。昨乃误恩,复还朝著。推原罪慝,在所当诛。追削故官,置之冗散。庶其党类,知所惩创。可。

据傅藻《东坡纪年录》:东坡“以疾老告于朝,以本官致仕(退休)”。一个月后,即七月二十八日病逝。这就是说,东坡生前最后一个职务是:崇信军节度行军司马。其“追削故官”为 朝奉郎,官阶为正六品上。崇信军节度行军司马为节度使的参佐,从八品,给半俸,不得签书公事。崇信军治所在今湖北随县。从诏令的“推原罪慝,在所当诛。追削故官,置之冗散”以使“庶其党类,知所惩创”,似可大致窥看出苏轼葬郏时的政治境遇。

二、苏东坡葬郏的葬礼

清王文诰《苏诗总案》为苏辙所作《亡兄端明子瞻墓志铭》中之“太学之士数百人相率饭僧慧林佛舍”句作注:

诰案:张端义《贵耳集》云,苏轼会葬有斋宴,李方叔作致语:皇天后土知平生忠义之心,名山大川还千古英灵之气。叶梦得在许昌时,志《亡兄子瞻墓志铭》犹未出。以此考之,则慧林佛舍当在郏城。子由告迁同安君槥,所谓“往寓其堂,以须兄至者”,即其处也矣。绍兴九年诏赐苏轼坟寺为旌贤广惠寺,即此佛舍。其用宰执例,亦异恩也。此数百人,信为会葬之人。

从王文诰注文可知,会葬(参加葬礼)的寺僧和太学生数百人,葬礼结束后举办有会葬斋宴。李方叔作致语。李廌,字方叔,苏门六君子之一,《宋史》有传。清王文诰《苏诗总案》在苏轼研究史上,以资料翔实、考核精密著称。

王文诰在注中提到的《贵耳集》作者张端义,字正夫,自号荃翁,河南郑州人,寓居苏州。宋理宗端平初年应诏上三书得罪,被谪韶州(今广东韶关)安置,其《贵耳集》为贬谪韶州时所作。张端义《贵耳集》四库全书有提要,其校点本收入郑州古都文化丛书,由中州古籍出版社2005年4月出版。

苏轼葬礼上太学生献有挽祠、挽诗,作者为廖峣,福建顺昌县人。光绪《顺昌县志》卷六载:廖峣,字次山,元符间人。太学属苏轼卒。诸生以峣工于文,推为挽祠。又自为诗悼之,语皆绝妙。著有《云溪集》十卷。

参加苏轼葬礼的数百太学生具体组织者为“素不识公”的侯秦、杨选。陈师道《后山谈丛》卷六《太学生为苏轼饭僧》条载:

眉山公卒,太学生侯秦、武学生杨选,素不识公,率众举哀,从者二百余人。欲饭僧于法云,主者惟白下听。惠林佛陀禅师闻而招之。

文中的“饭僧”即王文诰所称的“斋宴”。陈师道(1053~1102),字履常,一字无己,别号后山居士,彭城(今江苏徐州)人。哲宗元祐时,由苏轼等推荐,为徐州教授,后历任太学博士、颍州教授、秘书省正字。一生安贫乐道,闭门苦吟,家境困窘。陈师道是苏门六君子之一,江西诗派重要作家,有《后山集》《后山诗话》传世。

三、苏轼葬郏的斋宴

苏轼坟墓西南300米处的广庆寺为苏轼葬礼会葬斋宴举办地。会葬斋宴由与苏轼素不相识的数百名太学生集体赞助。苏辙在《亡兄端明子瞻墓志铭》中称之为“饭僧”。据广庆寺顺治十六年(1659)六月所立《重修山门碑记》载:“郏邑西北有尚瑞里峨眉山,苏坟在焉,广庆寺因而达焉,创之者宋代仁宗敕修。”

“宋仁宗敕修”并非宋仁宗诏敕修建,而是寺院取得合法地位的时间在宋仁宗时期。合法与不合法是以有无皇帝敕额为标准。无敕额者可随时加以取缔或拆毁。 李焘《续资治通鉴》卷九十一有载:真宗天禧二年(1018)四月,乃令具备屋宇三十间以上,且有佛像、功德、僧尼住持者均赐额;至于名山胜境或高尚庵岩之寺院,虽屋舍未满三十间,若有佛像者亦一体颁赐。仁宗嘉祐七年(1062)九月,帝病笃,乃诏天下系帖(登记有案)存留无额寺院皆特赐名额,四京(东京开封府、西京河南府、南京应天府、北京大名府)管内无系帖而舍屋在百间以上者亦赐额,得额者达千余所之多。由此可知,广庆寺院的创建时间至迟在嘉祐七年(1062)之前。崇宁元年(1102)四月二十三日苏迈护其母王闰之灵柩从开封往郏城安葬,灵柩过颍川(今河南许昌),苏辙率家人路祭作《再祭亡嫂王氏文》文中说:“茔兆东(西)南,有佛有僧,往寓其堂,以须兄至,归于丘林。”王润之(1047~1093),字季璋,王介女,王弗堂妹,1068年2月嫁给苏轼作继室,生苏迨、苏过,封同安郡君,亦先苏轼卒。

《建炎以来系年要录》卷一百三十二载:“诏赐汝州郏城故资政殿学士苏轼坟寺以旌贤广惠为名,以孙礼部侍郎符援范镇家赐刹例,有请故也。”

《宋史翼·苏符传》载:“九月试尚书礼部侍郎兼资善堂翊善奏请:郏城苏轼坟寺援范镇例赐名。宋孝宗诏敕:郏县苏轼坟寺以旌贤广惠为名。”坟寺住持僧享有受赐紫赐师号、敕度僧尼的优待,拥有优免科差敷配的特权。宋代坟寺宗教地位仅次于帝后的陵寺,除负责看守坟茔外,又须于忌日、生辰设祀献供,春秋二季并须祭扫。主要在藉宗教作用为祖先祈冥福,并表达子孙之孝思,与佛教之福田思想关系颇深。

元至正年间,广庆寺僧又在寺中建三苏祠,乡贡进士曹师可撰文、颍上县理儒学正贾彬书丹、石工梁栋镌刻。这通石刻的碑题为:三苏先生祠堂之记,由寺僧从敏立石于三苏祠堂卷棚东侧。广庆寺内至今还保存有两通清代为奉祀生所立的碑刻。

三苏园外三苏像

眉山继苏轼、苏辙兄弟之后,明正统、景泰年间又出现的一代兄弟进士吴中、吴节,兄弟俩个先后任职河南。吴中,字行准正统十年(1445)乙丑科进士,天顺四年(1460)十一月年由福建按察副使升任河南按察使,檄令汝州、郏县修葺三苏祠墓,以备致祭,可惜工程尚未就绪,天顺五年致仕返蜀。其弟吴节,字行验,景泰五年(1454)甲戌科进士。成化十二年(1476)十二月由岳州(今湖南岳阳)知府升任河南右参政。到任之后即赴郏县拜谒苏坟,并作诗四首。其一曰:“心源落落怀先哲,王事劳劳不自由。有幸一杯桑落酒,临风和泪奠封丘。”表达了自己对乡里前贤的怀念之情。其二曰:“小眉山下草芊芊,十亩荒丘葬二贤。读罢残碑望西蜀,故家乔木尚依然。”慨叹苏坟失修,决心落实长兄的心愿。成化十七年六月升任河南右布政使,成化十八年十二月又晋升左布政使。吴节在布政使任上,为使修复三苏祠墓之事尽快落到实处,以率先捐出自己的薪俸,吴节修复工程于成化十八年七月起动,历时九个月,来年三月竣工。又清出由当地里豪侵占680亩寺田交给广庆寺僧经营,以其收入供祭祀之用,胡谧为之撰的《重修三苏祠墓记》收入成化《河南总志》卷十九。据郏县广庆寺今存明刘济《重修苏坟广庆寺记》碑载:

成化十八年方伯吴公葺其莹域,寺之僅存者,钧台弥陀寺性会、法云主持乃修佛殿,其徒又完其备。

文中的“方伯吴公”是对吴节敬称,明布政使尊称“方伯”。今广庆寺大雄宝殿即为吴节在任河南布政使时修葺苏轼茔域保存至今的宫殿式过厅建筑。大雄宝殿三梁起架,斗拱九脊歇山顶,排山列角,梁、檩、掾、楹均有彩绘。

郏县广庆寺大雄宝殿出土的宋代释迦摩尼石造像

1967年,以广庆寺为校舍的苏坟寺学校师生在整修教室时,在大雄宝殿这座明代建筑中发现并出土这尊宋代释迦摩尼石造像,上交县文物所。造像由莲花底座、坐立式佛像、类椭圆形佛背光三部分组成,类椭圆形佛背光是宋代佛像显著特征。石造像通高99厘米,底座长42.5厘米、宽34厘米、高12厘米,为国家二级文物。

河南省旅游资讯有限公司 主办

河南省多纬网络技术股份有限公司 提供技术支持及独家负责媒体运营

网络视听许可证1609403号 豫ICP证号:B2-20040057 豫ICP备09015463号-1