我们中的一些人到了一处名胜,总喜欢留下自己的“墨宝”,在一些古迹上刻下某某到此一游,近日才发现这种恶习并不是我们现代人才有,早在宋代有些文人也有这种“嗜好”。

在汉光武帝陵西侧的光武祠,有一通巨碑,这就是闻名遐迩的大宋碑。这通石碑是宋代开国皇帝赵匡胤派人修复光武祠时所立。碑额是“大宋新修后汉光武皇帝庙碑”。宋太祖赵匡胤在开国之初,派人整修历代帝王之陵,还派人守陵,并时时祭祀,这通石碑就是在这种情况下所立,当时汉光武帝陵得以重修,围墙新设,庙宇初立,柱国将军苏德祥奉诏撰文立碑以记其事,苏德祥是宋太祖建隆四年的新科状元,通儒学,工诗文,自然是妙笔生花,碑文写得是对仗工整、清新流畅,而且文辞优美、气势磅礴,堪称碑文中的经典之作。他文中盛赞刘秀是一个“无兵而起、无位而兴”的布衣天子,而且是”易凶岁为丰年,变乱世为治世”的一代明君。而宋太祖赵匡胤这“制前古未行之礼,旌历代有道之君”的盛举也将流芳千古。这通石碑以其规模之宏伟、文辞之优美、书法之工整、史料之丰富、保存之完好,当之无愧为汉光武帝陵所有石碑中的瑰宝。

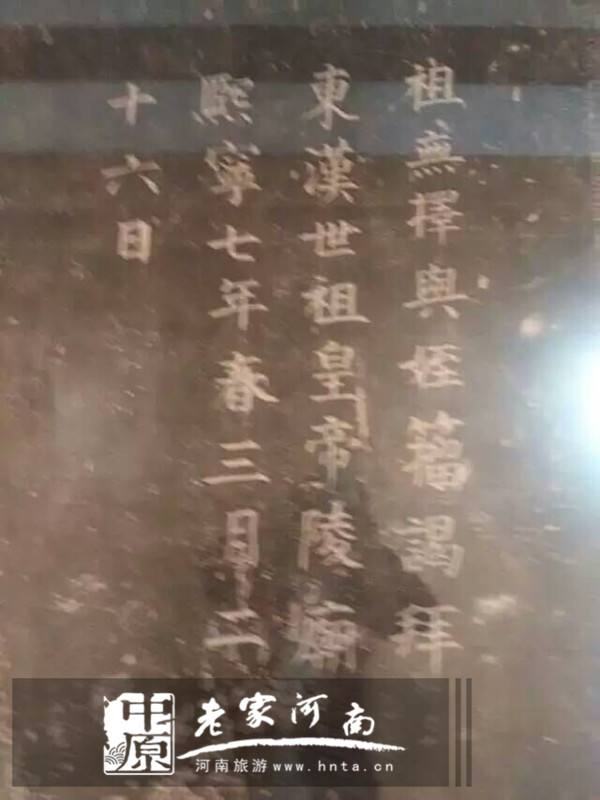

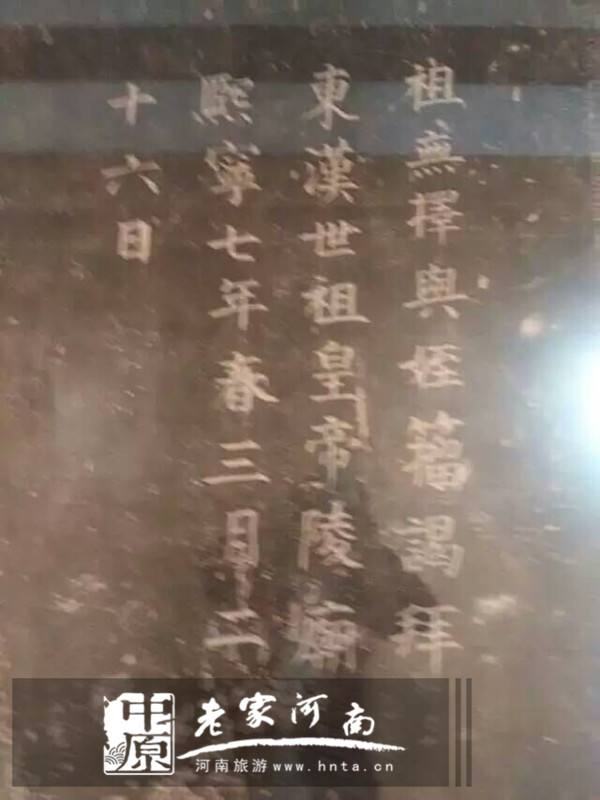

就在这通皇帝下诏所修的石碑的背面,我们发现了用草书、楷书、隶书三种不同的字体书写的三处文字,经仔细研究,这三种文字均与石碑的正面碑文无关,竟是古代人留下的三处涂鸦,。其中一处文字因其书法之秀美,格外引人注目。这处文字位于石碑背面的中间,竖写,共三行,二十七个字,原文为“祖无择与侄籀谒拜东汉世祖皇帝陵庙,熙宁七年春三月二十六日”,和我们现代人所留某人某年某月某日到此一游的涂鸦一样,这段文字的意思就是祖无择的他的侄子祖籀在熙宁七年(也就是公元1075年)三月二十七日拜谒东汉世祖光武皇帝的陵庙。虽然这确是古人的一处涂鸦,但看了却没有现代人的那些涂鸦那样让人反感。这处涂鸦因其位置得体,在石碑的背面,而且在中部,所以对这通石碑来说,并无伤大雅。而且因其书法极其秀美,让人看了反而觉得很舒服。

我查了一下资料,吃惊不小,这个祖无择并不是一个无名小辈。他是宋仁宗时的进士,而且名列前茅,曾历任南海军、海州,淮南广东刑狱、广南转运使等官职,并跻身集贤院,由此我们可以知道这个祖无择很有才华,并不是平庸之辈。当时宋仁宗想封孔子的后代为文宣公,祖无择进言说:“前代已封孔子为宗圣、奉圣、崇圣、褒圣,唐开元年间又尊孔子为文宣王,如今再把其祖宗的谥号加封给其后代,不合礼制,我建议改称为衍圣公。”他在出任袁州知府时,看到虽然自庆历年间已下诏诏告天下建立学校,但十年过去了,并没有落实。他到任之后,首先建立学校,广招师生,掀起了该郡读书学习的良好风气,由此我们可知这个祖无择并不是一个素食餐位,碌碌无为的官僚,而是一个有思想、有见地,有作为的人才。特别值得一提的是这个祖无择在银台司任职时,和王安石是同事。共同制诰命,当时银台司官员作诰命,允许收润笔费。一次一家给了润笔费,王安石不想要,又推辞不掉,就放在办公室的梁上,祖无择也太有个性了,他收下这笔费用,作为公费开支,王安石因此事而怀恨在心。宋神宗初年,王安石为丞相,指使人陷害祖无择贪污,马上就有小人把祖无择逮捕,押到偏远的幽州审理,可他们审查来审去,审查的结果却让这些人大失所望,祖无择却并无任何贪污行为,只是贷款接济部下,以及乘船超过制度规定等鸡毛蒜皮的小事,这也充分证明祖无择为人之正直、为官之清白。熙宁是宋神宗的年号,祖无择此时正受到压抑和排斥,郁郁而不得志,为人也比较低调,作事也不张扬,这通石碑上墨宝可能就是这时种情况下留下的,他只是悄无声息地在碑的背面留下几行字就离去了。但此处的涂鸦因其字迹之工整秀雅以及祖无择的鼎鼎大名反而为此碑添色不少。