在河南登封,郑州市青年豫剧团十余年如一日扎根基层,以精彩演出不断丰富群众文化生活。近日,郑州市青年豫剧团副团长董胜利赴中国戏曲学院深造,其相关故事获人民网、光明网等媒体关注,成为中国基层民营剧团坚守与成长的生动范例。

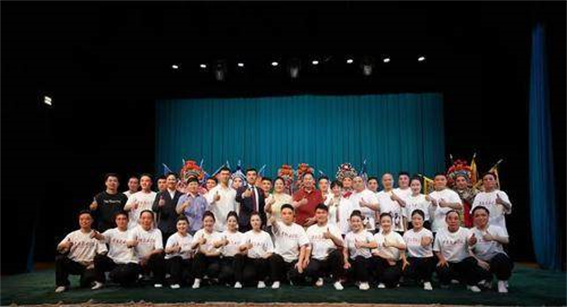

郑州市青年豫剧团前身为登封宣化豫剧团,于2015年1月正式成立。剧团现有42名演职人员,阵容强大,拥有1名国家一级演员、5名梨园春擂主名家弟子、16名优秀青年演员,以及10余名河南省戏曲艺术学院毕业生,生旦净末丑行当一应俱全。去年,剧团演出场次高达677场,其中公益演出30场,演出足迹遍布河南、河北、山东、山西、安徽等地,行程超8.6万公里。其代表剧目《程婴救孤》《清风亭上》及现代戏《老有所依》等屡获省市奖项,每到一处都深受百姓好评。

热爱为基,管理为纲,凝聚团队“向心力”

郑州市青年豫剧团的稳健发展得益于科学管理与对艺术的执着追求。团长李懿峯秉持“善待员工”理念,将演员视作亲人,关心他们的衣食住行,为其解决家庭困难,让演员们能全身心投入艺术创作。自剧团成立10年来,演员队伍稳定,基本保持原班人马。

2018年,剧团成立党支部,以党建引领发展。在装卸台、应对恶劣天气等工作场景中,党员和领导始终冲锋在前,打造出一支团结且富有战斗力的团队。

面对一年近700场演出的高强度任务,董胜利透露秘诀:“剧团男女老少齐上阵,分工明确,装台卸台1小时内即可完成,常常连夜赶场,有时一天演出3场,最多可达4场。”这份拼搏精神不仅是为了维持生计,更是为了在保障生活的同时,更好地传承民族戏曲文化。

在艺术传承方面,剧团坚持“双管齐下”。一方面坚守经典,排演《穆桂英挂帅》《花枪缘》《三哭殿》等传统剧目;另一方面与时俱进,创排《大明皇后》等新编古装戏,传递正能量。据李懿峯回忆,一次在商丘演出后,戏迷们开车带着锅碗瓢勺追随剧团到山东,演出结束后还送来鲜花、水果和饮料。“这份热情是对我们最大的肯定,也是10余年来历经坎坷仍坚持的动力。”

满载而归促提升,基层剧团展风采

为提升艺术水平,郑州市青年豫剧团践行“走出去,请进来”的发展思路。今年,董胜利参加中国戏曲学院与河南李树建戏曲艺术中心联合举办的首届豫剧李派弟子进修班,这是剧团“送优秀演员外出深造”计划的重要举措。

在培训期间,董胜利累计上课200多节,接受30名专家指导,学习内容涵盖戏曲表演、理论、美学等多个领域。他还参观了梅兰芳大剧院、国家大剧院,并观摩全国其他剧种演出,极大地开阔了艺术视野。

“学知识、长见识、提认识”,这是董胜利对此次学习的总结。他不仅明确了舞台上“九龙口”等规范位置,更领悟到“把每一次演出都当成再创作”的真谛,学会在演出后反思不足、持续提升。在毕业研讨会上,董胜利用朴实方言分享基层剧团的故事与学习感悟,打动了在场专家和领导,让更多人了解到基层民营剧团的坚守与努力。

以学促干,让戏曲之花在基层绽放

董胜利表示,将把外出所学分享给剧团演员,带动大家共同提升。剧团也将编排优质剧目,提高艺术水平,做好传承工作。

作为河南乃至国内民营剧团发展的缩影,郑州市青年豫剧团凭借热爱和责任传承戏曲。剧团演员平均年龄45岁,70%为青年人,能演绎30余部剧目。近年来,剧团借助“名人名角效应”,邀请李树建等艺术家加盟并开展“传帮带”,选派董胜利等青年演员深造,以改善市场困境,提高演出质量和收入。

团长李懿峯表示,民营剧团靠商演养活几十人,大家背负家庭压力,必须提高艺术水平、开拓市场。支撑大家坚持下去的,是对戏曲的热爱与责任。大家将戏曲视为事业,既要满足农村百姓对传统文化的需求,也要保障团队生计,才能做好传承。

戏曲是国人的精神家园,豫剧是中原文化的瑰宝,传承与发展是戏曲人的使命。郑州市青年豫剧团正以实际行动诠释这份责任,相信在不断学习与努力下,他们将为群众带来更多精彩演出,让传统戏曲在新时代绽放更绚烂的光彩。

河南省旅游资讯有限公司 主办

河南省多纬网络技术股份有限公司 提供技术支持及独家负责媒体运营

网络视听许可证1609403号 豫ICP证号:B2-20040057 豫ICP备09015463号-1