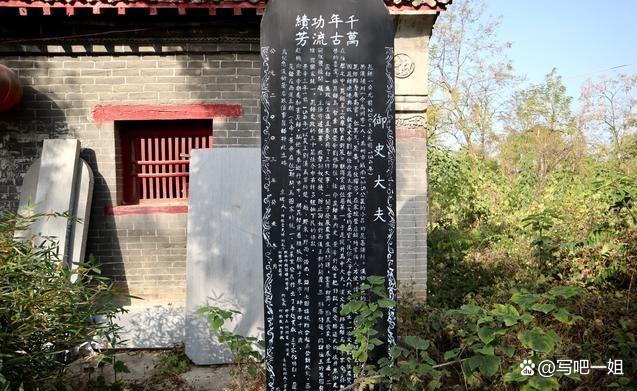

晁喜铺村中晁错碑 资料图

· 晁姓溯源

晁错,颍川郡人。汉朝颍川郡,治所在阳翟,今河南省许昌市禹州市。

禹州市区南约20公里有一个自然村,名叫晁喜铺村。公元前200年,晁错就出生在这个小村子里。当日,记者走进晁喜铺村,在村东头看到一间青砖瓦房,房门紧锁,门口立着一块石碑,上书“千年功绩万古流芳御史大夫晁错之碑”。

“晁错是我们村的名人。”在晁错碑前,几个老人你一言我一语向记者讲述他们所知道的有关晁错的故事。

据史书记载,晁姓源出四支。最早的也是最重要的一支源于周代时周景王的小儿子“子朝”。在诸王争位的过程中,子朝以失败告终。因为古代“朝”和“晁”通用,而“晁”又是“朝”的古字,因此成为主要的晁姓支源,此后子朝的子孙就以晁为姓。

另一支源于春秋时卫国的一位大官史晁,他的后代就以祖宗的名字作为姓,一直流传后世。《史记》记载:“晁错出南阳,今西鄂晁氏,自谓晁错之后也。”禹州市家谱文化研究会会长楚长江所著的《禹州姓氏》上记载:“晁氏出南阳。”是指汉代西鄂县(今南阳市北部)的晁姓。南阳简称宛,宛归韩国。所以,南阳和颍川两郡的关系密切,后人常常将南阳也称颍川。

如今晁喜铺村没有晁姓人,据说姓何的村民是晁姓后裔。据说,当年晁家人被朝廷追杀,官兵追上后问姓什么?晁家人正好跑到河边,就随口说姓何。晁错死后,幸存后裔逃到西鄂或豫北生存下来,以晁为姓。

· 文化传承

“晁喜铺村就是晁错的故里,这一点《禹州地方志》上写得很清楚,没有什么争议。”村民何天营说,不过晁喜铺村这个名字倒非常有来头。晁喜是晁错的哥哥,为人正派,他不依仗弟弟的权势谋利,而是在老家开饭铺为生。后人为了纪念兄弟二人的品行,就将村子改叫晁喜铺村。

“这个说法流传很广,我们村里人也这么认为,但还有另外一种说法。”何天营说,晁喜是晁错的哥哥,但不是开饭铺的。十几年前他曾到山西考察,当地县志有一句话,说晁喜是晁错之兄,西汉时为山西某郡的官员。

为什么叫晁喜铺呢?是因为古代驿站设在县城叫“驿”,设在乡里就称“铺”。晁喜铺村最早叫晁喜村,后来不知道是哪个朝代曾在此设铺,因此也叫晁喜铺村。

晁错比晁喜的名气大,为什么不叫晁错村呢?何天营说:“晁错是被冤杀的,他死后有一段时间没有平反,没平反前谁敢公开纪念他?故乡人就想了一个办法,将村子改名为晁喜村。名为纪念哥哥,实则纪念弟弟,这正体现了家乡人的良苦用心。”

按照村里人的说法,晁错死后,家乡人对这位“公而忘私”的御史大夫怀有深深的敬意,不仅“曲笔”改了村名,还建了一座祠堂,以纪念这位忠臣。现在的祠堂是2003年修建的。“附近常庄乡倒是有几户姓晁的,但以前我去调查过,跟晁错没有什么联系。村里姓张的、姓何的,都是外地迁过来的,已好多代人了。不论姓什么,这个村对晁错的那份感情倒是继承下来了。”何天营说。

在寻根热潮的当下,尽管村里已经没有姓晁的了,但2009年,山东菏泽晁八楼村的四位晁氏后人特意来村里拜访。

· 名人故事

晁喜铺村,一个极其普通的小村落,如果不是晁错,恐怕不会有多少人知道它。

晁错,在他很年轻的时候就走出了晁喜铺村——那个时代很流行游学,四处拜访名师。后来成了西汉时期著名的政治家,也是其时非常著名的重臣和忠臣。晁错生前担任御史大夫一职,位列三公。他为了加强中央权力而极力主张削藩,被“腰斩于市”。

西汉初年,北方游牧民族匈奴一直是中原王朝的大患。匈奴人凭借强悍尚武、擅长骑射和雄厚的军事力量,频频南下掠夺。汉高祖刘邦考虑到国力不足,不得不采取和亲政策。但汉朝的和亲政策并未让匈奴休战止戈,每年贡纳的大量财物反而助长了匈奴的贪欲,促使他们不断南下侵扰汉朝边郡。

汉文帝时期,边境安全问题成为威胁汉朝安危的重要问题。晁错给朝廷上了《言兵事疏》,提出精选将领、利用地形、改进武器,依托汉朝的优势有计划、有步骤地向匈奴进攻的主张,又提出了切实可行的戍边主张,这就是历史上有名的“移民三策”。

晁错提出的移民戍边思想,从政治上看是“利施后世,民称圣明”的百年大计;从经济上看,移民一边戍边,一边进行屯田建设,解决了粮草问题;从军事上看,军民一体,联防作战,起到事半功倍的效果。

晁错的御边之策,对汉以后中原王朝的边疆政策产生了极大影响,开创了封建王朝军事屯田的先例。唐朝学者李观在《上宰相安边书》中推崇:“欲边之安也,不愿岁更四方之兵,愿因其兵,敢以古言之,则汉晁错之策是也。”

晁错的另一主张“以蛮夷制蛮夷”,更为后来的汉武帝所推崇,直接促使了张骞出使西域的凿空之旅,也为历代封建王朝实行,收到“夷胡相攻,无损汉兵”“以夷伐夷,国家之利”的实际效果。

河南省旅游资讯有限公司 主办

河南省多纬网络技术股份有限公司 提供技术支持及独家负责媒体运营

网络视听许可证1609403号 豫ICP证号:B2-20040057 豫ICP备09015463号-1