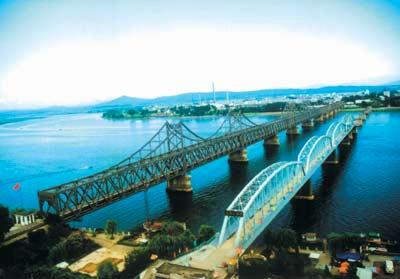

鸭绿江断桥

鸭绿江大桥

鸭绿江面在丹东市地段一共造有四座桥,两座是断桥,两座是完整桥。第一桥便是我第一天见到的“鸭绿江断桥”,由日本人1909年5月设计、开工,1911年10月竣工。1950年11月至1951年2月间,大桥被美国空军炸毁,成为废桥,1993年6月修复后辟为景点,命名为“鸭绿江端桥”,俗称“鸭绿江断桥”。

第二桥同样是日本人设计、承建的,1937年4月开工,1943年5月竣工,是铁路公路双用桥。1990年10月,中朝双方一致同意将桥改名为“中朝友谊桥”。

在宽甸县河口镇的水泥桥及铁桥,按序号排列,应当被称作“鸭绿江第三桥”、“鸭绿江第四桥”。可当地人不这么叫,他们把下河口的水泥桥叫“断桥”,把上河口的铁桥叫“铁血江桥”,为的是纪念过去半个世纪的中国抗美援朝战争,这座桥的桥上桥下,曾发生过无数次英雄故事。

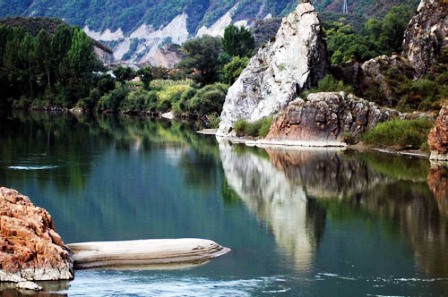

注视着上河口的环境,两岸青山相对出,一条大河涌出来。河水流到这里,江面出奇地宽,水面也相当平静。静到有个时候,一眼望去,就像手里捧着一面镜子,疼爱得不肯释手。

当年这里的情形,一定不似今天这般肃静。

走过硝烟的鸭绿江

鸭绿江面上,横躺着两座醒目的铁桥。这是发生在上个世纪五十年代曾闻名于东西方两个阵营、经受住战争硝烟洗礼的鸭绿江铁桥。但是,江面上有一座看去是完整的;有一座却是半截子的,断头部分截落在水面中心。水面上,不时有小艇急驰而来,飞驰而去。江桥附近,有一块十分宽敞的空地,那里应当是江边公园。公园边边,是一片绿阴地带,地带中间,几座花坛里怒放着似锦的红花、黄花和紫花,江边的环境极为美丽。

先从文人的笔下,看一看战争爆发前夕,鸭绿江是个什么情形吧:

《黑雾》中写道:“寒风在附近坡上的林子里唿哨,江水在暗淡的星光下打着旋子奔流。鸭绿江对岸的千里沃野已沉入宁静的夜色,……一切都在秘密而积极地进行。”“残秋的寒风挟裹着枯枝败叶在鸭绿江的波涛上疾骚。夜幕必临在安东。一幢幢建筑物在民房的玻璃窗上都贴上了防震的十字纸条,灯光从这些窗口映出,眨动着黄昏的眼睛,似乎在流露着临战前的不安。”

在军人的回忆里,鸭绿江又被描述成什么样子呢?

《杜平.在志愿军总部》里这样写道:“鸭绿江边,兵士成海,兵器成河,马蹄得得,炮车隆隆,部队源源不断往上拥。膘健的战马,嘴里喷着气,威武的大炮,炮管伸向天空……鸭绿江沸腾了。”

站立在鸭绿江边,望着墨绿色的江水,想着和水质一样贴切所取的名字。

迷情鸭绿江

迷情鸭绿江

秦汉时期,鸭绿江叫“马訾水”,隋朝以后叫“鸭绿水”,至唐代初,才正式改称“鸭绿江”。因为江水的颜色与雄性鸭脖子颈上那一道绿圈相仿,所以唐朝人给这条江起了个文雅又有生命力的名字。

“文化广场”公园里,竖立着一座高达二十余米的合金雕塑。雕塑色块取黑白两种:白在上,黑在下。白喻示着质感轻柔;黑喻示着质感厚重。作品造型线条简洁、流畅、明了,表现出雄浑威武的气势。白色桅杆和风帆,合成一组轻盈的概念;基座远看似黑色,其实是墨绿色的,与鸭绿江水颜色吻合,这正是巧匠们的用心之作。后边一个人,鼓着震天动地的号子,人、船、钢轨三者组成了一个厚重的底座,又与白色轻盈的桅杆、帆合成了一幅反映战争期间后勤保障修复大桥的生动画面。

宽阔的鸭绿江面上,承载着平静,偶尔传来一阵几串连着的快艇飞驰而过的动力声。天空的云层,愈来愈厚,愈来愈低,看似快要下雨的征迹。