功过难定秦始皇

秦始皇,姓赢名政(公元前 259-210),22岁正式主持朝政。先后解决了后党势力和以吕不韦为首的相党势力,确立了自己的权力基础,任用李斯为相,刘古为将,实施宏大抱负,一方面继续实行富国强兵政策,一方面广纳贤才,厉兵秣马,先后攻灭了韩、赵、燕、魏、楚、齐六个诸侯;建立了中国历史上第一个统一的封建中央集权制国家,实现了我国历史上第一次民族大融合。

之后又颁布了一系列法令,统一了文字、法律、货币、度量衡,在政治、经济、军事、文化、交通等领域建立和完善了统一的封建政权。

这位年轻而充满活力的国王顺应历史潮流,因势利导建立了不朽的历史功勋。晚年的秦始皇在历史上留下了几笔抹不掉的印迹。他相信他的权威到了神化的地步,他到泰山封禅,五次巡游名山大川,修建万里长城,营造上林远苑、阿房宫等建筑,为了强化专制地位,他严刑峻法,横征暴敛,连年用兵,大兴土木营造秦陵,用焚书坑儒的方式解决异端,坑杀460多个儒生,使中国封建社会民族文化蒙受了一场空前劫难。

秦始皇千方百计突破自然规律,指望通过符应、方术、求仙人不死之药,为此派徐福带领五百童男童女到海上求仙,结果一无所获。公元前210年,秦始皇在出巡途中病死于沙丘平台,他临死前,丞相李斯曾汇报了陵园的修建情况。但他对陵园的规模不满意,于是又下令旁行三百丈,不久即爆发了农民起义。公元前206年,秦王朝宣告覆灭,前后只有15年时间。一座秦始皇陵图库,就足以把人们带到那个充满血腥和残忍的年代,也带到充满着创造和辉煌的年代。

秦陵地宫内部结构情况,司马迁在《史记?秦始皇本纪》中作了详细记载。

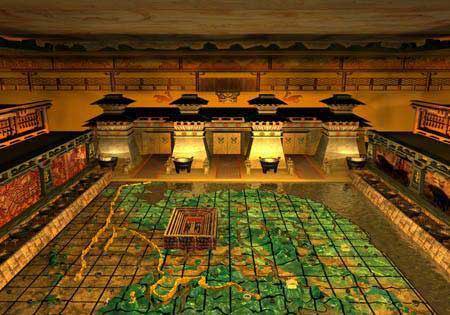

秦始皇即位后就开始修建陵墓,统一六国后,从各郡县征来70余万人,在骊山挖成既大又深的地宫,令工匠做了防盗的机弩矢,以水银为百川江河大海,用机械相互灌输,上具天文,下具地理,以人鱼膏为烛,让它永久不灭。秦二世胡亥下令后宫有子者从死,一群嫔妃宫女就这样为秦始皇殉葬了,秦始皇尸体下葬和陪葬一切安置之后,所有工匠葬于墓道内,无一幸免。

1981--1982年,中国地质科学院物探所两次测试,发现封土中心部位有汞异常反映。经1988年以来10余年的仔细勘探,发现了地宫周围的地下宫墙,系用未经烧制的砖坯砌成,四面有斜坡门道,东边五个,北边西边各一个,宫墙之内平面近方形的地宫,面积18万平方米。

著名考古学家夏鼎先生生前曾推断,当时在墓室顶部绘画或线刻日、月、星像图,可能保存在始皇陵。

近年西安交大西汉壁画墓的发现为我们提供了更加直接的资料,该墓壁画内容分为上下两部分,上部分代表天空,下部分代表山川,主室顶部绘有日、月、流云和各种姿态的仙鹤,最引人注日的就是青莲色、白色和黑色三色勾勒的两大同心圆圈,在这两个圆圈之间绘有星辰八十余颗,这就是我国古代天文中的二十八星宿图。

据此我们推断秦陵地宫顶部可能绘有代表天体的二十八星宿图,地宫中部安排着百宫次位、宫观台阁,下部是以水银做成的百川江河、大海。

巨大的封土岭

巨大的封土岭

巨大的封土是用一层层黄土夯筑而成,经过两千多年前,夯土依然细腻结实,可见工程劳作之艰辛。

有一种说法认为秦始皇正好活了50岁,因此他决定将陵园封土修筑五十丈高,即现在的115米,事实是不是如此呢?

明代学者都穆在他的《骊山图库记》中,忠实地记录了陵园内外城、门址的具体尺寸,但他所记载的封土高度只有14余米。1906年,日本学者足立喜六来到秦始皇陵,在实地测量后认为封土高度应为76米。1917年,一位叫维克托萨加伦的法国学者测得封土高度约为46米。

秦始皇陵封土高度究竟是多少?袁仲一先生是参加兵马俑图库发掘的专家之一,多年来一直参与秦始皇陵的考察研究工作。他认为,秦始皇陵整个地形像一条鱼脊,从不同角度测量就会得出截然不同的数值。

秦始皇生前穷奢豪华,死后巨大的封土也能显示他的尊威。封土还有另一个重要作用,就是保护下面的地宫。

不久前,秦始皇陵考古队在封土南部向下约十六七米处发现一层厚厚的石层,最厚处竟有三四米,这是文献资料中从来没有记载过的。这厚石层会不会是地宫的顶盖?考古队决定在封土岭上进行有针对性的探测。

其实,从1962年以来,对秦始皇陵的考古勘察工作一直没有中断,由于主要采用取地下土样来进行分析,需要花费大量精力,因此要进一步查明封土之下的情况还需相当长的时间。

经探测,考古队确定了城墙的大概位置。通过发掘,发现内城墙宽3.5米,城墙上的建筑可作为推测地宫建筑的依据。考古队在封土附近探测出一个长方形宫墙遗迹,南北长460米,东西宽392米。经考证,宫墙之内就是地宫在地面的开口面积。

通过遥感和地球物理综合探测技术,我国考古专家最近发现,在50米高的秦始皇帝陵封土里面,竟埋藏着一栋30米高的“高楼”。

长期从事秦始皇帝陵考古研究的陕西省考古研究院研究员段清波介绍,这栋“高楼”分布在秦陵地宫之上、封土堆下的墓圹周围,是一组环绕墓圹周边、上部高出秦代地表30米左右、体量巨大、夯层厚约6-8厘米的台阶式墙状夯土台。

由于深埋地下,这栋“高楼”只有借助科技手段才能看见。段清波分析,这种在封土中出现“高楼”的墓葬形式,在中国还是首次发现,其前后皆不见事例,“其目的可能是供秦始皇的灵魂出游使用的。”

中国社会科学院考古研究所研究员刘庆柱认为:秦始皇常常有超出常人的思想与做法,在他自己的陵墓建筑中出现这种罕见的“高楼”,或许并不奇怪。

地宫深度之谜

地宫是放置秦始皇棺椁和随葬器物的地方,两千多年来,深藏地下的地宫构成了先秦文化中最大的谜团之一。

关于秦地宫最早的历史文献记载是司马迁的《史记》:“始皇初继位,穿治郦山,及并天下,天下徒送诣七十万人,穿三泉,下铜而致椁,宫观百官奇器珍怪徙臧满之。令匠作机弩矢,有所穿近者,辄射之。以水银为百川江河大海,机相灌输,上具天文,下具地理。以人鱼膏为烛,度不灭者久之。”

司马迁展示了始皇陵的情景,穿三泉而建的地宫充满穷奢豪华的陪葬品,有以水银来表现的百川大海,有防止盗墓的机关弩矢,宫顶装饰天文星宿之象,地上模拟统一后的中国疆域,还有用鲸鱼油做成的长明灯,照亮了整个地宫,经久不熄……

欧洲核子研究中心的科学家推测:地宫形状为拱形,直径约50米,地宫中有四条直径25米的青铜环状物,总重超过万吨。

袁仲一先生则认为,地宫结构应和春秋战国及秦汉时期的大型墓室结构近似,即多层台阶或近似方形的土圹。

从事秦汉时期考古工作的王学理先生得出更具体数据:墓室由巨型竖井式圹穴构成,犹如一个倒置的‘四棱台体’。

地宫的深度是研究者们争议最大的地方。其中最大胆的推断出自于欧洲核子研究中心的研究人员,他们推断地宫的深度在500米到1500米之间。

多数中国学者认为这个数字难以置信。有人推断地宫的深度至少在50米以上,其重要依据是湖北大冶铜绿山发现的战国古铜矿竖井深度已达50米。袁仲一先生通过对地下水位的研究,认为深度应为23米,而秦代最有代表性的秦王陵墓凤翔秦景公大墓深度为24米。孙嘉春先生是陕西区域地质矿产研究院的高级工程师,他发现秦代墓圹中墓道与水平面约为10度左右。经计算得出秦陵墓道长度约200米,而地宫深度应为43.73米。

考古队最近有一个重要发现———地宫防水大坝,并由此推断地宫深度将低于30米,否则地下水将从高处渗入地宫。

王学理先生经计算得出地宫深度是33.18米,他认为这是高精度的探测结果。

地下水银世界

地下水银世界

司马迁对地宫结构的文献记录中,惟一可验证、且已经验证的就是关于水银的记载。研究人员日前对秦始皇陵园进行汞含量测试,发现在封土中心1.2万平方米的范围内有一个强汞异常区。封土中的汞异常是地宫大量存在的水银挥发造成的,其分布呈有规律的几何形,证实了《史记》中的“以水银为百川江河大海”。

王学理认为,在我国古代,炼丹家已掌握了将硫化汞分解得到水银的方法。如果始皇陵地宫中以水银为百川、大海,估计至少使用了一百吨水银。

秦始皇以水银为江河大海的目的,不单是营造恢宏的自然景观,在地宫中弥漫的汞气体还可使入葬的尸体和随葬品保持长久不腐烂。而且汞是剧毒物质,大量吸入可导致死亡,因此地宫中的水银还可毒死盗墓者。

这些数量巨大的汞矿是从那里来的呢?据考证,四川东南一带是春秋战国时期汞矿的主要产地。当时川东南一带的汞矿跨长江、溯嘉陵江而上,走巴山,过汉水,经过千里栈道运到关中,其艰辛可想而知。