旅游项目,借光“奥巴马”

http://www.hnta.cn 2008-11-26 15:01:08 来源:人民日报海外版 点击:次

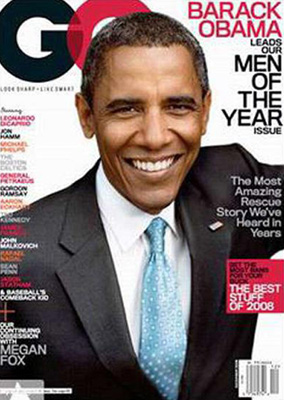

奥巴马

终于如很多人预期的那样,这个皮肤“不是黑色也不是白色”,自称“有着奇怪名字和离奇身世的‘瘦子’”,成为了美国历史上第一位非裔总统。以“变革”为竞选主题的奥巴马,究竟能给美国人民带来什么变化,目前还不得而知,但美国之外一些国家的旅游业者却早已跃跃欲试,借机图变。在肯尼亚,奥巴马生父出生地附近的基苏姆市挤满了来自世界各地的游客,市内新建的3家酒店已经客满。据说早在竞选期间,肯尼亚旅游部门就已做好准备,计划推出奥巴马家乡游,并声称该项目每年将带来至少8000万美元的旅游收入。在日本,一个名不见经传的小城因其市名发音是“奥巴马”,竟也早早做起了旅游文章。

奥巴马两岁时其生父便已离家,自幼随母亲和外祖父母长大的他,与父亲家族早已疏远,成年后的奥巴马到过肯尼亚的次数也极其有限。大概他本人对肯尼亚并没有多少记忆,然而这并不妨碍人们借此大做文章。这不,他当选第二天,网上就传出有中国某企业推出“奥巴马非洲故乡寻根游”。据称参加者不仅将参观其父生活过的村庄、被埋葬的地方,还将探望他86岁的奶奶,并有其非洲亲人担任导游。不知道奥巴马本人寻过几次根,但可以肯定的是,那个名叫克盖洛村的小村庄早已人潮涌动。而那个八竿子打不着、仅仅英文名字叫“奥巴马”的日本小滨市,说不定也真的会游人如织呢。究竟有谁了解奥巴马两岁前的真实生活状况?那个连他都不甚熟悉和较少踏足的地方到底和他今日的成功能有多少关联?一个他从未踏足的异国小城,又能和他扯上什么干系?这些问题似乎都不是旅游策划者和游客所关心的,重要的是,“奥巴马+旅游”是个“好概念”。

半个世纪前,旅游的“真实性”就成为学者们关注的话题。布斯汀曾哀叹,旅游已然丢失了往日的艺术性,游客们所追求的只是肤浅的、别人策划的“假事件”,这些人乐于轻信并欣赏被舞台化了的“虚假事件”,却对自己身边的“真实”世界视而不见。而同为旅游人类学家的马坎内尔并没有鄙视游客的肤浅,他笃信旅游者正是不满足于日常生活的虚假,才去其他的文化中寻求“真实性”,只是日益完善的现代旅游体系,使得他们完全被包围在舞台化的旅游空间,没有出口。就在人类学家忧心忡忡地感慨旅游活动丧失“真实性”并为此争论不休的同时,业者和游客却依然兴高采烈地“策划”和“被策划”着。对他们来说,旅游本身就是一个彼此都心知肚明并乐于其中的舞台剧,在真实性与娱乐性之间,现实与想象之间,事实与演绎之间,彼此都得到满足。旅游产业就是一个“梦工厂”,就是“真实的梦境”——梦想召唤人们上路。他处究竟是真实,还是虚假,并不重要,重要的是只有在路上,那些在现实生活中无法找到着落的梦,才能得到些许的慰藉。

作者:宋 瑞 通讯员:

(责任编辑:笑宇) 【回到顶部】 【返回上页】 【关闭窗口】

相关新闻

网友评论